Capitolo primo

1.1 L'insicurezza collettiva e il diritto penale del rischio. Introduzione e premessa metodologica

Dov'è finita la dolcezza? È in nome di questo principio che avviene il più epocale dei cambiamenti della storia del sistema sanzionatorio: il tramonto dei supplizi è sentito come esigenza sociale improcrastinabile a partire dalla seconda metà del XVIII secolo nella Francia rivoluzionaria, quando si palesa la necessità di punire diversamente, abolendo lo «scontro fisico del sovrano con il condannato, sciogliendo il corpo a corpo che si svolge tra la vendetta del principe e la collera contenuta nel popolo con intermediari il boia e il suppliziato» (1).

Lo scardinamento improvviso di quel connubio atroce e sanguinario, fino ad allora indissolubile, tra la violenza tirannica del re e il piacere nel veder soffrire del popolo (2), avviene paradossalmente attraverso il più mite dei sentimenti: la dolcezza. Che è poi, nella lucida ricostruzione storica foucaultiana, la naturale «necessità di un castigo senza supplizio formulata dapprincipio come un grido del cuore o della natura indignata, poiché anche nel peggiore degli assassini, una cosa almeno deve essere rispettata quando si punisce: la sua umanità» (3).

È l'uomo insomma, scevro del suo aspetto criminale, ad essere eretto a misura contro il dispotismo del patibolo, simbolizzazione materiale del Potere.

Oggi, uomini e giuristi del XXI secolo, sono chiamati a interrogarsi sul collocamento della società su tale parabola dell'umanità. Occorre constatare un arretramento (4), con conseguente ritorno al supplizio, o un avanzamento nel segno dell'umanità ?

Per tentare di dare risposta a tale quesito occorre analizzare la problematica sotto due differenti aspetti: il sociale (o comunitario) (5) e l'individuale, concentrandosi in particolare, ai fini di tale ricerca, sulle azioni criminali commesse da soggetti psicotici, fenomeno forse numericamente marginale (6) rispetto alla totalità del crimine, ma certamente più problematico e complesso da una prospettiva tanto giuridica quanto sociologica.

Non vi è l'intenzione di aggirare il quesito, anzi è impellente la volontà di darne una risposta quanto più esaustiva e sostenibile.

Esploreremo dunque i meandri reconditi di uno spazio, tanto ideale quanto materiale, che il sociologo del diritto Pierre Bourdieu definisce «campo giuridico» (7), nella sua particolare accezione di «campo giuridico del penitenziario» (8), inteso come quel «cosmo sociale costituito dall'insieme di microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica e una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi» (9).

Non uno spazio qualunque abitato solo da un sistema di regole codificate, che il giurista moderno suole definire diritto positivo, ma anche da figure professionali che rappresentano, nel linguaggio di Bourdieu, gli agenti specializzati di produzione di enunciati linguistici seri.

Ma l'oggetto della ricerca è ancora più peculiare, si intende infatti ricostruire il sotto-campo giuridico dei folli-rei, particolarmente interessante poiché caratterizzato da un livello di sovraffollamento di agenti specializzati, che non ha pari in altri settori di campi simili e che è causa, come verrà dimostrato, di ambiguità, disfunzioni, “schizofrenie”.

Alle figure professionali più strettamente giuridiche (per formazione e funzioni): i magistrati di cognizione e di sorveglianza, gli avvocati, i direttori penitenziari, si affiancano infatti figure para-giuridiche, come gli agenti di Polizia penitenziaria e figure extra-giuridiche, con ruoli riconducibili alle esigenze di cura degli internati, come gli psichiatri (tanto lo psichiatrica territoriale del Dipartimento di Salute Mentale, quanto quello di istituto), gli psicologi, gli educatori, gli operatori di comunità.

Le interazioni tra tali soggetti sono riconducibili al modello sociologico della cooperazione conflittuale (10), concetto proprio della sociologia dell'organizzazione, che intende definire l'azione sociale instaurata da soggetti portatori di obbiettivi differenti e con ineguale potere decisionale, tenuti ad adottare delle forme di negoziazione al fine del raggiungimento dei propri obiettivi individuali.

È chimerico pensare al raggiungimento di un'armonia di azioni e una unitarietà di intenti che possa risolvere il dannoso conflitto tra agenti specializzati? L'oltre etico e giuridico evocato dal sottotitolo di questa ricerca è sterile esercizio teorico o è futuro prossimo?

Per tentare di dare una risposta a questi difficili quesiti si è scelto di adottare un metodo di ricerca ingiustamente marginalizzato dall'apprendista giurista contemporaneo, abituato alla comodità delle torri d'avorio della manualistica e del troppo spesso sterile dibattito dottrinale, che rimane smarrito e sorpreso nello scoprire un mondo, come quello carcerario e quello degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (11) in cui vige una «perenne contraddizione tra le finalità dichiarate (di emenda, di recupero sociale, di rieducazione dei condannati) e quelle attuate di fatto mediante consolidate e apparentemente immutabili prassi carcerarie» (12).

Il metodo scelto è la riaffermazione del primato dell'esistenza sul teorico concettualizzato e praticato, in tutt'altro contesto, dal sociologo torinese Mauro Rostagno (13). In queste pagine tale primato si concretizza in una ricerca esplorativa sul campo delle strutture di esecuzione penale dedicate ai folli-rei.

Non solo gli O.P.G. e le Case di Cura e Custodia, previste dai nostri codici, ma considerati luoghi destinati, presto o tardi, ad essere superati e sostituiti da istituzioni-altre come le comunità terapeutiche specializzate nel ricovero di folli-rei, i reparti di osservazioni psichiatrica delle carceri e i servizi di psichiatria territoriale.

Il primo capitolo è sostanzialmente suddivise in due parti, nella prima si delinea il contesto sociale all'interno del quale il folle-reo si colloca e lo stigma con cui viene marchiata la sua doppia devianza (la commissione del reato e la malattia mentale) dalla moderna società dell'insicurezza, ciò aiuterà a capire i principali istituiti giuridici che riguardano i folli-rei, concentrandosi, in particolare, anche se non esaustivamente, sui concetti di imputabilità e di pericolosità sociale e sulla loro evoluzione in dottrina e in giurisprudenza, nel solco di quella precipua tradizione italiana che è il c.d. sistema del doppio binario.

Nella seconda parte del primo capitolo si adotta invece la prospettiva dello storico del diritto, ripercorrendo, anno dopo anno, dal 1876 al 2011, le tappe fondamentali riguardanti il controverso binomio cura e sicurezza e descrivendo quell'intricato intreccio di corsi e ricorsi storici, fatto di assordanti silenzi, precipitose riforme, gattopardeschi affanni. Tale ricostruzione è fondamentale, oltre che a introdurre alcuni concetti sociologici salienti ai fini della trattazione, quali quello dell'imprenditore morale, a far da preambolo alla seconda parte della tesi.

Nel secondo capitolo infatti, rivendicando l'impellente necessità di un'analisi comparatistica del problema, si inquadrerà il fenomeno dei mentally ill offenders (i folli-rei) e degli high security hospitals, gli O.P.G. d'Oltremanica, nella tradizione di common law e, in particolare, nel contesto statunitense e anglosassone, scelta non casuale, ma dettata dalla possibilità data all'Autore di svolgere un semestre di ricerca sul campo al Center for Transnational Legal Studies di Londra.

Il terzo capitolo è certamente quello in cui il primato dell'esistenza si afferma con maggior determinazione, accogliendo scientemente il rischio, di compiere un'analisi e un'attività poco ortodossa per una tesi di giurisprudenza. In questa sezione infatti non si illustrano soltanto le principali proposte di riforma del sistema sanzionatorio delle misure di sicurezza, distinguendo tra posizioni abolizioniste e revisioniste, facendo largo uso degli strumenti statistici, ma ci si affretta a riaffermare la prevalenza dell'Uomo sul Numero, dando conto delle visite svolte dall'Autore all'interno delle comunità terapeutiche protette, specializzate nell'ospitare pazienti psichiatrici autori di reato.

Si è ritenuto infatti che l'unica modalità con cui: apprezzare gli effetti concreti della decisioni della giurisprudenza (soprattutto quella costituzionale) e dei più recenti interventi legislativi in tema di folli-rei e sanità penitenziaria, sondare la fattibilità delle proposte di riforma e valutare la sostenibilità della alternative agli attuali O.P.G., sia quella di visitare tali strutture, interloquire con ospiti e operatori, comparare le metodologie e le prassi di intervento, per poi proporre una analisi sociologica e giuridica delle osservazione sul campo.

Solo così si può cogliere, nella relazione tra legislazione (riferimento a normativa in tema di salute e riabilitazione), definizioni dei servizi (carte dei servizi), discorsi e pratiche di operatori e utenti della comunità, la complessità di una realtà che si genera nella confluenza di aspetti giuridici, sociologici, antropologici, psicologici e psichiatrici.

Parte essenziale di tale ricerca sono stati gli incontri e le interviste con diverse figure professionali, alcuni riportati integralmente nelle pagine seguenti, altri parzialmente, altri semplicemente citati o utilizzati per creare un sostrato di conoscenze e opinioni necessario ad orientare le varie fasi della ricerca.

La scelta dei soggetti da intervistare è il risultato del tentativo di dar conto della complessità del problema e del sovraffollamento del campo giuridico dei folli-rei, evitando così di affrontare la questione dal punto di vista di una sola categoria professionale, ma allargando il più possibile lo spettro di opinioni, competenze, professionalità e obiettivi.

Le interviste sono state raccolte, nei contesti più vari, nell'arco temporale tra il settembre 2010 e il settembre 2011 e hanno seguito uno schema libero, per evitare di imbalsamare le idee in un rigido questionario, con il rischio di non cogliere le differenze di approccio alla problematica. Ecco l'elenco degli intervistati in ordine alfabetico:

- Andrew Bridges, direttore del Probation System del Ministero della Giustizia del Regno Unito,

- Andrew Coyle, già direttore penitenziario, presidente dell'International Center for Prison Studies, Essex University,

- Angelo Fioritti, psichiatra, direttore D.S.M. Bologna e coordinatore progetto di ricerca Mo.di.O.P.G.,

- Anna Greco, coordinatrice educatori casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, responsabile Forum Giustizia e Salute del Piemonte,

- Anna Maria Frammartino, psicologa a contratto, reparto di Osservazione Psichiatrica “Sestante”, casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino,

- Antonino Calogero, Direttore sanitario O.P.G. Castiglione delle Stiviere,

- Caterina Corbascio, psichiatra, direttrice D.S.M. Asti e referente piemontese del progetto di ricerca Mo.di.O.P.G.,

- Dario Stefano dell'Aquila, referente Antigone Campania, autore del libro inchiesta sugli O.P.G. “Se non ti importa il colore degli occhi”,

- Franco Scarpa, Direttore Sanitario O.P.G., Montelupo Fiorentino,

- Giovanni Gardelli, psicologo, responsabile comunità Casa Zacchera di Sadurano (Forlì),

- Ignazio Marino, Senatore della Repubblica, presidente della Commissione per l'efficienza del Servizio Sanitario nazionale,

- Luigi Missiroli, psichiatra, ex direttore D.S.M. Forlì,

- Nunziante Rosania, Direttore Sanitario O.P.G., Barcellona Pozzo di Gotto,

- Peter Tague, professore di procedura penale e deontologia forense, Georgetown University di Washington,

- Santi Consolo, Vice capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,

- Silvia Morrone, psicoterapeuta, direttrice clinica comunità Il Montello di Serravalle Scrivia (Alessandria),

- Ugo Zamburru, psichiatra, direttore D.S.M. Asl 4 Torino, scrittore e animatore del Caffè Basaglia di Torino.

A questi si aggiungono i veri protagonisti di questa ricerca esplorativa, i pazzi criminali, con cui ho parlato, mangiato, guardato l'orizzonte, giocato a carte. Soggetti sospesi, loro malgrado, tra mondi incomunicabili, tra le ragioni (e i torti) del diritto e quelli della psichiatria, tra esigenze di cura e di sicurezza. Uomini e donne senza vie di mezzo, o compatiti o puniti.

Il lettore, nelle pagine che seguono, non troverà né facile pietismo, né livorosa intransigenza nei confronti delle loro azioni e delle loro esistenze.

Si cercherà piuttosto di dare loro, quello che chiedono e quello che meritano, la dolcezza.

1.2 La società e il folle reo. Il tempo degli stigma

Posto che si accettino come presupposto ideologico i due fondamentali assiomi della criminologia correzionale (14) e considerando quindi (a) l'azione sociale come intersoggettivamente significativa e (b) il “crimine” come costruzione sociale e non esistente per se, il più convincente tra i tre maggiori approcci sociologici (15), per spiegare come l'odierna società dell'insicurezza si relaziona con i folli-rei, è probabilmente l'interazionismo simbolico.

Le “pietre angolari” del pensiero interazionista, secondo uno dei suoi principali teorizzatori, Herbert Blumer (16), sono:

- Gli esseri umani agiscono nei confronti delle cose sulla base dei significati che queste hanno per loro;

- Il significato di tali cose è derivato dall'interazione sociale che ciascuno ha con i propri simili;

- Questi significati vengono negoziati e modificati attraverso un processo interpretativo messo in atto dalla persona nel relazionarsi con le cose che ha di fronte.

Tutto gravita intorno alla definizione sociale del crimine data dalla collettività in un preciso contesto spazio-temporale. Quindi, se è vero che da un lato, «l'interpretazione di un atto dipende da come la situazione o l'ambiente interazionale viene definito dai partecipanti» (17) e, dall'altro, occorre superare una visione puramente positivistica, evitando di appiattire il fenomeno criminale su una misurazione statisticoquantitativa (18), con il rischio di dimenticarne l'aspetto qualitativo, cioè perché e come nasce e si sviluppa il crimine, occorre constatare che i comportamenti umani vengono continuamente valutati ed etichettati (19).

Etichettati sia dal soggetto che li pone in essere - il self - sia dagli altri consociati - la community - (è la c.d. Labelling Theory o Teoria dell'Etichettamento).

Le azioni, tutte le azioni umane, vengono categorizzate, o meglio etichettate, e definite conseguentemente conformi o difformi (20). Molto dipende dai soggetti che effettuano il processo di interpretazione del crimine (21): possono essere soggetti “istituzionali”, come i magistrati o le forze di polizia (22), chiamati a loro volta a dar seguito a processi di definizione del crimine compiuti dalla legislazione penale, oppure soggetti “non istituzionali”, le cui interpretazioni non vanno tuttavia sottovalutate in termini di grado di severità della reazione sociale (23), poiché possono concretamente avere conseguenze ben peggiori per i soggetti etichettati come devianti o criminali.

Sulla base del pensiero interazionista occorre dunque capire i contorni della fase storica-culturale odierna, per indagare come il soggetto psicotico autore di reato (il folle-reo) viene etichettato.

Grave errore sarebbe pensare che tale analisi dell'interpretazione sia vuoto esercizio accademico senza apprezzabili conseguenze nella realtà, basti pensare, a titolo di esempio, come la categoria della pericolosità sociale (che coinvolge direttamente i folli-rei) influenzi il dibattito del mondo del diritto, modificando, come vedremo, le strategie di controllo penale rispetto agli autori di reato “pericolosi”.

Secondo l'analisi di UIlrich Beck (24) siamo passati dalla Società classista alla Società del rischio, cioè da una società costruita sul concetto di «produzione e distribuzione della ricchezza» ad una realtà in cui ci si preoccupa della «distribuzione dei rischi». Nello specifico per rischio si intende l'aleatoria conseguenza di decenni di sviluppo scientifico e tecnologico senza pari nella Storia dell'Uomo, che hanno ampliato il grado di incertezza nel futuro e la consapevolezza (o la percezione) di Istituzioni incapaci di arginare la violenza e dare sicurezza al cittadino.

Il legame tra sviluppo tecnologico beckeriano e folli-rei può, prima facie, apparire totalmente inesistente, ma non lo è affatto, se si pensa che il senso di insicurezza nasce come paura di uno sviluppo tecnologico incontrollato e investe direttamente, in seconda battuta, le relazioni tra consociati. «Nella società postindustriale, migrazioni, disoccupazioni, conflitti culturali, problemi di articolazione interna determinano una situazione di coesistenza che genera conflitti interindividuali con episodi più o meno espliciti di violenza, in questo contesto, il primo fattore di rischio percepito è costituito dall'Altro» (25).

Ma l'Altro non è più un singolo individuo, ma è «il gruppo, la moltitudine, la società nel suo insieme» (26): sono infatti intere città ad essere considerate “insicure”, non i singoli cittadini che abitano in quel contesto.

Così ragionando, la posizione del folle-reo, già storicamente considerato un “diverso” con il quale ridurre al minimo le relazioni umane, si aggrava, andandosi a sommare a quel senso di insicurezza collettiva (e quindi di diffidenza) che investe tutte le classi sociali, nessuno escluso (27). Se già essi partivano quindi da una posizione di svantaggio, le loro condizioni si sono ulteriormente aggravate nella Società del rischio.

Urge ora, prima di proseguire nella descrizione dell'aspetto individuale, cioè del crimine visto dal punto di vista del suo autore (nel nostro caso lo psicotico), compiere un ulteriore passo nell'esplorazione della Società del Rischio, senza il quale la nostra analisi risulterebbe monca e fallace.

È necessario infatti indagare lo scollamento tra criminalità effettiva e criminalità percepita: spesso a condizionare le relazioni umane è una sensazione di insicurezza, più che una insicurezza oggettiva (28). Ritornano le riflessioni di Hagan (29) sulla percezione del danno sociale come elemento costitutivo della criminalità: «Alcuni comportamenti come il gioco d'azzardo, la prostituzione o l'utilizzo di droghe vengono considerati relativamente poco dannosi, tant'è vero che sono chiamati reati senza vittime, anche se talvolta producono danni significativi sia a chi li pratica che alla rete sociale in cui queste persone sono inserite. Vi sono invece atti criminali che hanno un forte impatto sociale, basti pensare al terrorismo, alla violenza della criminalità organizzata, ai crimini predatori o d'impresa, alle violenze sessuali. (...) Vi sono crimini, insomma che, pur producendo danni seri, possono essere considerati, nella percezione pubblica, relativamente poco dannosi» (30).

Cosa produca e chi sia il responsabile di tale paradosso è analisi complessa, da rimandarsi ad altra e specifica ricerca; merita comunque in questa sede compiere una riflessione sul ruolo primario svolto dai mass media (31) e della rappresentazione mediatica della criminalità. Quest'ultima mira, in primo luogo, all'identificazione del fruitore (telespettatore o lettore) con la vittima (32) e, in secondo luogo, alla demonizzazione dell'autore di reato, in una sorta di linciaggio mediatico, considerando «ogni attenzione ai diritti dell'autore una mancanza di rispetto per le vittime» (33).

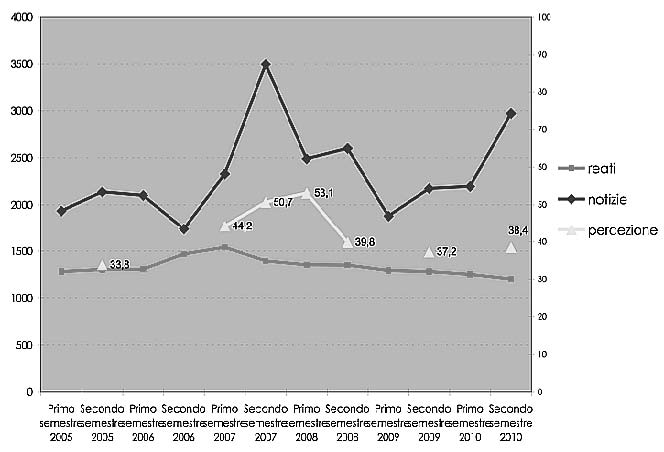

L'Osservatorio di Pavia-Media research (34) trasforma annualmente in dati statistici la correlazione tra “percezione dell'insicurezza” e “media”.

Come si evince dalla Tabella 1.1, se si confrontano tre parametri statistici (il numero di reati conosciuti dall''Autorità giudiziaria (35) sulla base dei dati ufficiali raccolti dal Ministero dell'Interno, il numero di notizie (36) riguardanti episodi di criminalità (37) e la “percezione di insicurezza” (38)), si nota che a fronte del numero di reati che resta sostanzialmente stabile, con una lieve decrescita a partire dal secondo semestre del 2009, il numero di notizie ha un andamento variabile, ma quantitativamente di gran lunga sempre maggiore rispetto al numero di reati, con “picchi” in corrispondenza dei c.d. Casi criminali (39).

Il dato della “percezione dell'insicurezza” invece di seguire la “criminalità effettiva”, è molto influenzato dalla mediatizzazione della criminalità, producendo così quello scollamento tra “criminalità percepita” e “criminalità effettiva”.

Occorre domandarsi se la «bolla dell'insicurezza mediatica» sia questione tutta italiana o riguardi più in generale un trend mondiale o, per lo meno, europeo.

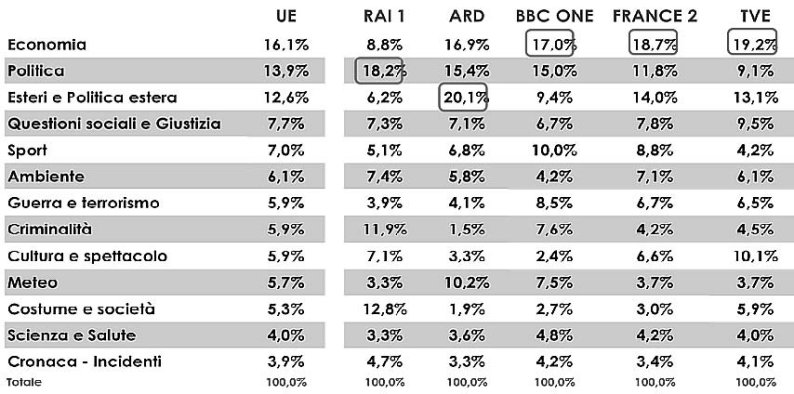

Occorre quindi confrontare le agende dei principali telegiornali europei, scoprendo così come «le notizie relative a fatti criminali rappresentano un tratto strutturale e costante della pagina dell'informazione pubblica e privata italiana, posizionandosi al terzo posto nell'agenda con una percentuale pari all'11,9%, doppia rispetto alla media europea del 5,9% e addirittura 11 volte superiore alla Germania, ferma all'1,5%» (Tab. 1.2) (40).

Emerge insomma una tipicità tutta italiana di attenzione alle soft news e alla cronaca nera, che si combinano con le notizie politiche, economiche e sociali.

Il confronto con la narrazione dei fatti criminali negli altri paesi europei si svolge su due piani: uno quantitativo, il numero di notizie riguardanti fatti criminali, e uno qualitativo, relativo alle modalità di narrazione. Dal primo emerge la distanza numerica tra il telegiornale pubblico italiano e quelli degli altri paesi (41).

Rispetto alle modalità di narrazione della criminalità, da un lato si conferma l'attenzione che tutti i telegiornali europei dedicano ai c.d. “casi criminali”, ovvero quei crimini che in ragione della loro efferatezza ed eccezionalità ricevono un'ampia copertura mediatica, dall'altro si evidenzia la pervasività delle notizie criminali nel telegiornale italiano rispetto a quelli europei.

È lapalissiano il primato dei temi economici nell'agenda dei telegiornali delle reti pubbliche europee, con l'unica eccezione dell'Italia dove l'economia si ferma all'8,8% (rispetto a una media europea del 16,1%) e dell'Ard tedesco, dove le questioni di Politica Estera (20,1%) superano di qualche punto percentuale le notizie economiche (16,1%).

Il dato italiano acquista maggior rilevanza se si addizionano la percentuale di servizi dedicati al Costume e Società (le c.d. Soft news) alla cronaca nera, arrivando al 24,7%, cioè un quarto dell'intero telegiornale.

In sintesi si può notare che «in Europa il primato delle notizie ansiogene corrisponde alla crisi economica e all'impatto sulla vita dei cittadini (generico peggioramento delle condizioni di vita, disoccupazione, riduzione del potere di acquisto per le famiglie), in Italia il primato dell'insicurezza spetta alla criminalità» (42).

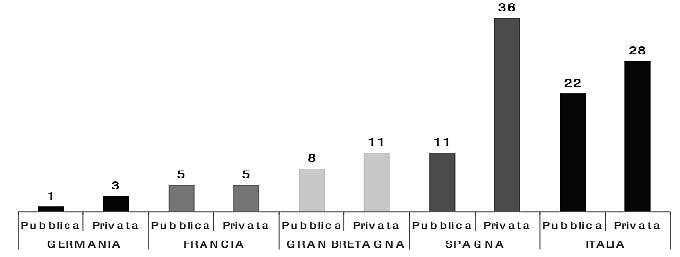

La situazione non cambia in termini di numeri assoluti con l'aggiunta delle emittenti private, se si confronta in una settimana tipo (nella Tab. 1.3, la prima settimana di settembre 2009), il numero unitario di servizi dedicati alla criminalità, sempre nella fascia serale prime time, si nota come solo le reti private spagnole superano il dato italiano (con la cifra record di 36 servizi), che, tuttavia, aggregando reti pubbliche e reti private, l'Italia arriva a 50 servizi settimanali (circa 7 al giorno). Una vera e propria “bulimia criminale”.

Se si tratti solamente di semplici scelte editoriali o di una pianificata strategia di politica criminale non si riesce ad evincere dai numeri; sicuramente spostare ogni responsibilità sui mass media significherebbe banalizzare il problema, compiendo un'analisi parziale.

Ma anche se permangono dubbi sul mezzo, quel che appare innegabile è il risultato: il diritto penale diventa mezzo di comunicazione politica e difficilmente sa resistere a pressioni populiste frutto di una politicizzazione della questione criminale senza precedenti storici (43). Il rischio è tradurre, in modo del tutto semplificatorio, le legittime richieste di maggiore sicurezza in un impulso abnorme verso una maggiore penalità o verso forme di privatizzazione dei mezzi di difesa, da cui può conseguire una pericolosa contrazione di un compito che dovrebbe rimanere allo Stato (44), quale monopolista della forza.

Per i folli-rei le conseguenze possono essere devastanti, in quanto essi sono legati a doppio mandato al giudizio di pericolosità sociale, che essendo giudizio di valore è «fortemente influenzato dal grado di colpevolezza morale e di allarme sociale che, nei vari momenti storici, viene attribuito a determinate categorie di delitti» (45).

La paura dei consociati da una parte, e l'ansia del legislatore di trovare soluzioni tanto più rapide quanto più repressive per dare risposta ad un popolo che «percepisce di essere insicuro» dall'altra, portano alla schizofrenia penale descritta da David Garland e dalla Scuola criminologica di Chicago (46). Si configurano così le caratteristiche salienti della sociologia postmoderna, destinata a plasmare il sostrato culturale e teorico di questo inizio secolo.

Garland parte infatti dall'osservazione di due dati di realtà, riferiti all'area delle sue ricerche (gli Stati Uniti), ma estendibili anche alla società europea, come vedremo:

- Il primo è la rilevazione statistica che un afroamericano su tre di età compresa tra i 20 e i 35 anni, negli Stati Uniti, è sottoposto a “controllo penale” in strutture carcerarie. Tali strutture sono prepotentemente tornate ad utilizzare strumenti di “caratterizzazione visiva” del carcerato, come ad esempio l'uso di manette e catene, anche all'interno dell'istituto penitenziario, e l'obbligo di vestire uniformi a strisce bianche e nere, che esplicitamente ricordano quelle dei galeotti a cavallo tra XIX e XX secolo. Ciò avviene soprattutto nell'area meridionale degli U.S.A., storicamente più conservatrice.

- Il secondo dato è la crescita smodata, soprattutto nelle aree metropolitane, di sistemi di sorveglianza affidati a telecamere a circuito chiuso o a agenzie di sicurezza private (47).

Secondo il sociologo americano questi due elementi sono contraddittori, poiché «nel primo caso il criminale è un individuo radicalmente diverso, un vero e proprio monstrum incorreggibile i cui istinti atavici minacciano la società, e perciò deve essere neutralizzato fisicamente e socialmente ad ogni costo (compreso il ricorso al forte simbolismo visivo che evocano catene, manette, uniformi N.d.A). Nel secondo, il criminale è al contrario un individuo perfettamente normale, razionale e opportunista come ogni attore economico, che probabilmente sarà dissuaso dal delinquere dalla presenza di una telecamera discreta o di una pattuglia di vigilanza privata. Nel primo scenario le prerogative penali dello Stato sovrano si mostrano in modo spettacolare sul palcoscenico di un teatro punitivo in cui il deviante è stigmatizzato e degradato. Nel secondo, lo stesso Stato sovrano sembra rinunciare al proprio monopolio su legge e ordine, lasciando che il controllo della criminalità si insinui silenziosamente fra le pieghe del mercato e della privatizzazione» (48).

Ecco spiegata la schizofrenia: la società moderna (o meglio, postmoderna) alterna risposte adattive e risposte non adattive, differenziando conseguentemente tra Criminologia della vita quotidiana (o Criminologia del sé) e Criminologia dell'Altro.

Le risposte adattive sono tipiche della Criminologia della vita quotidiana: il reato è considerato niente di più che un semplice fattore economico, «un rischio attuale da calcolare o un evento accidentale da evitare, non più un'aberrazione morale che necessita di una spiegazione specifica» (49); oppure «la manifestazione di una patologia, di una personalità disturbata o, in generale, di fattori sociali di emarginazione» (50).

Il fatto che un consociato possa essere vittima o autore di un atto criminale rientrerebbe insomma nella quotidianità, in quella alea di rischio che caratterizza ogni relazione umana. Ecco allora che si ricorre sempre più frequentemente a risposte adattive, meno visibili dal punto di vista del consenso dell'opinione pubblica (51), ma considerate dal singolo più rassicuranti ed efficaci. Gli stessi cittadini, consci del fatto che l'Istituzione pubblica non riesce a garantire la sicurezza, ricorrono a tecniche di prevenzione situazionale, derivanti dalla stesse rete delle interazioni della vita quotidiana.

In concreto, seguendo i dogmi di una persuasiva retorica neoliberista (52), essi scelgono di affidarsi a soggetti altri, che non siano le agenzie statali centrali: si “comprano” guardie private, si “comprano” complessi sistemi di antifurto, si “compra”, in definitiva, la propria sicurezza.

Sulla Criminologia della vita quotidiana è difficile, ma auspicabile, dare un giudizio globale valido per ogni tipo di sistema giuridico nazionale, poiché le c.d. tecniche adattive di prevenzione presentano gradi diversi di efficacia e problemi di compatibilità differenti con il monopolio statale dell'ordine pubblico (53), a seconda del quadro giuridico istituzionale in cui operano.

Se è vero che Garland affronta la tematica da un punto di vista marcatamente statunitense, dove il fenomeno della privatizzazione della sicurezza ha radici più profonde storicamente e più salde ideologicamente rispetto all'Europa continentale, è pur vero che le sue teorie si adattano bene alla situazione italiana, se si accetta di far ricorso a piccoli accorgimenti.

Sostituiamo, ad esempio, ad una nozione restrittiva di «soggetti privati» (54) una definizione maggiormente estensiva, che possa includere tutte le Agenzie amministrative territoriali (i c.d. Enti locali), dando così accoglienza a quell'idea di autorità pubblica “policentrica” prevista dal nostro ordinamento costituzionale (55). Così ragionando si includerebbero tra i mezzi di prevenzione situazionale anche le ordinanze amministrative come forma di controllo del territorio, poste in essere dalle Amministrazioni comunali e provinciali.

In Italia è innegabile il ruolo svolto dagli enti pubblici territoriali, non statali, a tutela della sicurezza urbana e per soddisfare la nascente funzione preventiva della criminalità (56).

L'apice di tale tendenza è stato tradotto in legge dal legislatore nazionale con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92 (il c.d. Decreto Sicurezza), convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il cui art. 6 dispone «(...) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

- allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza» (57).

Ampliando il potere dei Sindaci in materia di ordine pubblico, attraverso lo strumento dell'ordinanza, oltre a sancire legislativamente la «supplenza delle funzione repressive dall'autorità locale, in sostituzione di quella statale» (58), non si fa altro che dare italica accoglienza ai principi teorici della Criminologia della vita quotidiana garlandiana.

1.3 Il folle reo e la società. Il tempo della (in)differenza

Fino ad ora si è rimasti su un piano di analisi comunitario-sociale, delineando, dal punto di vista della Sociologia del diritto, qual'è il palcoscenico (le condizioni ambientali, culturali e politiche) in cui si muove l'attore al centro della ricerca: il folle reo.

Ora occorre compiere un passo fondamentale, andando a indagare chi è stato, chi è tutt'oggi e chi sarà nel futuro prossimo il folle reo e se e come la società/comunità si relaziona con la sua doppia devianza.

Anzitutto è necessario completare il pensiero di Garland, affrontando la seconda tipologia di criminologia secondo la Scuola di Chicago, vale a dire la Criminologia dell'Altro, che si concretizza in risposte non adattive. Risposte, cioè, basate sul «recupero morale della responsabilizzazione individuale, che rifiuta di giustificare o attenuare la responsabilità [del singolo per il reato commesso] in nome dei condizionamenti sociali o psicologici (59) che contrassegnano il vissuto del reo» (60).

La conseguenza di tale teorizzazione è il riconoscimento di una piena responsabilità per il fatto commesso, che merita solamente la più severa delle pene possibili.

È la ri-nascita di un neoretribuzionismo, che vorrebbe cancellare, o per lo meno attenuare fortemente, l'idea rieducativa della pena.

C'è un chiaro passaggio dalla comprensione per l'autore alla sua responsabilizzazione (61), pienamente recepito dal legislatore con le tanto discusse politiche di “tolleranza zero” e di “legge e ordine”. D'altronde, nel pensiero del legislatore moderno, c'è la volontà di evitare che «ad una finestra rotta, per un processo degenerativo di imitazione, segua un'altra finestra rotta e poi un'altra e un'altra ancora» (62); è la già descritta società dell'insicurezza a chiedere di «non ridurre la pena ad una sorta di grida secentesca di manzoniana memoria» (63).

Se la Criminologia della vita quotidiana intende la criminalità come un fatto “quotidiano” e quindi normale e abituale in ogni comunità/società, il concetto chiave della Criminologia dell'Altro (64) è la differenza: il soggetto deviante non è un “consociato perbene” uguale agli altri, ma è antisociale, perché presenta profili “negativi” che lo rendono diverso dalla massa e quindi dalle sue potenziali vittime.

In sintesi, «più si è diversi, più si è pericolosi» (65). È come se, consciamente o più probabilmente inconsciamente, si crei una diversità costituzionale (quasi ontologica), frutto di quell'«allarme per l'alterità, che porta ad identificare tutto ciò che è estraneo da me come minaccioso e pericoloso» (66).

Non è questa certamente una novità caratterizzante dell'età postmoderna in cui viviamo; tuttavia la differenza rispetto ad altre epoche storiche è la provenienza dell'altro: egli può venire “dall'esterno” o “dall'interno” della comunità in cui vive.

In questo senso, Antonio Scurati (67) descrive sapientemente la differenza tra paura esternalizzante e paura internalizzante. La prima segue il paradigma proiezione escluisione (se tutto il “male” viene da fuori, allora “nessuno deve venire da fuori”), la seconda si basa invece su introiezione-eliminazione (“il male” proviene dall'interno della società, ma è una realtà talmente inconfessabile che viene occultata) (68).

Da qui all'insegnamento della Scuola del positivismo criminologico italiano (69) di lombrosiana memoria il passo è davvero breve; l'unica differenza è che, mentre i criminologi positivisti ipotizzavano che la “delinquenza” di un soggetto nascesse da differenze biologiche (o comunque nosograficamente rilevanti), la Scuola di Chicago sottolinea il profilo sociale del soggetto e la sua appartenenza a determinate categorie sociali (il “matto”, l'“immigrato clandestino”, il “mafioso”, il “drogato”).

Ed ecco avvenire il passaggio saliente: la società necessita di un pena che sappia neutralizzare (più che rieducare, reinserire o risocializzare) il reo, allontanandolo dalla società per mezzo della segregazione fisica. Ma la neutralizzazione non è esattamente l'originaria e principale funzione delle misure di sicurezza, applicate ai folli-rei in quanto non imputabili? L'equazione, almeno da un punto di vista teorico, è alquanto sorprendente. Le misure di sicurezza, tra le quali l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, nate da presupposti antitetici rispetto alle pene, si adattano alla crisi del sistema penale e si ritrovano paradossalmente a svolgere le stesse funzioni e ad ottenere il medesimo risultato (70): neutralizzare il deviante.

Occorre ora domandarsi quali siano gli strumenti giuridici attraverso i quali si concretizza tale neutralizzazione.

È proprio questa la questione che occuperà il prossimo paragrafo: prima di scoprire l'istituzione O.P.G. e le sue possibili alternative, è necessario studiare il percorso del folle-reo. Le coordinate geografiche (o meglio giuridiche) da seguire hanno nomi che evocano nel giurista (e nel sociologo) anni di decisioni giurisprudenziali, svolte legislative, accesi dibattiti in dottrina: la pericolosità sociale e l'imputabilità.

1.4 La pericolosità sociale: dalla presunzione all'accertamento in concreto

Gli estensori del Codice Rocco hanno dovuto lavorare di fino per arrivare a definire la pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione delle misure di sicurezza, andando così a delineare il caratteristico sistema del doppio binario.

Correvano gli anni Venti, il regime chiedeva “ordine e disciplina”: non potendo accettare l'idea che “i pericolosi” potessero recar danno alle persone “perbene”, occorreva essere più autoritari, a cominciare dai nuovi codici. Infatti, dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, la politica criminale non solo italiana, ma europea, fu chiamata a dare risposte nuove ed efficaci a «impennate delle forme più gravi di criminalità» (71).

Il modello monista basato solo sulla pena era strumento inadeguato di contrasto dei plurirecidivi, evidentemente non persuasi al delinquere. Lo stesso «cavallo di razza» (72) Alfredo Rocco, Guardasigilli del Regno all'epoca dell'emanazione del codice penale, nel 1929 commentava così la stesura definitiva del testo: «La necessità di predisporre nuovi, e in ogni caso più adeguati, mezzi di lotta contro le aggressioni all'ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo, è ormai universalmente riconosciuta» (73).

Da un lato insomma c'erano le ragioni della politica, che esortava i tecnici del diritto a «svincolarsi dai limiti garantistici della pena» (74), dall'altro vi era sotteso un duro scontro in dottrina tra la Scuola classica e la Scuola positiva (o moderna) (75). Entrambe proponevano un sistema monistico, basato però su presupposti contrapposti: i “classici” erano sostenitori di pene con funzioni principalmente retributive e soprattutto proporzionate alla gravità del reato commesso, i “positivi” immaginavano pene con funzioni preventive, che, basandosi su una valutazione soggettiva dell'autore del reato, evitassero, con la loro durata indeterminata, la commissioni di nuovi reati.

La soluzione cerchiobottista trovò la sua sintesi nel sistema del doppio binario, cioè l'affiancare alla pena, fondata sulla colpevolezza, la responsabilità e l'imputabilità dell'individuo, un'ulteriore “sanzione”, chiamata misura di sicurezza. Per essere applicata, quest'ultima ha bisogno sostanzialmente di due presupposti, enumerati all'art. 202 c.p.: «Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato».

È pertanto necessario che il soggetto abbia compiuto un reato (o un quasi reato) (76) e soprattutto, più interessante ai fini di questa ricerca, che sia socialmente pericoloso, caratteristica in prima battuta solo enunciata, ma non riempita di significato, fornito dall'art. 203 c.p.: «Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p.».

Il legislatore, in definitiva, chiede al giudice di stabilire quanto sia probabile che il soggetto compia nuovi reati in futuro, oppure, nell'ipotesi di quasi-reato, quanto sia probabile che il soggetto compia reati. Il termine “reato” va inteso nel significato più ampio possibile, come qualsiasi fatto previsto dalla legge come tale e non soltanto quelli della stessa indole del reato già commesso. Il concetto di probabilità di commettere nuovi reati, non è poi così distante da quello di temibilità, introdotto nel dibattito dottrinale italiano dal giurista napoletano Roberto Garofalo già nel 1878, che pretendeva di misurare la «capacità criminale del delinquente, cioè la sua perversità e la quantità di male che si può attendere da lui» (77).

Termini come prevedibilità, probabilità o temibilità non hanno nessun significato da un punto di vista psicopatologico e, probabilmente, proprio per questa mancanza di scientificità sono stati scelti dal legislatore del codice e “sostenuti” da larga parte della dottrina, che sentiva la necessità di «far recuperare al mondo del diritto ciò che aveva concesso alla psichiatria, definendo la pericolosità mediante parametri non tanto psichiatrici, quanto giuridici». (78)

Ma la svolta sociologicamente più significativa riguarda l'art. 204, rimasto in vigore fino al 1986 (79) e poi abrogato dalla c.d. Legge Gozzini (l.663/1986) (80). Il passaggio è epocale, poiché si sancisce la necessità di eliminare ogni forma di pericolosità presunta imposta dalla legge, lasciando spazio solo ad un accertamento in concreto da parte del giudice (81).

Ecco affermarsi prepotentemente quel «clima di fiducia nel potere regolativo dell'autorità giudiziaria, alla quale si rimettono le sorti dell'intero apparato delle misure di sicurezza, il cui ruolo di difesa sociale e prevenzione speciale è stato mediato dalle scelte dell'autorità giudiziaria nel far ricorso a sanzioni, il cui presupposto soggettivo è quanto mai vago» (82).

Ricapitolando, l'art. 204 così statuiva: «Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa [c.p. 203].

Nei casi espressamente determinati [c.p. 109, 210, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 240, 312, 417, 538], la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

- dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;

- dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso».

Se alla creazione di presunzioni di pericolosità, che, come si evince dalla lettera della norma, erano un numero piuttosto significativo, si aggiunge l'aggravamento portato dalla non previsione di termini minimi di durata delle misure di sicurezza, si profila un quadro vessatorio insostenibile nei confronti dell'internato (così è definito il soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale detentiva).

Si concretizza insomma quella truffa delle etichette, che porta, sul piano concreto applicativo, a svuotare di significato l'intero costrutto teorico del doppio binario, poiché si trasformano le misure di sicurezza in una «ulteriore pena a tempo indeterminato» (83), facendo venire meno quell'auspicabile diversità di contenuti tra misure di sicurezza e pena, senza la quale lo stesso doppio binario diverrebbe costituzionalmente incompatibile.

Massimo Niro (84) nota polemicamente: «Se l'O.P.G. [ed estensivamente qualsiasi misura di sicurezza personale, N.d.A.] fosse pienamente assimilabile al carcere, non avrebbe senso esonerare dalla pena l'infermo di mente pericoloso autore di reato e la distinzione pena-misura di sicurezza si ridurrebbe ad un artificio giuridico, ma così non può essere e dunque occorre conferire caratteri e requisiti ulteriori che lo differenzino da un normale istituto di pena. Tale quid pluris, che ne giustifichi l'esistenza sta' appunto nella funzione di cura dell'infermo di mente e nella su intrinseca, quanto necessaria funzione terapeutica».

“Presumere la pericolosità” significava invece accettare, e anzi imporre legislativamente, quell'insostenibile equazione malato di mente = pericoloso (85).

A questo punto si staglia come fortezza (apparentemente) inespugnabile il cuore del problema della pericolosità sociale. E cioè: chi la accerta e, soprattutto, in base a quali parametri?

È la prima, ma non certamente ultima volta, che si propone il problema del coordinamento e della convivenza tra poteri, da una parte le ragioni del diritto, dall'altra quelle della scienze psichiatrica; da una parte il giudice e il giurista, dall'altra lo psichiatra perito.

La legge impone il superamento delle presunzioni, ma non si sobbarca il peso di stabilire chi debba effettuare questo accertamento.

In linea teorica il giudice dovrebbe valutare autonomamente, poiché il legislatore ha ritenuto non opportuno inserire nel rinnovato codice di procedura penale la c.d. perizia criminologia (86), nonostante fosse prevista dalla legge delega votata dal Parlamento nel 1974. In pratica, però, il giudice aggira il problema chiedendo al perito già in sede di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere dell'imputato (dalla quale deriva l'imputabilità), di pronunciarsi anche sulla pericolosità sociale, badando bene a non valicare i limiti imposti dall'art. 220 c.p.p. (87). Con tale stratagemma si “anticipa” la questione, rischiando di confondere due valutazioni diversissime tra loro, nella perizia sull'imputabilità il giudice chiede infatti al perito di «operare una diagnosi e, dunque, di valutare i complessi patologici del soggetto» (88), nella perizia sulla pericolosità al perito viene chiesta una prognosi, per la quale, paradossalmente, il legislatore non rinvia a scienze sociali e psichiatriche, bensì a criteri in tutto e per tutto giuridici, più precisamente, come previsto ex art. 203.2 c.p. ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e quindi: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

- dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

- delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».

Provocatoriamente si potrebbe affermare che la legge chiede al perito di sostituirsi al giudice, per di più usando gli stessi suoi parametri.

Il rischio è che il concetto di pericolosità sociale perda totalmente ogni scientificità non potendo trovare metodi di accertamento predittivi e falsificabili (89), acquisendo «lo stesso grado di certezza del lancio di una moneta o di un tiro a dadi» (90).

Ad oggi i tre metodi conosciuti e utilizzati per stabilire il grado di pericolosità di un soggetto sono l'intuitivo, il clinico e lo statistico (91).

Il metodo intuitivo è, tra i tre, quello che presenta un grado di scientificità più basso, poiché valuta fattori culturali e sociali (l'esperienza di vita del soggetto, l'ambiente dove vive ed è cresciuto, la rete di relazioni) che poco si addicono ad una perizia. Il rischio più grosso è che nel giudizio si soggettivizzi la personalità dello psichiatra perito piuttosto che quella del soggetto.

Il metodo clinico ricorre all'osservazione ed alla analisi psichiatrica della personalità. In pratica, seguendo questo metodo, le distanze tra perizia psichiatrica e perizia criminologica si accorciano notevolmente e, in determinati casi, si annullano del tutto, è come se il giudizio di pericolosità non fosse altro che un'appendiceconseguenza della valutazione psichiatrica.

Il metodo statistico prende in considerazione i fattori causali su scala generale e cerca di oggettivizzare la prognosi, attribuendo determinati punteggi ai fattori negativi e positivi di predittività. Il limite è che non si deduce soggettivamente qual'è il rischio di recidivanza del soggetto esaminato, ma soltanto quello del suo gruppo sociale di appartenenza, trasformandosi spesso in una sterile generalizzazione.

Occorre quindi una riflessione seria e a-ideologica (o meglio, post-ideologica) sul ruolo delle misure di sicurezza e quindi dello stesso sistema del doppio binario nel nostro ordinamento; liberarsi da pericolose spinte neo-positiviste potrebbe essere un primo importante passo affinché concetti astratti e difficilmente definibili, come quello di pericolosità sociale, vengano plasmati a immagine e somiglianza di un contesto sociale dominato dall'insicurezza.

1.5 Imputabilità, quando teorizzare il problema significa nasconderlo

Quello dell'imputabilità è, a dir poco, il core del diritto penale, poiché rientra nell'ancor più complesso tema della colpevolezza e quindi dell'elemento soggettivo del reato (92). Parafrasando la morale kantiana si può affermare che «l'imputabilità costituisce l'anello di congiunzione tra l'essere della realtà fenomenica e il dover essere del diritto (penale)» (93). È, in definitiva, il recepimento formale dell'idea di persona moralmente cosciente e responsabile di un fatto, dell'uomo cartesiano identificato nella ragione e nella volontà delle proprie azioni.

Il dibattito della dottrina, non solo giuridica e sociologica, ma anche medica, filosofica e politica intorno all'imputabilità, ha dimensioni pari alla sconfinata estensione territoriale dei grandi imperi dell'Antichità, pertanto questa ricerca non ha alcuna pretesa di spingersi alla scoperta degli angoli più reconditi dell'“impero imputabilità”, né di darne una descrizione onnicomprensiva.

Non è questo l'obiettivo, anzi, si intende contestare l'eccessiva attenzione data all'argomento, che più in generale, è sintomatica della tendenza del giurista a concentrasi sui processi e le teorizzazioni della c.d. fase di cognizione, relegando in secondo piano la c.d. fase esecutiva, quasi a voler negare l'evidenza di come le sfide di un sistema penale giuridicamente e eticamente sostenibile passino oggi, anzitutto, dall'applicazione e dalla concreta esecuzione di pene e misure di sicurezza, più che dalla loro concettualizzazione teorica.

Tuttavia, riconoscendo la centralità della problematica dell'imputabilità, si cercherà di fornire un sintetico quadro generale, capace di descrivere le recenti linee di sviluppo in dottrina e giurisprudenza, che potrebbero addirittura portare, in un futuro prossimo, al superamento totale dell'imputabilità, così come descritta dal codice Rocco (94).

Solo uno “shock riformista”, infatti, potrebbe portare a una rivalutazione del comprendere (95) a discapito del classificare: «Cogliere l'essenza della persona umana implica un percorso che non persegua l'obiettivo di mettere ordine e semplificare, che non privilegi criteri classificatori, bensì richiede una sospensione del giudizio. Il modello delle scienze umane esige la posposizione di ogni teoria precostituita per avvicinare la persona nella sua unitarietà ed irrepetibilità fondamentali, per come si presenta l'Altro e per come si declina nel mondo. C'è bisogno quindi di un “modo altro” di porsi di fronte alla sofferenza umana, agita o subita» (96).

Partendo dai fondamentali, occorre anzitutto badare alla lettera della norma, vale a dire all'art. 85 c.p., che statuisce: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere».

È questo il principio generale che lega la possibilità di punire il soggetto alla sua capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (capacità d'intendere) e all'autodeterminarsi liberamente (capacità di volere).

Il ragionamento è apparentemente semplice: se il soggetto possiede tali capacità, allora egli può legittimamente essere indotto dalla minaccia della pena ad astenersi da questo o quel comportamento; può dunque essere rimproverato per aver scelto di tenere il comportamento criminale, vietato dalla legge penale (97).

Al principio generale, il codice fa seguire le applicazioni concrete, vale a dire i casi in cui la capacità di intendere e volere si intende assente.

Così, come in tema di pericolosità sociale, esistono casi in cui l'incapacità d'intendere e volere è presunta e altri in cui deve effettuarsi un accertamento in concreto, tramite perizia.

Nella prima categoria (c.d. Presunzioni di non imputabilità) rientrano casi legati all'età del reo: ex art. 97 c.p. (98) non è mai imputabile il minore di anni quattordici, mentre, ex art. 98, se il reo è di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, si esige un accertamento in concreto dell'imputabilità.

Nella seconda categoria invece rientrano i casi di (99): vizio totale o parziale di mente (art. 88 e 89), assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti (con la tanto puntigliosa quanto contorta e anacronistica differenziazione tra intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore ex art. 91 c.p., quella volontaria o colposa ovvero preordinata ex art. 92 c.p., quella abituale ex art. 94 e infine la cronica ex art. 95) e il sordomutismo (art. 96).

Ed ecco, se si cerca di andare sociologicamente oltre la mera statuizione normativa, stagliarsi nuovamente il problema della scientificità. Su quali basi scientifiche si fondano i casi di non imputabilità previsti dal codice?

La risposta più intellettualmente onesta, ma anche più provocatoria, è «nessuna». Il codice, infatti, non fa altro che riflettere ancora una volta precise scelte di politica criminale, creando delle c.d. fictiones giuridiche (100), in alcuni casi apertamente smentite dalla scienza psichiatrica.

Basti pensare, ad esempio, a due casi paradigmatici: il minore di quattordici anni non è in nessun caso imputabile, quando invece è lapalissiano che un adolescente, anche se infra quattordicenne, possa possedere coscienza e volontà tali da scegliere se porre in essere o meno azioni criminali. Tanto è vero che, in altri sistemi giuridici, il limite d'età per l'imputabilità è più basso o del tutto assente: nel Regno Unito è, ad esempio, dieci anni (con l'eccezione della Scozia dove scende addirittura a otto anni). Non vi sono ragioni oggettive per considerare l'adolescente inglese diverso e “più responsabile” del pari età italiano.

In negativo, il codice ex art. 92 considera imputabili coloro che abusano di alcool o assumono sostanze stupefacenti volontariamente o colpevolmente, mentre sono non imputabili ex art. 95 coloro che presentano una intossicazione cronica da alcool o stupefacenti. In concreto, da un punto di vista scientifico, le due situazioni non presentano differenze rilevanti, a cambiare è la valutazione etica e politica.

Ancora una volta occorre constatare che ci troviamo di fronte «non ad un mero concetto giuridico, ma ad un principio intriso di fattori morali e sociali espressione di una concezione filosofica che riconosce nelle azioni umane il requisito fondamentale della libera autodeterminazione della volontà» (101).

Dietro ad un'espressione così apparentemente immediata come quella di capacità di intendere e volere, si cela infatti lo scontro tra due visioni: da una parte la c.d. Teoria del libero arbitrio (o dell'indeterminismo), che sostiene la libertà di scelta e la capacità di autodeterminazione della persona, dall'altra la c.d. Teoria determinista che, invece, sostiene la determinazione aprioristica di ogni azione umana, necessitata e prodotta da cause incontrollabili dall'uomo (motivazioni inconsce, cause biologiche, ingiustizie sociali).

Alla questione fa diretto riferimento il legislatore durante i lavori preparatori del codice penale (102), riguardo allo sfuggente concetto di infermità psichica, causa di esclusione dell'imputabilità: «Basta che colui che ha posto in essere l'azione abbia attitudine psicologica di volere, perché vi sia imputabilità. Si nega dunque il determinismo? Sì e no.

Sì, se per determinismo dell'azione umana si intende quello fisico, meccanico e fisiologico, giacché la volontà umana non si trova di fronte alla casualità, come il grave di fronte alla legge di gravità.

No, se per determinismo si intende il determinismo psicologico. Non si può concepire una volontà senza causa, una volontà senza motivi, una volontà come un fiat che nasca dal nulla, come arbitrium indifferentiae. Di fronte a questi motivi la volontà umana non soggiace in modo fatale, perché l'uomo ha la facoltà di discernere e di selezionare, ed, in definitiva, la volontà non è puramente ricettizia e passiva di fronte ai motivi, ma ha la possibilità di contrapporre un motivo ad un altro» (103).

Persino l'insigne giurista Francesco Antolisei non va oltre la definizione di imputabile come «persona normale, con normale capacità di autodeterninarsi, cioè colui che reagisce normalmente ai motivi ed è persona sana e matura» (104).

Il concetto di normalità è quindi palesemente evanescente e aleatorio. In definitiva si è di fronte ad una scelta: o continuare ad avvilupparsi intorno ad un dibattito infinito sul libero arbitrio, proseguendo lo scontro secolare tra deterministi e indeterministi, oppure andare oltre e riconoscere alla libertà di intendere e volere il valore di postulato della ragion pratica e, pertanto, considerare l'imputabilità parametro di convivenza tra le persone a cui è attribuita pari dignità di soggetti. L'imputabilità si trasformerebbe in mera convenzione sociale, importante, da una parte, per la società, perché agevola e favorisce la convivenza pacifica, dall'altra, per l'individuo, che sa se e quando è “assoggettabile” ad una pena.

Ma è importante sopratutto per il diritto, poiché, finché non verrà legislativamente sancito il suo superamento, continuerà ad avere la fondamentale triplice funzione, sottolineata dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9163/05:

- di principio costituzionale, ex art. 27, in cui si stabilisce la personalità della responsabilità penale, intendendo, secondo l'interpretazione della Corte, sia la non responsabilità per fatto altrui, sia che il fatto personale è quello ascrivibile al soggetto sotto il profilo della sua coscienza e volontà (la c.d. suitas della condotta).

- di categoria dogmatica del reato.

- di presupposto e criterio guida della sanzione penale.

Una volta accennato alle problematiche definitorie dell'imputabilità, occorre ora soffermarsi sull'accertamento. Anzitutto va rilevato che esistono tre modelli possibili per addivenire ad un giudizio sulla capacità di intendere e volere (105):

- Il modello psicopatologico puro (o biologico puro). La non imputabilità deriva dall'essere affetto da quelle date gravi malattie, specificamente indicate dal codice, senza avere riguardo all'incidenza della malattia stessa sulla capacità di intendere e volere. La critica rivolta a tale metodo si concentra sulla automatica assimilazione tra malattia mentale ed incapacità di intendere volere.

- Il modello normativo puro (o psicologico puro). È un modello scarsamente diffuso, poiché slega del tutto l'infermità psicofisica dall'imputabilità, prescindendo da qualsiasi dato empirico e scientifico, con il rischio di costruire un accertamento metafisico e aprioristico.

- Il modello psicopatologico-normativo (o misto). È il modello più diffuso, adottato dalla maggior parte dei Paesi europei (Italia compresa). Prevede una sorta di “doppio accertamento”, il primo è di carattere clinico, vine svolto dal perito a cui viene chiesto di accertare l'esistenza e l'entità di una psicopatologia, il secondo, che prende le mosse dalla perizia, ma non si conclude in essa (106), tendente ad accertare il grado di incidenza che il disturbo mentale ha avuto, al momento della commissione del fatto, sulla capacità di intendere e volere del reo. In pratica, tale modello vuole tracciare dei confini precisi: alla scienza psichiatrica il compito di individuare i requisiti biopsicologici in presenza dei quali il soggetto può dirsi capace; alla scienza giuridica spetta la fissazione della rilevanza dei dati clinici, valutando gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legge.

Occorre ora soffermarsi più approfonditamente sui concetti di vizio di mente e vizio parziale di mente, poiché sono i casi che afferiscono maggiormente alla problematica dell'istituzione totale O.P.G.

Pensare che i già citati art. 88 e 89 c.p. non creino problemi interpretativi e applicativi è una mera illusione, soprattutto alla luce della sentenza n. 9163/05 Sezioni Unite, a suo modo rivoluzionaria.

Ma procediamo con ordine e sottolineiamo anzitutto, a partire dalla lettera della norma i punti di maggior criticità. L'art. 88, rubricato vizio totale di mente statuisce: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere».

L'art. 89 riguarda la controversa figura del vizio parziale di mente e statuisce: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

I due articoli hanno un termine in comune: infermità. E proprio da qui si dipanano le ambiguità.

Il legislatore, scegliendo quel termine, ha optato per una precisa tecnica legislativa, quella della c.d. clausola generale, creando una norma “aperta” capace di adattarsi nel tempo alle varie interpretazioni psichiatriche, sociologiche e giuridiche.

Ma l'estrema duttilità, oltre all'indubbio pregio, di creare una norma, per usare un linguaggio esemplificativo, ma poco tecnico, ever green, capace di recepire le nuove acquisizioni scientifiche e culturali, ha più di un difetto: l'impossibilità di generare un concetto unitario e generalmente valido della nozione, ma soprattutto il rischio concreto della presenza di un elemento extragiuridico, che necessita di parametri valutativi di matrice psichiatrica, che, al pari del diritto, è scienza tutt'altro che univoca e coesa.

Spesso nelle aule di giustizia si realizza quella previsione negativa di autorevole dottrina psicopatologica forense: «Massima discrezionalità significa assenza di paradigmi e parametri di valutazione. Ogni asserzione può quindi trovare credito, non esiste più alcuna certezza, tutto è possibile. È questo il momento in cui compaiono le più disturbanti ingiustizie» (107).

È proprio come tentativo di porre fine a tante ingiustizie e ambiguità che si può leggere la già citata “rivoluzionaria” sentenza n. 9163/ 2005 Sezioni Unite.

Fino ad allora la dottrina si presentava divisa tra una maggioranza, che considerava infermità le sole malattie mentali in senso stretto e cioè quelle clinicamente accertabili, e una minoranza, che invece faceva rientrare tra le infermità anche i gravi disturbi della personalità, nevrosi e psicopatie (108), purché si manifestassero con un elevato grado di intensità, tanto da incidere sulla sfera volitiva del soggetto, sottraendoli così alla categoria degli “stati emotivi e passionale” che per espressa previsione legislativa (art. 90 c.p.) non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

La prima corrente di pensiero favorevole ad un allargamento del concetto di infermità era la c.d. Antipsichiatria, che in Italia, come vedremo, avrà in Franco Basaglia e i suoi allievi e colleghi della Scuola di Trieste, i più autorevoli esponenti. Negli anni Settanta conducono una vera e propria battaglia culturale (ed anche linguistica) contro il concetto di malattia mentale, che non sarebbe altro che una malattia sociale, causata dal disagio e dall'esclusione sociale e non da un elemento organico o psicopatologico.

Le Sezioni Unite, in definitiva, sciolgono gli attriti e accolgono, con quasi trent'anni di ritardo, l'orientamento storicamente minoritario. L'infermità diventa concetto più allargato, che al suo interno non comprende soltanto le malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, purché il giudice svolga un accertamento in concreto, per capire se essi hanno effettivamente escluso e scemato grandemente la capacità di intendere e volere.

Ma ad una “apertura” segue, paradossalmente, una “chiusura”: imponendo l'accertamento in concreto, il giudice di legittimità ribadisce la necessità di un nesso eziologico tra infermità e il fatto di reato. È proprio in questo fondamentale passaggio che si consuma la rivincita del diritto sulla psichiatria, poiché il giudice, e solo il giudice, ha gli strumenti per valutare se sussista il richiesto nesso eziologico. In definitiva o l'azione criminosa è direttamente causata dall'infermità mentale o il soggetto è imputabile.

Dopo quasi trent'anni, la sentenza n. 9163/05 Sezioni Unite non fa altro che dare accoglienza giuridica ad uno dei principi ispiratori della grande riforma psichiatrica basagliana (l. 180/1978, su cui avremo modo di ritornare più diffusamente nel prossimo capitolo), quello delle c.d. quote di responsabilità: solo responsabilizzando l'infermo di mente si può davvero ambire ad una sua risocializzazione (109).

Stiamo forse procedendo lenti ma inesorabili, almeno per quanto riguarda la fase di cognizione e di accertamento dell'illecito penale, verso lo scardinamento definitivo di quell'inossidabile e deleterio automatismo del soggetto infermo di mente, quindi non imputabile, quindi pericoloso? Così pare. Ma gli sforzi sono ancora molti, perché la vera sfida è concretizzare tale scardinamento, trasponendolo nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza. In caso contrario rimarrà sterile intellettualismo e rivoluzione in potenza. Ma Diritto e Etica pretendo, con urgenza, un passaggio all'atto.

1.6 Prima escono i cavalli, poi gli uomini (110). Breve storia di un'istituzione totale

Sarebbe peccato originale approcciare la problematica dell'O.P.G e del suo superamento senza conoscere la storia e l'evoluzione delle istituzioni totali.

Ineludibile è quindi il richiamo teorico ad un grande maestro della sociologia moderna, Erving Goffman e in particolare alla sua opera più popolare ma anche più controversa: Asylums, le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza (111), «uno di quei testi che trascendono il proprio ambito disciplinare e segnano una tendenza, se non un'epoca, della cultura» (112).

Vista la mole di scritti, studi e ricerche ispirati da quest'opera, è impresa ardua evitare la banalità; tuttavia resta imprescindibile la base metodologica data dal sociologo canadese e quella ossessiva consapevolezza di compiere, analizzando le istituzioni totali, un esercizio morale, più che una vuota esercitazione empirica: rovesciare cioè la pretesa che le istituzioni dettino la loro logica alle scienze sociali, ma piuttosto “far parlare”, attraverso la rievocazione sociologica di semplici gesti, la dimensione tipicamente umana della resistenza all'oppressione, anche quando questa, come nel caso degli O.P.G., si manifesta nelle forme più neutrali, organizzate e sadicamente scientifiche.

Insomma, parlare di O.P.G. come istituzione da un lato e come “contenitore di umanità” dall'altro, partendo dal sostrato teorico di Goffman, non è solo una scelta metodologica, ma un atto di resistenza o, per lo meno, una presa di coscienza e soprattutto una necessità del giurista contemporaneo. Non possiamo arrenderci infatti all'idea che cotanti insegnamenti, così valorizzati nel passato recente (113), siano ora sopiti sotto una coltre postmoderna e a-ideologica.

Abbiamo oggi una possibilità unica: riscoprire (o meglio risvegliare) gli insegnamenti della sociologia anti-istituzionale con più libertà, scevri da quelle gabbie di pensiero e di preconcetti che hanno caratterizzato le interpretazioni del Sessantotto europeo, avendo l'onestà intellettuale di ammettere dove si è esagerato, dove il passo è stato troppo lungo o troppo corto. I capitoli che seguono saranno un piccolo contributo di onestà, consapevoli dell'«urgenza dell'adesso» (114) imposta dall'insostenibile condizioni in cui versa il sistema sanzionatorio dei folli-rei.

Urge quindi tracciare ora le caratteristiche dell'istituzione totale goffmaniana, per costruire così le basi teoriche necessarie a descrivere la storia dell'O.P.G in Italia, a partire dal 1876 (anno di apertura del primo “Reparto per maniaci” nell'ex convento di San Francesco di Aversa) ad oggi.

Irving Goffman parte dal dato di realtà che la vita dell'uomo si svolge in gran parte all'intero di istituzioni (o organizzazioni sociali), «ognuna delle quali si impadronisce di parte del tempo e degli interessi che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo e tendendo quindi a circuire i suoi componenti, in una sorta di azione inglobante» (115).

La pervasività di un'istituzione si misura appunto nell'intensità di tale azione inglobante. La massima intensità viene raggiunta, in quelle che Gofmann definisce istituzioni totali, poiché in questi luoghi vengono quasi totalmente, anche fisicamente, impediti gli scambi sociali con l'esterno.

Ne esistono di cinque tipologie (116):

- A tutela di incapaci non pericolosi (gli orfanotrofi, le case di riposo per anziani o diversamente abili)

- Per incapaci, che, anche se non intenzionalmente, rappresentato un pericolo per la comunità (i lebbrosari, gli ospedali psichiatrici)

- Per coloro che sono intenzionalmente pericolosi per la società (il benessere delle persone segregate non è l'immediata e preminente finalità dell'istituzione stessa, vi rientrano campi di concentramento, carceri, campi per prigionieri di guerra).

- Istituzioni create al solo scopo di svolgervi una certa attività (la loro giustificazione è di tipo strumentale, vi rientrano le navi, i collegi, le piantagioni coloniali)

- Le istituzioni staccate dal mondo (vi rientrano tutti i luoghi di raccoglimento spirituale e preghiera, come monasteri, conventi, eremi)

Al di là della completezza o meno della categorizzazione, che, a detta dello stesso Gofmann, non è nulla di più di una rappresentazione empirica, quel che conta è il fatto che le istituzioni totali tendono a rompere le tre classiche «sfere di vita»: frequentare luoghi diversi, persone diverse e, in ultimo, essere sottoposti a diverse autorità, senza alcun schema razionale di carattere globale.

Nell'istituzione totale avviene l'esatto opposto: si stà sempre nello stesso luogo, in compagnia sempre delle stesse persone e eterodiretti da schedature orarie rigide e ripetitive, tendenti a «manipolare molti bisogni umani per mezzo dell'organizzazione burocratica».

L'invasività dell'istituzione sulla vita dell'internato è talmente elevata, da poter, per gli internamenti più lunghi, trasformarsi in una vera e proprio disculturazione (117), cioè l'incapacità di affrontare le normali situazioni della vita quotidiana “esterna”.

In realtà quello di “disculturizzare” (ma potremmo dire “disadattare”) l'internato non è un obiettivo esplicito dell'istituzione, sarebbe eccessivamente sadico, anzi spesso esse si pongono, almeno sulla carta, l'obiettivo opposto, cioè quello di risocializzare o rieducare. «Esse si limitano a creare e sostenere un tipo particolare di tensione fra il mondo famigliare e esterno e quello istituzionale e interno, che usano come leva strategica nella manipolazione degli uomini».

L'umiliare, il degradare, il punire, il profanare, l'abbruttire sarebbero tutte azioni che mirano a modificare profondamente il sé dell'internato, andando a creare un taglio netto tra ciò che il soggetto era “prima” e ciò che è “dopo” l'entrata nell'istituzione.

La mortificazione dell'internato è infatti la caratteristica della prima fase della permanenza nell'istituzione: più è dura ed evidente, più il distacco tra il sé dell'internato e il mondo esterno sarà traumatico. Vale la pena capire in che modo, su un piano sociologico, si svolge tale mortificazione, potremo così, in seguito, fare un confronto con ciò che avviene nelle istituzioni totali al centro di questa ricerca (l'O.P.G., le comunità terapeutiche e i reparti di osservazione psichiatrica all'interno delle carceri) (118).

Goffman suddivide la problematica della mortificazione, in tre passaggi consequenziali:

- «Le istituzioni totali spezzano o violentano proprio quei fatti che, nella società civile, hanno il compito di testimoniare a colui che agisce e a coloro di fronte ai quali si svolge l'azione, che egli ha un potere sul suo mondo, che egli è sostanzialmente persona che gode di autodeterminazione, autonomia e libertà di azione “adulte”» (119). Nella vita fuori dall'istituzione, in linea di massima, l'individuo sceglie se amare, odiare, essere indifferente, sceglie autonomamente quando svegliarsi, lavarsi, andare a dormire, parlare o stare in silenzio. Tutto questo è, banalmente, l'autodeterminazione e tutto questo, nell'istituzione, non è scelto, ma subito e imposto.

- L'internato a forza di non essere considerato “adulto” e in grado di autodeterminarsi, è pervaso da un senso di impotenza, che, paradossalmente, lo porta ad affidarsi totalmente all'istituzione, anche se i suoi desideri non coincidono affatto con le finalità dell'istituzione stessa. Si verifica insomma una graduale perdita di autonomia, che, a lungo andare, porta al terzo e ultimo passaggio della mortificazione.

- La continua e reiterata aggressione del sé provoca «un acuto senso di tensione», o, per usare un termine mutuato dal linguaggio scientifico, lo stress, poiché si realizza che il proprio sé viene minacciato e si ha paura di non riuscire a sopportare l'istituzione totale stessa. Tale condizioni di stress può portare a due reazioni opposte, da una parte, l'autolesionismo (o, nei casi più gravi, il suicidio), perché il livello d'ansia e di frustrazione è divenuto insopportabile, dall'altro, potrebbe scattare la c.d. vendetta dell'internato, «dopo essere stato soggetto ad un'ingiustizia, ad una punizione eccessiva o comunque ad un trattamento giudicato troppo severo o umiliante, l'internato stesso inizia ad avere un irrefrenabile desiderio di vendetta, che, consciamente o inconsciamente, considera il “giusto prezzo” della vessazione subita. È con questa decisione di vendicarsi che egli diventa un criminale» (120).

C'è una terza reazione possibile, l'adattamento, che a sua volta assume diverse forme: la regressione, cioè una sorta di apatia e accettazione in cui «l'internato ritira apparentemente l'attenzione da tutto, riducendola ai soli eventi relativi al proprio corpo» (121), la linea intransigente, cioè il rifiuto dell'istituzione e quindi di ogni tentativo di cooperazione con il personale e con gli altri internati, la colonizzazione, cercare, per spirito di sopravvivenza, di costruirsi un'esistenza sostenibile e quanto più possibile felice all'interno dell'istituzione, la conversione, quando l'internato decide di vestire la maschera del “perfetto internato”, sforzandosi di mostrare al personale il suo “entusiasmo istituzionale”. Ovviamente tali forme di adattamento raramente si presentano come pure, più realisticamente si contaminano e vengono usate dai singoli internati con tempi, modalità e intensità differenti.

Nello specifico degli ospedali psichiatrici (e quindi, nel caso di specie, dell'O.P.G.) c'è da aggiungere la problematica legata alla malattia che, oltre ad essere un dato medico reale, viene trasformata in un fatto sociale, dato ciò che ne è stato fatto, il significato che le è stato dato, l'etichetta che le è stata apposta: i malati di mente diventano così «il terzo mondo all'interno del mondo occidentale» (122).

I folli si trasformano, incolpevolmente, «nelll'oggetto di una violenza originaria, familiare, sociale e istituzionale, essi vengano travolti dal vortice degli inganni» (123); un vortice aggravato, o meglio giustificato, dalla scienza che li etichetta come malati. Ma Franco Basaglia sa essere ancora più tranchant: «Che il negro sia negro è indiscutibile, così come è indiscutibile che esistano le malattie mentali, anche se gli psichiatri non conoscono nulla della loro natura. Ma ciò che ha fatto il negro, quello è stato finora, ha poca relazione con il suo essere nero, così come ciò che ha dato al malato la faccia che tuttora ha, ha poco a che fare con la malattia.

L'esclusione -come fatto sociale -di cui il negro è oggetto in una società razzista, che ha bisogno di sfruttarlo per sopravvivere, è ciò che determina il negro come inferiore e selvaggio, esattamente come l'esclusione di cui il malato di mente è oggetto nella nostra società è ciò che lo determina come inferiore e pericoloso» (124).

Sono passati più di tre decenni da quando queste parole durissime venivano scritte e il lavoro di Gofmann pubblicato: cosa è cambiato?

Ora che abbiamo conosciuto l'istituzione totale da un punto di vista teorico-concettuale, occorre scoprirla sul piano storico e giuridico. Anno dopo anno, si stanno per ricostruire le complesse vicissitudini di un luogo come l'O.P.G. (125), dove per chi vi è ristretto «la vera punizione non è la perdita della libertà, ma il passare del tempo. E non perché scorra lento, ma perché il tempo scorre tutto uguale e i giorni ti si appiccicano addosso uno dopo l'altro, come una zavorra sempre più pesante» (126).

1.6.1 1876: I maniaci di Aversa