Capitolo 3

Politiche penali, politiche sociali e mercato del lavoro in Europa

1. La tendenza all'inasprimento dei sistemi penali europei

L'Europa non è immune dal trend di inasprimento del sistema penale, comune secondo Walmsley (2005) ai 3/4 degli Stati del pianeta. Tale fenomeno ha riguardato sin dagli anni '80 del XX secolo alcune nazioni europee le quali hanno conosciuto un significativo aumento del tasso di detenzione. Secondo i dati forniti dall'Annual Penal Statistics of the Council of Europe (S.PACE), che dal 1983 ha iniziato la sua attività di raccolta delle statistiche penali europee, l'Olanda avrebbe nel corso degli anni '80 aumentato il suo tasso di detenzione di ben 240 punti percentuali, anche se va considerato che il punto di partenza era molto più basso della media europea: nel 1983 aveva un tasso di detenzione di soli 28 detenuti x 100.000 abitanti. Gli altri Stati che hanno registrato un aumento del tasso di detenzione, nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1990, sono: la Spagna del 192%, il Portogallo del 140%, Lussemburgo del 76% (tra il 1983 ed il 1996), la Grecia del 49%, Cipro del 40%, la Francia del 39%, il Belgio del 28%, la Norvegia del 19% e la Svezia del 39% e la Danimarca del 6%. Altri Stati nello stesso periodo hanno diminuito la popolazione detenuta, la Finlandia di oltre il 30%, la Germania del 22%, l'Austria del 31% e l'Italia del 30%. Tournier, dall'analisi dei dati dell'osservatorio del Consiglio d'Europa, deduce che negli Stati in cui vi è stato un aumento del tasso di detenzione negli anni '80, esso è stato dovuto principalmente all'inasprimento delle pene comminate e, solo in minima parte, è stato conseguenza dell'aumento del numero delle condanne inflitte dalle corti (Tournier 2002).

Secondo i dati raccolti dal Consiglio d'Europa pubblicati nello SPACE I (Annual Penal Statistics of the Council of Europe I) (1), a partire dagli anni '90 il tasso di detenzione è aumentato in tutti gli Stati europei senza eccezioni. Dal 1995 al 2003 il tasso è cresciuto mediamente del 19,4%, passando da una media di 84 per 100.000 abitanti a una di 100 (Consiglio d'Europa 2003b: p. 196, 2006b: p. 129). Nello stesso periodo anche la media europea delle persone condannate è aumentata del 7,96% passando da 540 per 100.000 abitanti a 583 (Consiglio d'Europa 2003b: p 125, 2006b: p 99) e questo spiegherebbe in parte l'aumento del tasso di detenzione. L'altra causa dell'aumento del tasso di detenzione è costituito l'inasprimento delle sentenze, fenomeno che è provato dall'aumento della durata media del tempo trascorso in carcere. Nel 1995 la durata media era di 3,5 mesi (Tournier 2002) mentre nel 2003 essa è passata a 6,8 mesi (Consiglio d'Europa 2004, p. 48). Nel 1995 il periodo medio trascorso in carcere oscillava tra il minimo di 1,1 mesi della Danimarca ed il massimo di 11,4 del Portogallo (Consiglio d'Europa 1995), mentre nel 2003 era tra il minimo di 1,2 mesi della Svizzera ed il massimo di 22,2 della Romania (Consiglio d'Europa 2004). Il sistemi penali europei restano, comunque, molto meno severi di quello statunitense, nel quale il tempo medio trascorso in carcere era di 22 mesi nel 1995 e di 24 mesi nel 2002.

I fenomeni di aumento del numero delle condanne e della durata media della carcerazione incidono sul tasso di detenzione in maniera diversa nelle varie realtà europee. In alcuni Stati, infatti, l'aumento della detenzione è dovuto essenzialmente ad un aumento della severità delle condanne, in altri all'aumento del loro numero, mentre in altri ancora si spiega con l'effetto combinato di entrambi i fattori. Nella tabella 1a abbiamo raggruppato un campione di Stati europei per ognuno dei quali abbiamo indicato la variazione dal 1998 al 2003 della durata media della detenzione, del numero di condanne e del tasso di detenzione. In tutti gli Stati considerati vi è stato un aumento del tasso di detenzione, le cui cause sono da attribuire a fattori diversi. In Finlandia, ad esempio, pur essendo diminuita la durata media della detenzione del 5,17%, è aumentato il numero delle condanne del 19%, e questo spiega l'aumento del tasso di detenzione. In una situazione analoga si trovano la Slovacchia e l'Olanda le quali, pur avendo diminuito la durata media della detenzione, hanno aumentato il numero delle sentenze di condanna. L'Italia e l'Ungheria si trovano nella situazione opposta, essi hanno, infatti, diminuito il numero di condanne ma hanno aumentato la severità delle sentenze. Il Belgio, invece, che ha mantenuto praticamente costante entrambe le variabili, ha avuto, di conseguenza, un aumento del tasso di detenzione poco significativo e di gran lunga inferiore alla media europea.. Le altre nazioni considerate hanno, invece, aumentato il tasso di detenzione a causa del concorso di entrambe le variabili.

| Durata media detenzione (in mesi) (1) | Numero della condanne (x 100.000 abitanti) (2) | Tasso di detenzione (3) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1998 | 2003 | var. % | 1998 | 2003 | var. % | 1998 | 2003 | var. % | |

| Belgio | 7,3 | 6,9 | -5,48 | 1560 | 1557 | -0,19 | 81 | 86 | 6,17 |

| Finlandia | 5,8 | 5,5 | -5,17 | 3262,3 | 3885 | 19,08 | 50 | 66 | 32 |

| Ungheria** | 6,3 | 10 | 58,73 | 1075 | 1026 | -4,55 | 141 | 169 | 19,85 |

| Italia** | 6,8 | 8,4 | 23,52 | 526,3 | 379 | -27,98 | 86 | 98 | 13,95 |

| Olanda | 4,9 | 4,7 | -4,08 | 673 | 787 | 16,93 | 83 | 100 | 20,48 |

| Polonia | 7,9 | 10,6 | 34,17 | 566,6 | 1077 | 90,08 | 153 | 209 | 36,60 |

| Slovacchia | 14 | 8,5 | -39,28 | 384,2 | 502 | 30,66 | 128 | 164 | 28,12 |

| Slovenia | 2,2 | 3,3 | 50 | 331,3 | 365 | 10,17 | 49 | 55 | 12,24 |

| Spagna | 10 | 14,5 | 45 | 277,3 | 298 | 7,46 | 112 | 137 | 22,32 |

La durata media della detenzione ed il tasso di detenzione sono un'elaborazione di dati del Consiglio d'Europa (1999, 2006), quelli del numero di condanne sono contenuti nello European Source book (Consiglio d'Europa 1999b, 2003b)

(1) Si riferisce alla durata media dei mesi effettivamente trascorsi in carcere dai condannati, non quindi alla condanne comminate in sentenza.

(2) Si riferisce al numero di condanne ad una pena detentiva (sono escluse le condanne per le quali è stata applicata in sentenza una misura alternativa o la sospensione condizionale).

(3) Il tasso di detenzione è calcolato come il numero di detenuti x 100.000 abitanti

** I dati di Ungheria ed Italia si riferiscono al periodo 1998-2002

| totale sanzioni x 100.000 abitanti | % sanzioni pecuniarie | % sanzioni non detentive | % sanzioni detentive sospese | % sanzioni detentive | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | 1999 | |

| Austria | 40 | 40,8 | 39 | 38,6 | 2 | 3,4 | 24 | 26,3 | 35 | 31,8 |

| Rep. Ceca | 2 | 8,7 | 5 | 0,7 | 7 | 3,7 | 53 | 56,9 | 33 | 34 |

| Danimarca | 112 | 8,5 | 76 | 0 | 4 | 7,9 | 5 | 5,3 | 15 | 84,4 |

| Estonia | 1 | 9,7 | 40 | 4,3 | 0 | 0 | 33 | 60,7 | 27 | 34,3 |

| Finlandia | 45 | 88,2 | 71 | 70,6 | 2 | 2,7 | 9 | 11,9 | 18 | 27,3 |

| Francia | 41 | 37,8 | 11 | 15,2 | 6 | 10,2 | 38 | 38,1 | 45 | 36,4 |

| Germania | 48 | 65,9 | 38 | 39 | 14 | 16,7 | 31 | 27,6 | 18 | 16,7 |

| Grecia | 15 | 25,8 | 0 | 0,3 | 2 | 5,1 | 20 | 69,3 | 78 | 16,4 |

| Ungheria | 1 | 6,9 | 16 | 31,8 | 16 | 31,8 | 29 | 23,7 | 39 | 12,8 |

| Lettonia | 3 | 7,1 | 5 | 9,9 | 31 | 1,2 | ... | 58,7 | 64 | 29,1 |

| Norvegia | 94 | 183,3 | 46 | 65,1 | 3 | 1,8 | 26 | 19,1 | 25 | 14 |

| Polonia | 5 | 5,9 | 79 | 12,4 | 2 | 5,2 | 14 | 63,8 | 5 | 18,5 |

| Portogallo | 27 | 31,2 | 23 | 33,5 | 3 | 8,3 | 18 | 18,7 | 56 | 19,5 |

| Romania | 1 | 1,2 | ... | 7,5 | 18 | 8,2 | 38 | 0,7 | 45 | 83,1 |

| Svezia | 70 | 82,2 | 45 | 50,4 | 32 | 29,1 | 2 | 0,5 | 21 | 20 |

Una variabile che ha inciso in maniera consistente sull'aumento della popolazione detenuta è la tendenza al minore ricorso alle sanzioni alternative alla prigione, che è particolarmente evidente per quegli Stati che nel corso degli anni '90 hanno adottato politiche più severe di repressione dei reati di droga. Per mostrare tale fenomeno ci serviremo dei dati dello SPACE I sul tipo di sanzioni inflitte per tali reati. I dati sono stati raccolti a partire dal 1995 e terminano nel 1999, dal 2000 al 2003, purtroppo, il Consiglio d'Europa non ha aggiornato i dati sul tipo di sanzioni inflitte per tipologia di reato. In assenza di altre fonti la nostra analisi dovrà per forza di cose limitarsi al periodo 1995-1999.

Dalla colonna 1 della tabella 1b si ha una conferma della tendenza generale all'aumento del numero di condanne per droga che è particolarmente significativa nei paesi post-comunisti dell'Est, dove state adottate nuove legislazioni in materia di droga sconosciute durante il regime comunista (Cfr Cap. 3, §6), e nei paesi scandinavi che hanno adottato legislazioni più severe che, come vedremo, hanno portato nazioni come la Finlandia e la Norvegia a raddoppiare il numero di condanne (Cfr Cap. 3, §7). Va poi notato che dai dati riportati in tabella non si evince un tendenza comune a tutti gli Stati ad incrementare l'uso della prigione rispetto agli altri tipi di sanzioni. Dal 1995 al 1999, mentre la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Polonia e la Romania, hanno aumentato la percentuale di condanne alla prigione per i reati di droga, gli altri Stati la hanno diminuita o lasciata sostanzialmente inalterata. I dati che abbiamo a disposizione sono purtroppo limitati, poiché si riferiscono ad un periodo breve e non sono stati raccolti per paesi come la Spagna e l'Italia.

Mentre i dati del Consiglio d'Europa sul tipo di sanzioni inflitte per droga arrivano fino al 1999, quelli sul numero delle sentenze di condanna arrivano sino al 2003. Nella tabella 1c abbiamo, pertanto, inserito nella prima colonna il numero delle condanne per droga inflitte nel 1995, nella seconda quello relativo al 2003, mentre nella terza abbiamo indicato la variazione percentuale nel periodo intercorso. Dall'analisi dei dati così ordinati possiamo subito notare che il numero di condanne, a parte il Belgio, è aumentato ovunque, anche se questo non ha portato ad aumento omogeneo della popolazione detenuta poiché come abbiamo visto, a parte la Danimarca e la Romania, la gran parte degli stati europei continua a fare un uso tutto sommato residuale del carcere per i reati di droga.

| 1995 | 2003 | % aumento | |

|---|---|---|---|

| Austria | 40,5 | 55 | 35,80 |

| Belgio | 51,1 | 39 | -23,68 |

| Bulgaria | 0,1 | 7 | 6900,00 |

| Cipro* | 12,7 | 18 | 41,73 |

| Rep. Ceca | 1,6 | 13 | 712,50 |

| Danimarca | 6,5 | 112 | 1623,08 |

| Estonia | 1 | 23 | 2200,00 |

| Finlandia | 46,1 | 143 | 210,20 |

| Francia | 33,4 | 43 | 28,74 |

| Germania | 46,4 | 68 | 46,55 |

| Grecia | 14,8 | 17 | 14,86 |

| Ungheria | 1,9 | 16 | 742,11 |

| Italia | 28,6 | 36 | 25,87 |

| Lettonia | 3,6 | 6,7 | 86,11 |

| Lituania | 0,1 | 15 | 14900,00 |

| Olanda | 29,8 | 61 | 104,70 |

| Norvegia | 94,9 | 186 | 96,00 |

| Polonia | 4,8 | 26 | 441,67 |

| Portogallo | 27,1 | 23 | -15,13 |

| Slovenia | 1,5 | 16 | 966,67 |

| Romania | 1,1 | 2 | 81,82 |

| Spagna | 18,8 | 20 | 6,38 |

| Svezia | 69,8 | 113 | 61,89 |

Sulla base di questi dati possiamo affermare che vi è stato un aumento generale delle condanne per droga, come effetto dell'adozione di politiche più repressive, di cui nei paragrafi successivi illustreremo alcuni esempi. L'aumento delle condanne per questo tipo di reato, spiega buona parte del trend generale di aumento di condanne, visto che il numero di condanne per gli altri reati più ricorrenti è rimasto sostanzialmente stabile, come risulta dal Grafico 1 (Consiglio d'Europa 2003b). Le persone condannate per droga sono passate dal 1995 al 2003 da una media di 19 per 100.000 abitanti a 35 (Consiglio d'Europa 2003b, p 136, Consiglio d'Europa 2006b, p 110). Nonostante le differenze nei sistemi sanzionatori e giudiziari tra i vari paesi europei, l'impatto delle politiche di repressione del consumo e del traffico di droga è abbastanza omogeneo nei vari stati dell'EU a 25, dove incide su poco meno di 1/3 della popolazione detenuta, con l'eccezione rappresentata dai paesi baltici e da quelli dell'Europa centrale e dell'est, dove è solo da pochi anni che si sono introdotte leggi repressive in materia (Cfr. Cap. 3, §6 e 7).

2. Spesa sociale e tasso di detenzione in Europa

L'ipotesi che cercheremo di dimostrare in questo capitolo è che l'inasprimento dei sistemi penali europei è legato alle riforme del welfare adottate durante la transizione al modello post-keynesiano. In questo paragrafo prenderemo in considerazione alcuni studi che hanno tentato di dimostrare questa ipotesi attraverso un'analisi quantitativa del rapporto tra tasso di detenzione e spesa sociale.

Avviamo la nostra analisi prendendo spunto da uno studio di Dwones e Hansen (2005) i quali, utilizzando il medesimo modello analitico (Beckett e Western 2001) illustrato nel capitolo precedente, comparano l'andamento della spesa sociale e dei tassi di detenzione dei paesi dell'Europa a 15 con quello di USA, Giappone e Nuova Zelanda. Non torneremo, invece, sul tema del rapporto tra tasso di detenzione e quello di disoccupazione, poiché abbiamo già detto che i tassi di detenzione europei non sono a livelli tali da riuscire a condizionare in maniera significativa quelli di disoccupazione.

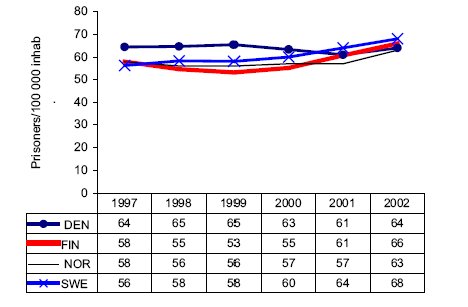

Downes e Hansen iniziano con il notare che il tasso di detenzione è aumentato in tutti i paesi considerati mediamente del 20%, con eccezione di Svezia e Finlandia che l'hanno visto decrescere, e, citando un'interpretazione fornita da Walmsley (2000a), sono portati a ritenere che la crescita del tasso di detenzione non sia imputabile ad un aumento di quello di criminalità perché esso si è mantenuto stabile negli anni ed persino diminuito in alcuni casi.

Prendendo in considerazione il rapporto tra le due variabili nell'anno 1998, essi deducono che i paesi che hanno una maggior percentuale di PIL investita in spesa sociale sono quelli con un tasso di detenzione più basso (tabella 2). Il rapporto tra le due variabili nell'anno considerato serve solo ad evidenziare la loro relazione basilare, mentre per dimostrare la loro dipendenza significativa Downes e Hansen sviluppano un'analisi di regressione, che include la considerazione di ulteriori variabili che possono influenzare il tasso di detenzione, e analizzano l'andamento delle due variabili nel tempo, limitandosi agli anni '90.

Con l'analisi di regressione Downes e Hansen mostrano che la diminuzione del tasso di detenzione all'aumento della spesa sociale è significativa solo quando la differenza da Stato a Stato nella spesa sociale è almeno del 10%. Con la seconda, Downes e Hansen comparano tale relazione in due anni, il 1988 ed il 1998 e confermano che quelli che hanno avuto il maggior aumento nel tasso di detenzione sono quelli che hanno tagliato le spese sociali e che, invece, quelli che le hanno mantenute costanti sono riuscite a contenere il tasso di detenzione (grafico 2).

Uno dei limiti dell'analisi di Downes e Hansen, così come di quella di Beckett e Western, è che non mostrano, per ciascuno dei paesi considerati, l'evolversi della relazione tra spesa sociale e tasso di detenzione nel tempo. Si limitano ad evidenziare che gli stati che spendono molto in welfare, come quelli europei, hanno un tasso di detenzione basso a differenza di quelli che spendono poco, ma non dimostrano se al diminuire della spesa sociale in un determinato paese consegua ed in che misura un aumento della detenzione, limitandosi ad asserire che la relazione tra i due fenomeni diventa significativa solo quando la variabile indipendente (spesa sociale) differisce da Stato a Stato di almeno il 10%. Ma soprattutto, essa non fornisce un risposta alla domanda se l'aumento del tasso di detenzione che si è registrato in Europa ha legami con l'andamento della spesa sociale. Se è vero, infatti, che l'Europa spende di più del Giappone e degli USA in welfare, resta comunque da spiegare come mai in Europa si è registrato un aumento significativo del tasso di detenzione nonostante la spesa sociale si sia mantenuta praticamente costante negli ultimi 15-20 anni.

Tenteremo di dare una risposta a questa domanda integrando l'analisi quantitativa proposta da Downes e Hansen, che prende in considerazione i soli anni 1988 e 1998, con i dati più recenti. Il primo problema che ci porremo è di verificare se in Europa c'è una relazione significativa tra andamento del tasso di detenzione e la spesa sociale. In secondo luogo cercheremo di capire se esiste una relazione, all'interno delle varie famiglie europee di welfare state, tra le riforme adottate negli anni '90 e l'aumento della detenzione.

Se compariamo il tasso di detenzione (tabella 3) con la media della spesa sociale europea (tabella 4) nell'Europa a 15, si evince che nonostante la spesa sociale sia rimasta costante sul 27% circa del PIL, il tasso di detenzione è aumentato (grafico 3). Non si può pertanto sostenere che l'aumento del tasso di detenzione sia dovuto ad una diminuzione della spesa sociale, poiché essa non si è verificata in maniera rilevante e tale da giustificare una relazione significativa con l'aumento del tasso di detenzione. Neanche l'allargamento dell'Europa a 25 stati membri cambia tale conclusione. Se compariamo, infatti, l'andamento della spesa sociale nell'Europa a 25 (Tabella 6), notiamo che vi è stato un aumento della spesa sociale media a partire dal 2000 (tabella 4) e che, nonostante ciò, il tasso di detenzione (tabella 5) è aumentato di ben 10 punti dal 2000 al 2004 (grafico 4). Anche questo secondo dato sembrerebbe smentire, dunque, l'ipotesi del legame tra spesa sociale e selettività delle politiche criminali.

| 1995* | 1998** | 2001*** | 2004**** | |

|---|---|---|---|---|

| Austria | 78 | 85 | 85 | 106 |

| Belgio | 75 | 80 | 85 | 88 |

| Danimarca | 66 | 65 | 60 | 70 |

| Finlandia | 59 | 55 | 50 | 71 |

| Francia | 89 | 90 | 80 | 91 |

| Germania | 81 | 90 | 95 | 96 |

| Grecia | 56 | 55 | 80 | 82 |

| Irlanda | 57 | 65 | 80 | 85 |

| Italia | 87 | 85 | 95 | 98 |

| Lussemburgo | 114 | 105 | 90 | 144 |

| Olanda | 66 | 85 | 85 | 123 |

| Portogallo | 124 | 145 | 130 | 128 |

| Spagna | 102 | 110 | 115 | 140 |

| Svezia | 65 | 60 | 65 | 75 |

| UK | 101 | 114 | 108 | 130 |

| Norvegia***** | 55 | 57 | 59 | 65 |

| MEDIA | 81,3 | 85,9 | 86,9 | 101,8 |

* International Center fo Prison Study

** Walmsley (1999), *** Walmsley (2002), **** Walmsley (2005)

***** La Norvegia non fa parte dell'UE. Il suo tasso di detenzione non è stato considerato per calcolare la media che si riferisce dunque al tasso di detenzione medio nei paesi dell'EU a 15.

| 1995 | 1998 | 2001 | 2004 |

|---|---|---|---|

| 27,9 | 27,2 | 27,1 | 27,6 |

| 2000 | 2004 | |

|---|---|---|

| Austria | 85 | 106 |

| Belgio | 85 | 88 |

| Cipro | 40 | 50 |

| Danimarca | 60 | 70 |

| Estonia | 330 | 339 |

| Finlandia | 50 | 71 |

| Francia | 80 | 91 |

| Germania | 95 | 96 |

| Grecia | 80 | 82 |

| Irlanda | 80 | 85 |

| Italia | 95 | 98 |

| Lettonia | 355 | 337 |

| Lituania | 240 | 234 |

| Lussemburgo | 90 | 144 |

| Malta | 70 | 72 |

| Olanda | 85 | 123 |

| Polonia | 185 | 209 |

| Portogallo | 130 | 128 |

| Repubblica ceca | 210 | 184 |

| Slovacchia | 135 | 165 |

| Slovenia | 55 | 56 |

| Spagna | 115 | 140 |

| Svezia | 65 | 75 |

| Ungheria | 155 | 165 |

| UK | 108 | 130 |

| MEDIA | 123,12 | 133,52 |

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

|---|---|---|---|---|

| 26,6 | 26,8 | 27 | 27,4 | 27,3 |

Se passiamo, però, a comparare la situazione dei vari Stati Europei, notiamo che quelli che spendono di meno in politiche sociali sono quelli che hanno un tasso di detenzione più alto. Nella tabella 7 abbiamo ordinato in ordine decrescente gli stati che hanno il tasso di detenzione più alto, facendo una media (colonna 4) dell'andamento del tasso dal 1998 al 2004, e indicato nelle colonne accanto l'andamento della spesa sociale negli stessi anni (colonne 5, 6 e 7). Si nota che gli Stati che hanno il tasso di detenzione più alto (colonna 4) sono gli stessi che hanno la spesa sociale media (colonna 8) più bassa. A parziale conferma del fatto che gli Stati che investono di più in politiche sociali e incarcerano meno, vi è il fatto che distribuiscono in maniera più equa la ricchezza tra la popolazione. Nella tabella 8 abbiamo messo, infatti, a confronto il tasso di detenzione medio degli Stati nell'Europa a 25 nel periodo che va dal 1998 al 2004, con la percentuale media di PIL destinata alla spesa sociale e l'indice GINI (2) di distribuzione del reddito nello stesso periodo.

| TASSO DETENZIONE | % PIL DESTINATO A SPESA SOCIALE | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1998 (1) | 2001 (2) | 2004 (3) | Media (4) | 1998 (5) | 2001 (6) | 2004 (7) | Media (8) | |

| Lettonia | 410 | 355 | 337 | 367,3 | 14,3* | 12,6 | 12,6 | |

| Estonia | 320 | 330 | 339 | 329,6 | 14,3* | 13,4 | 13,4 | |

| Lituania | 355 | 240 | 234 | 276,3 | 13,3 | 13,3 | ||

| Rep. Ceca | 215 | 210 | 184 | 203 | 19,4 | 20,1 | 19,6 | 19,7 |

| Polonia | 145 | 185 | 209 | 179,6 | 22,8 | 23 | 20 | 21,9 |

| Ungheria | 135 | 155 | 165 | 151,6 | 20,1 | 20,7 | 20,4 | |

| Slovacchia | 140 | 135 | 165 | 146,6 | 13,6 | 17,9 | 17,2 | 16,2 |

| Portogallo | 145 | 130 | 128 | 134,3 | 18,2 | 21,1 | 24,9 | 21,4 |

| Spagna | 110 | 115 | 140 | 121,6 | 19,7 | 19,6 | 20 | 19,7 |

| UK | 114 | 108 | 130 | 117,3 | 20,8 | 21,8 | 26,3 | 22,9 |

| Lussemburgo | 105 | 90 | 144 | 113 | 22,1 | 20,8 | 22,6 | 21,8 |

| Olanda | 85 | 85 | 123 | 97,6 | 24,5 | 21,8 | 28,5 | 24,9 |

| Germania | 90 | 95 | 96 | 93,6 | 26 | 27,4 | 29,5 | 27,6 |

| Italia | 85 | 95 | 98 | 92,6 | 25,1 | 24,4 | 26,1 | 25,2 |

| Austria | 85 | 85 | 106 | 92 | 26,8 | 26 | 29,1 | 27,3 |

| Francia | 90 | 80 | 91 | 87 | 28,8 | 28,5 | 31,2 | 29,5 |

| Belgio | 80 | 85 | 88 | 84,3 | 24,5 | 27,2 | 29,3 | 27 |

| Irlanda | 65 | 80 | 85 | 76,6 | 15,8 | 13,8 | 17 | 15,5 |

| Grecia | 55 | 80 | 82 | 72,3 | 22,7 | 24,3 | 26 | 24,3 |

| Svezia | 60 | 65 | 75 | 66,6 | 31 | 28,9 | 32,9 | 30,9 |

| Danimarca | 65 | 60 | 70 | 65 | 29,8 | 29,2 | 30,7 | 29,9 |

| Malta | 50 | 70 | 72 | 64 | 18,8 | 18,8 | ||

| Norway* | 55 | 60 | 65 | 60 | 25,8 | 23,9 | 25,1 | 25 |

| Finlandia | 55 | 50 | 71 | 58,6 | 26,5 | 24,8 | 26,7 | 26 |

| Slovenia | 40 | 55 | 56 | 50,3 | 24,3 | 24,3 | ||

| Cipro | 35 | 40 | 50 | 41,6 | 17,8 | 17,8 | ||

Gli Stati sono ordinati in ordine decrescente sulla base del tasso di detenzione. Si può osservare che gli Stati che hanno un tasso dei detenzione medio (colonna 4) più alto sono quelli che hanno una percentuale media di PIL investita in politiche sociali (colonna 8) più bassa.

* La Norvegia non è membro dell'UE

| tasso detenzione medio (1) | spesa sociale (2) | indice di Gini (3) | |

|---|---|---|---|

| Lettonia | 367,3 | 12,6 | 32,6 |

| Estonia | 329,6 | 13,4 | 36,3 |

| Lituania | 276,3 | 13,3 | 31 |

| Repubblica ceca | 203 | 19,7 | 25,5 |

| Polonia | 179,6 | 21,9 | 29 |

| Ungheria | 151,6 | 20,4 | 25,5 |

| Slovacchia | 146,6 | 16,2 | 26 |

| Portogallo | 134,3 | 21,4 | 37,3 |

| Spagna | 121,6 | 19,7 | 32,6 |

| UK | 117,3 | 22,9 | 32,3 |

| Lussemburgo | 113 | 21,8 | 26,3 |

| Olanda | 97,6 | 24,9 | 26 |

| Germania | 93,6 | 27,6 | 26 |

| Italia | 92,6 | 25,2 | 31 |

| Austria | 92 | 27,3 | 24,6 |

| Francia | 87 | 29,5 | 27,6 |

| Belgio | 84,3 | 27 | 27 |

| Irlanda | 76,6 | 15,5 | 31,6 |

| Grecia | 72,3 | 24,3 | 33,6 |

| Svezia | 66,6 | 30,9 | 23,6 |

| Danimarca | 65 | 29,9 | 22,3 |

| Malta | 64 | 18,8 | 28 |

| Finlandia | 58,6 | 26 | 23,6 |

| Slovenia | 50,3 | 24,3 | 22 |

| Cipro | 41,6 | 17,8 | 28 |

Nella colonna uno vi è il Tasso di detenzione medio nel periodo 1998-2004, nella seconda la % di PIL investita in spesa sociale, nella terza l'indice gini di distribuzione del reddito (valori bassi indicano una maggiore distribuzione del reddito)

Come spiegare, a questo punto, la contraddizione tra la nostra prima conclusione, cioè che l'aumento medio del tasso di detenzione europeo non è stato causato da una diminuzione della spesa sociale, e l'ultima, cioè che gli stati che spendono di più in welfare hanno i tassi di detenzione più bassi? L'apparente contraddizione si spiega con il fatto che, se ci si limitiamo a guardare solo il livello della spesa sociale allora nulla sembra essere cambiato in Europa negli ultimi 15 anni, mentre se guardiamo, invece, a come viene speso il budget di welfare non potremo ignorare che ci sono stati importanti riforme che hanno inciso profondamente sulla natura ed il funzionamento del welfare europeo. La nostra ipotesi è che, nonostante i livelli di spesa siano rimasti alti, il welfare è diventato più selettivo e meno solidaristico e che questa nuova selettività delle politiche sociali sia direttamente connessa con l'aumento della detenzione e, più in generale, con l'aumento di forme di controllo repressive.

La nuova selettività del welfare europeo si spiega con la necessità di far fronte a due fenomeni specifici: nuova regolamentazione del mercato del lavoro e mutamenti demografici. Nel primo capitolo abbiamo già evidenziato come le nuove politiche europee in materia di lavoro hanno alzato la soglia oltre la quale i cittadini accedono a forme di inserimento lavorativo stabile, spostando la responsabilità della permanenza sul mercato del lavoro dalle imprese e dallo Stato agli individui. Ne consegue che il welfare europeo, pur continuando a spendere in maniera consistente per regolare il mercato del lavoro, non si fa più carico del rischio di disoccupazione come avveniva nel welfare keynesiano e supporta un modello di inclusione lavorativa meno universalista e più selettivo. Secondo Taylor-Gooby (2005) i mutamenti del mercato del lavoro hanno prodotto nuovi rischi sociali che i vecchi regimi di welfare europeo, con i loro limiti funzionali e di spesa, non sono in grado di sostenere. Come mostrato nel precedente capitolo, però, il tema della flessibilità dei lavoratori ed i rischi connessi alla permanenza sul mercato del lavoro, sono sempre stati presenti, seppur in forme diverse, nel dibattito europeo sul welfare. Di conseguenza più che parlare di nuovi rischi connessi all'affermazione del mercato del lavoro post-fordista, sarebbe meglio propendere per un'interpretazione più sfumata che, non limitandosi a sottolineare i limiti delle vecchie istituzioni, evidenzi piuttosto le nuove forme di gestione dei vecchi rischi sociali. La nuova modalità di gestione dei rischi connessi alla permanenza sul mercato del lavoro è una delle chiavi di lettura del diffondersi di pratiche di controllo penale repressive e dell'aumento del tasso di detenzione. Il modello keynesiano di piena occupazione aveva costituito, infatti, una della basi su cui si erano strutturate politiche sociali tolleranti ed inclusive della marginalità sociale, politiche che si basavano sul principio di solidarietà universale (Garland 1985). La nuova modalità di regolamentazione pubblica del mercato del lavoro poggiando, al contrario, su un modello selettivo di inclusione, in cui la sussidiarietà prende il posto della solidarietà, tende a non farsi più carico della marginalità sociale e cede, di conseguenza, terreno a forme di controllo repressive.

Il secondo cambiamento che ha spinto il welfare europeo verso una maggiore selettività è costituito dall'invecchiamento della popolazione europea e dal progressivo aumento della quota di spesa sociale destinata al mantenimento dei pensionati. La Commissione Europea (2006a) ha recentemente individuato la causa dell'invecchiamento della popolazione in quattro tendenze demografiche che agiscono interattivamente:

- Il numero medio di figli per donna (tasso di fecondità congiunturale) è poco elevato, con un livello di 1,5 figli per l'UE 25, molto al di sotto del tasso di sostituzione del 2,1 necessario per stabilizzare il numero della popolazione in assenza di immigrazione. Per la UE 25 le proiezioni indicano un aumento limitato a 1,6 entro il 2030.

- Il declino della fecondità che ha caratterizzato gli ultimi decenni è seguito al baby boom del dopoguerra, causa dell'attuale aumento della popolazione di età compresa fra i 45 e i 65 anni. Il passaggio progressivo dei baby-boomer all'età della pensione provocherà un notevole aumento delle persone anziane che dovranno essere mantenute finanziariamente da una popolazione in età lavorativa di numero ridotto. Questo fenomeno è destinato ad esaurirsi, ma non prima di parecchi decenni.

- Dopo essere aumentata di 8 anni dal 1960, la speranza di vita alla nascita potrebbe continuare ad aumentare di altri 5 anni o più entro il 2050. La maggior parte degli incrementi previsti riguarderà le fasce di età più elevate. Gli europei che avranno 65 anni nel 2050 potranno quindi vivere in media quattro o cinque anni di più dei sessantacinquenni di oggi. Questo avrà come conseguenza un incremento spettacolare del numero di persone in vita all'età di 80 e 90 anni e molte di loro trascorreranno vari decenni in pensione e raggiungeranno un'età caratterizzata di frequente da fragilità e invalidità, anche se il numero di persone in cattiva salute in questa fascia d'età potrebbe diminuire.

- L'Europa accoglie già cospicui flussi di migrazione netta provenienti dai paesi terzi. Nel 2004 l'UE ha registrato 1,8 milioni di immigrati, cioè un flusso più importante che negli Stati Uniti in rapporto alla popolazione totale. Nei prossimi decenni l'UE resterà quasi certamente un'importante destinazione per i migranti. Secondo uno scenario prudente, le proiezioni di Eurostat indicano che circa 40 milioni di persone emigreranno verso l'Unione europea entro il 2050. Poiché molti di loro si trovano in età lavorativa, i migranti tendono a ringiovanire la popolazione. Le ripercussioni a lungo termine restano tuttavia dubbie in quanto dipendono dalla natura più o meno restrittiva delle politiche di ricongiungimento familiare e dai modelli di natalità dei migranti. Nonostante il livello dei flussi attuali, l'immigrazione può compensare solo in parte gli effetti della scarsa fecondità e dell'allungamento.

(Commissione Europea 2006a)

Il testo della Commissione contiene due elementi chiave con cui la biopolitica (Foucault 1976b) europea si trova a dover fare i conti: il mantenimento di una popolazione in cui la fascia di cittadini economicamente inoperosi è sempre più consistente e la necessità di un suo ringiovanimento mediante l'uso di manodopera straniera. L'invecchiamento della popolazione comporta, dunque, importanti cambiamenti nel budget destinato al welfare e, di conseguenza, cambia le scelte di biopolitica di controllo della popolazione. Come abbiamo visto la spesa sociale europea complessiva si è stabilizzata sulla media del 27% del PIL e una spesa maggiore è giudicata insostenibile in un'economia di mercato, mentre il peso sul welfare degli schemi pensionistici continua ad aumentare togliendo risorse ad altri settori della spesa sociale pubblica. Nel 2000, ad esempio, in media la spesa pensionistica pesava su circa 1/3 della spesa sociale complessiva, con punte del 40% in Italia (Eurostat 2000). I redditi da benefici sociali diversi dalle pensioni rappresentano l'8% circa dei redditi complessivi degli Europei, mentre i redditi da pensione sono oltre il doppio (Eurostat 2000). La Commissione europea (2006b) ritiene che se l'invecchiamento della popolazione dovesse procedere ai ritmi attuali per farvi fronte gli Stati europei nel 2050 dovranno aumentare la spesa sociale di 10% del PIL. Secondo previsioni più ottimistiche (Greve 2006b) il sistema pensionistico, pur dovendo essere riformato mediante un innalzamento dell'età pensionabile, sarà economicamente sostenibile se la crescita economica continuerà e quindi se ci sarà un aumento del reddito pro-capite che aumenterà il gettito fiscale e il budget a disposizione per il welfare. Anche in quest'ultimo caso si ritiene che la spesa sociale dovrebbe essere comunque aumentata di 4-5% del PIL (Greve 2006b).

Abbiamo sinora individuato alcune tendenze generali che stanno condizionando il rapporto tra politiche sociali e penali in Europa. Come abbiamo visto nel primo capitolo, però, la transizione al nuovo modello è interpretata in maniera diversa nelle varie famiglie di welfare, ne consegue che anche gli effetti sulle politiche penali possono essere stati diversi. Ci soffermeremo nei paragrafi seguenti sulle specificità del rapporto welfare/politiche penali nelle famiglie di welfare che abbiamo individuato nel primo capitolo e in due nuove famiglie di welfare recentemente acquisite, quella post-comunista degli stati baltici e quella dell'Europa dell'Est. Questi nuovi stati dell'EU non propongono modelli di welfare nuovi rispetto alla tradizione europea, al contrario si rifanno a modelli esistenti, ma per il fatto di provenire da una tradizione molto diversa e avendo condizioni socio-economiche non comparabili con quelle dei membri storici dell'UE, hanno dato vita a forme di welfare difficilmente catalogabili sia con la classificazione di Esping-Andersen (1990) (3) che con quella proposta da Castles e Ferrera (1996) (4). Non prenderemo, invece, in considerazione il Regno Unito e l'Irlanda, dal momento che il nostro studio si limita all'Europa continentale.

Nella tabella abbiamo indicato la classificazione che seguiremo, evidenziando anche l'indice di punitività di ogni famiglia di welfare. L'indice di punitività è relativo al 2004 ed è calcolato come differenza tra il tasso di detenzione medio europeo ed il tasso di detenzione medio di ciascun gruppo di stati.

| Nazioni | Tipologia di welfare | Indice di punitività | |

|---|---|---|---|

| Scandinavia | Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia | Social-democratico | -70 |

| Europa del sud | Italia, Spagna, Grecia, Malta, Cipro, Portogallo | Conservatore-mediterraneo | -38 |

| Europa Centrale | Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda | Consevatorore-bismarckiano | -7 |

| Europa dell'est | Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria | Post-comunista | +23 |

| Baltico | Estonia, Lettonia, Lituania | Post-comunista | +170 |

3. L'Europa Continentale: il caso Germania

I paesi appartenenti al modello di welfare dell'Europa Continentale (Olanda, Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania e Austria) si trovano al centro della tabella 5. Si tratta dunque di paesi che hanno un tasso di detenzione ed una spesa sociale nella media dell'EU a 25.

Le politiche di welfare

Come abbiamo visto nel capitolo 1 i paesi dell'Europa continentale, in particolare Francia e Germania, hanno fatto proprio lo schema assicurativo/contributivo bismarckiano. Tale modello di welfare corporativista tende ad assicurare una forte protezione ai lavoratori dipendenti, poiché la gran parte dei benefici sono concessi in proporzione ai redditi da lavoro dipendente, e alle famiglie, ma tende a non proteggere gli individui che non rientrano nelle categorie non rappresentate dai gruppi di interesse organizzati. Tale fatto non ha costituito un elemento di debolezza sino a quando il welfare è stato legato al modello keynesiano, il quale tendeva alla piena occupazione e garantiva così un accesso diffuso alla sicurezza sociale. E' stato, infatti, sottolineato che «la combinazione di protezione del lavoro, sicurezza sociale generosa e contrattazione collettiva non possono funzionare in assenza del quarto elemento del modello tedesco: il pieno impiego» (Schierup, Hansen e Castle 2006, p. 162).

Nel corso degli anni '80, quando il modello di pieno impiego aveva iniziato a mostrare i segni della crisi, si ricorse a forme di assistenza sociale non legate al lavoro: welfare without work (Aust, Bönker, Wollmann 2002). Ma negli anni '90, con l'adozione di riforme che hanno deregolamentato il mercato del lavoro e reso flessibili i contratti di lavoro, le vecchie misure di welfare without work sono state in parte tagliate ed in parte tradotte in means-test benefits, cioè benefici economici concessi solo sulla base di una previa valutazione della condizione patrimoniale e di reddito del beneficiario. L'introduzione dei means-test benefits ha comportato tagli che hanno riguardato le classi più agiate e non avrebbe dovuto, nelle intenzioni dei riformatori, compromettere eccessivamente il meccanismo redistributivo che sta alla base del welfare. Non bisogna, però, dimenticare che tali riforme sono state contemporanee ad un processo di parziale deregolamentazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro, fenomeni che hanno prodotto una diffusa insicurezza sociale rispetto alla quale il vecchio schema assicurativo bismarckiano, basato sulla protezione corporativista dei lavoratori dipendenti, mostra evidenti limiti (Aust, Bönker, Wollmann 2002).

Le politiche penali e d'immigrazione

Nonostante tali riforme, vi è chi, come Dünkel (2006), continua a ritenere che la Germania sia tutt'oggi l'archetipo del modello corporativista-continentale, dal momento che il suo sistema di sicurezza sociale, pur non tendendo all'universalismo egalitario del welfare scandinavo, continua a basarsi su una filosofia comunitarista che propende per l'inclusione di tutti i cittadini, seppur con la mediazione di gruppi d'interesse organizzati come le organizzazioni sindacali, e tende ad assicurare protezione contro l'instabilità del mercato. In Germania, poi, il fatto che le riforme del welfare siano state adottate con il consenso delle organizzazioni intermedie, avrebbe evitato una deriva in senso neo-liberale (Ferrera 2004) e mantenuto un modello di welfare inclusivo la cui filosofia si rifletterebbe ancora nelle politiche penali (Cavadino, Dignan 2006b). Dunkel (2006) sostiene, infatti, che l'aumento della popolazione penitenziaria in Germania registratosi nel corso degli anni '90 (tabella 3) non rappresenta una novità e non è legata, dunque, alle riforme del welfare.

Dunkel (2006) argomenta la sua tesi sostenendo, innanzitutto, che la Germania non è nuova a toccare picchi del tasso di detenzione come quello attuale e lo dimostra ripercorrendone l'andamento nel tempo. Nel secondo dopo guerra e fino agli anni '60 la Germania Ovest, in pieno boom economico e con un welfare sviluppato, ha avuto un tasso di detenzione oltre i 100 punti e, a parte una repentina ma breve decrescita tra il 1968 ed il 1971, per gran parte degli anni '70 ed '80 ha avuto il tasso di detenzione più alto d'Europa, toccando l'apice nel 1983 con 105 detenuti per 100.000 abitanti. A partire dal 1986, poi, il tasso di detenzione ha ricominciato a decresce fino ad arrivare ad 81 nel 1991, per risalire leggermente con l'unificazione con la Germania dell'Est. Non ci sarebbe dunque nulla di nuovo nell'attuale tasso di detenzione che si aggira tra i 90 ed i 100 detenuti per 100.000 abitanti, considerato anche che continua a mantenersi al di sotto del picco di 105 raggiunto nel 1983 (Dunkel 2006). Anche le promesse dei politici fatte nel corso degli anni '90 di essere più duri con crimine sarebbero rimaste tali e, nei fatti, non si sarebbero tradotte in politiche che hanno aumento in maniera significativa l'indice di punitività del paese.

Secondo Dunkel l'aumento del tasso di detenzione nel corso degli anni '90 sarebbe fisiologico e non addebitabile alle riforme del welfare. A nostro modo di vedere esistono, però, due fenomeni che legano indirettamente questo aumento di punitività con le sorti del welfare: si tratta del cambiamento della composizione demografica della popolazione tedesca, invecchiata e composta per il 9% da stranieri, e del contemporaneo aumento della popolazione detenuta straniera, che si aggira intorno al 29% (Consiglio d'Europa 1999-2006). Analogamente a quanto avvenuto negli Stati uniti con le minoranze etniche, anche in Germania le minoranze, composte perlopiù da cittadini non comunitari, sono iper-rappresentate all'interno del carcere. Resta ora da capire quale e se ci sia un contributo del welfare nel marginalizzare e sottoporre a controllo penale le minoranze.

Iniziamo con il notare che il welfare tedesco è stato seguito da modello dalla gran parte dei welfare europei che hanno limitato l'accesso degli stranieri ai soli benefici sociali legati allo svolgimento di una attività lavorativa (Bommes 2000) (5). La crisi demografica e l'insostenibilità dei costi del welfare hanno reso l'immigrazione una risorsa utile per far fronte al primo fenomeno e, al contempo, un problema che rischia di aggravare il secondo. Mentre, infatti, la manodopera straniera aiuta la Germania a far fronte alla crisi demografica, la concessione di pieni diritti sociali agli stranieri costituisce un costo eccessivo che un welfare in declino non può sostenere.

La storia delle recenti politiche immigratorie, in effetti, è costellata da continui compromessi con cui si è cercato di sintetizzare queste due opposte esigenze. La volontà di escludere i migranti da un pieno accesso al welfare è tale da spingere i politici tedeschi a continuare a non ritenere la Germania una terra d'immigrazione, nonostante i fatti dicano esattamente il contrario (Schierup, Hansen, Castle 2006). Fino all'inizio degli anni '90 la Germania, infatti, non ha avuto una legge che regolava l'immigrazione, ma semplicemente norme che regolavano l'ingresso nel territorio degli stranieri. Il “caso immigrazione” scoppia in Germania solo dopo la fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino, basti solo pensare al fatto che nel solo 1992 la Germania ebbe 438.200 richieste di asilo sul totale di 684.000 a livello europeo. Sono anni in cui si diffonde un sentimento di ostilità nei confronti degli stranieri, cavalcato anche dai media ed esasperato dalle azioni dimostrative dei movimenti di estrema destra. In questo clima il partito di centro CDU e i social democratici dell'SPD scesero a compromessi per l'adozione di una nuova legge che pose stretti limiti al diritto di ottenere l'asilo politico.

Ma è solo nel 2004 che la Germania ha adottato una legge quadro, il Hereinafter Residence Act entrato in vigore nel 2005, che per la prima volta non affronta la questione immigrazione in termini emergenziali e che ha l'ambizione di regolare il fenomeno dell'immigrazione. Il meccanismo introdotto dalla nuova legge si basa su un doppio binario di accoglienza dei migranti. Il primo è costituito da un canale privilegiato di ingresso basato su un sistema di quote per la concessione di permessi di soggiorno riservato ad operai o lavoratori altamente qualificati; viene concessa, inoltre, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in attesa di prima occupazione agli immigrati laureatisi nelle università tedesche. Il secondo è, invece, costituito dalla possibilità di concedere permessi di soggiorno agli immigrati non qualificati ma con un sistema, ereditato dalle precedenti legislazioni, che prevede solo permessi temporanei o stagionali. L'utilità di questo secondo canale è costituita dal fatto che esso permette di sopperire alla crisi demografica e all'assenza di low skilled workers e, al contempo, evita che i migranti si stabilizzino sul territorio e diventino un costo per il welfare. Con la medesima finalità, il Hereinafter Residence Act prevede poi la possibilità di concedere permessi temporanei ai lavoratori a contratto, particolarmente diffusi nel settore dell'edilizia, con i quali si permette l'ingresso nel territorio per un periodo limitato e per lavorare su uno specifico progetto. Tale tipologia di permesso di soggiorno è particolarmente usata per regolarizzare la manodopera in affitto proveniente da altre nazioni europee che hanno costi di previdenza sociale più bassi (6). Il sistema, in sintesi, era pensato in modo da impedire che i lavoratori stranieri non specializzati di stabilizzarsi sul territorio, con gran risparmio per le casse del welfare. Nella realtà, però, buona parte di questi lavoratori stagionali non fanno rientro nei propri paesi d'origine e restano irregolarmente alimentando l'economia sommersa. Questo ha portato ad un non secondario cambiamento socio-economico in Germania che, fino agli anni '80, si considerava l'antitesi delle economie del sud d'Europa che si reggevano su mercati informali di manodopera, mentre ora anche la sostenibilità di interi settori produttivi tedeschi dipende dal lavoro nero (Schierup, Hansen, Castle 2006: p. 154).

Il risultato combinato delle riforme del welfare, della parziale liberalizzazione del mercato lavoro e della nuova politica in materia di immigrazione, è che il sistema di sicurezza sociale continua ad essere effettivo ma solo per quella parte di popolazione che ha un lavoro stabile e ben remunerato e, in secondo luogo, per coloro i quali appartengono a quei gruppi di interesse che riescono a negoziare con lo Stato adeguati benefici sociali; mentre non è più effettivo per quella parte di popolazione, cui appartengono la gran parte degli immigrati, che non rientra nelle categorie protette. Bommes (2004) ritiene che il welfare tedesco, ma analoghe considerazioni potrebbero esser fatte su tutti i paesi dell'Europa continentale, si componga di una core population composta da coloro i quali riescono a raggiungere da soli il successo economico e sono competitivi, e da una residual population, che è quella composta da coloro i quali falliscono nell'obiettivo di raggiungere, senza aiuto dal welfare, da soli la stabilità economica o che non riescono ad avere un peso ed una rappresentanza politica che li metta in condizione di poter negoziare forme di protezione sociale. La possibilità per gli immigrati di essere vittima l'esclusione sociale, di essere cioè esclusi dalla sicurezza sociale pubblica (Lenoir 1974), è molto più alta che per i tedeschi poiché i migranti appartengono contemporaneamente ad entrambe le classi di residual population. Negli ultimi 15 anni il welfare tedesco ha differenziato sempre più la posizione di questi due gruppi di popolazioni, tutelando da una parte quegli strati di popolazione composti da lavoratori qualificati e specializzati che godono di tutti i privilegi del welfare, escludendo dall'altra sia lavoratori scarsamente qualificati sia quelli espulsi dal mercato (Bommes 2004) e riservando loro un'assistenza sociale sussidiaria consistente perlopiù in palliativi come la riqualificazione professionale o in benefici economici modesti. Bommes (2004) ritiene che questa differenziazione non ha motivi etnici o razziali e la prova viene dal fatto che gli immigrati in possesso di qualifiche elevate richieste da mercato sono perfettamente inclusi nel sistema di welfare. Anche se, sostiene Bommel (2004), la probabilità per un migrante di essere escluso dal mercato del lavoro e, conseguentemente dai benefici del welfare che al lavoro sono legati, è molto più alta che per i cittadini tedeschi, perché gli stranieri sono mediamente in possesso di un capitale umano più basso e sono più facilmente vittime di discriminazione.

Vi è poi un altro dato che aiuta meglio a comprendere il processo di marginalizzazione e criminalizzazione dei migranti. Uno studio condotto da Pfeiffer, Kleimann e Windzio (2007) mostra come, sulla base dei dati forniti dal Governo tedesco, il numero di cittadini stranieri condannati dal 1993 al 2002 sia diminuito del 20,6%, mentre il numero dei detenuti stranieri sia aumentato del 70%, passando negli stessi anni da 7.526 a 12.865. Esisto altri studi (Ludwig-Mayerhofer e Niemann 1997, Delzer 2004) che mostrano la tendenza dei giudici tedeschi ad essere estremamente più severi con gli imputati stranieri rispetto a quelli tedeschi. L'aumento della popolazione detenuta in Germania è stata causata essenzialmente dall'aumento medio della durata delle sentenze e dalla maggiore frequenza con cui le sentenze consistono nella condanna alla detenzione e, come abbiamo visto, a farne maggiormente le spese sono cittadini tedeschi con bassi livelli di capitale umano e sociale e, in misura ancora maggiore, cittadini stranieri.

4. L'Europa mediterranea: i casi Spagna ed Italia

Le politiche sociali

I welfare dell'Europa meridionale riprendono gran parte delle caratteristiche del modello bismarckiano, anche se si caratterizzano per l'uso di meccanismi di controllo sociale informali ai quali è affidato il compito di gestire interamente o solo in parte alcuni rischi sociali. Le riforme degli anni '90 hanno avuto la medesima ratio di fondo di quelle intervenute negli altri paesi dell'area continentale/bismarckiana: contenimento della spesa sociale e introduzione dei means tested benefits. Ci soffermeremo, pertanto, in questo paragrafo brevemente solo sulle specificità che distinguono tali tendenze di riforma da quelle generali riscontrate nell'Europa continentale per poi soffermarci sulle specifiche tendenze in materia di politica penale.

E' stato, anzitutto, evidenziato che i paesi del welfare mediterraneo non hanno dato attuazione a politiche di riforma di ampio respiro (Taylor-Gooby 2005) e non hanno così affrontato con una adeguata programmazione il problema della sostenibilità dei costi del welfare causata dalla crisi demografica. Le risorse per l'assistenza sociale sono così destinate ad essere erose sempre di più dalla spesa pensionistica. Tale fenomeno sta allargando in misura sempre maggiore la frattura tra le vecchie generazioni, che godono tuttora di una protezione sociale diffusa, e le nuove generazioni che si trovano, invece, a dover gestire con pochi aiuti pubblici il rischio di permanenza su un mercato del lavoro sempre più insicuro.

Un altro elemento specifico di tale modello di welfare è rappresentato dal ruolo svolto dalla famiglia. Esping-Andersen (1990) definiva residuali i welfare dell'Europa continentale poiché, pur garantendo un protezione universale in alcun settori come quello sanitario e dell'educazione, non proteggevano completamente i propri cittadini da tutti i rischi sociali, come ad esempio quelli connessi alla permanenza sul mercato del lavoro. Tale residualità è caratteristica di tutti i welfare dell'Europa occidentale e meridionale, pertanto Esping-Andersen non distingue tra un modello continentale ed uno mediterraneo. Ma la caratteristica che rende specifica la storia dei welfare mediterranei è proprio il modo con cui essi regolano in maniera informale quella zona residuale che negli altri paesi europei è, secondo Esping-Andersen, lasciata scoperta. Tale regolazione informale riguarda due settori complementari: il mercato del lavoro e l'assistenza sociale. Quanto al primo va detto che nell'economia dei paesi mediterranei ha da sempre svolto un ruolo essenziale il lavoro nero e che tale fenomeno ha condizionato indirettamente anche la distribuzione dei benefici sociali di natura economico/compensativa. In Italia, ad esempio, nonostante l'accesso a molti benefici sia sempre stato legato al lavoro dipendente legale come nel modello bismarckiano, in realtà grazie a forme di clientelismo o alla collocazione dei lavoratori in una zona grigia tra lavoro regolare e sommerso, i sussidi economici sono sempre stati distribuiti molto oltre la cerchia dei lavoratori legali. La flessibilizzazione del mercato ha inciso in maniera profonda su questo aspetto. Ruggiero (1997) ha, ad esempio, sottolineato come grazie alla nuova normativa sui contratti di lavoro le grandi imprese, per risparmiare sui costi, subappaltano a piccole imprese che si servono di lavoro nero. La flessibilizzazione ha poi reso ancora più labile il confine tra economia legale ed illegale (Ruggiero, Taylor, South 1998), poiché i datori di lavoro, già abituati ad agire in un diffuso contesto di illegalità, possono ora usare nuove forme contrattuali atipiche che nascondono rapporti di lavoro dipendente, ma che vengono compensate con i sussidi a integrazione del reddito (si pensi alla renta minima in Spagna e l'indennità di disoccupazione in Italia) previsti per i contratti atipici.

Passando poi al secondo aspetto va, anzitutto, ricordato che è sempre stato determinante il ruolo svolto dalla famiglia nell'assicurare quella protezione, anche economica, ai soggetti più vulnerabili della popolazione. Moreno (2002) ha evidenziato che uno dei motivi che hanno garantito ai welfare mediterranei, Spagna ed Italia in particolare, di sopravvivere senza un programmazione di lungo periodo è stato il ruolo sussidiario svolto dalla solidarietà familiare. Quello che i governi avrebbero fatto sarebbe stato, dunque, di concentrare la gran parte delle risorse in sussidi alla famiglia, lasciando poi che fosse questa a farsi carico della gestione di alcuni dei rischi sociali. Il sempre maggior impiego delle donne nel mercato del lavoro ha, però, indebolito la rete di solidarietà assicurata dal modello familiare tradizionale. Nonostante ciò, i sistemi di welfare mediterraneo hanno continuato a concentrare le risorse sui benefici rivolti alle famiglie, senza potenziare quelli rivolti ai singoli. Si pensi al caso della indennità di disoccupazione la quale, essendo un beneficio a vantaggio del singolo lavoratore e non legato in alcun modo al reddito familiare, avrebbe dovuto aiutare a compensare la crisi del modello solidaristico familiare. I welfare mediterranei, però, sotto la pressione dell'UE, sono stati spinti a depotenziare tale misura e a privilegiare, invece, gli istituti di workfare.

Le politiche penali e d'immigrazione

Anche nei paesi dell'Europa mediterranea negli stessi anni in cui si è proceduto alla riforma del welfare e del mercato del lavoro descritte, si è registrato un aumento della popolazione detenuta (grafico 5).

Uno dei fattori che ha contribuito in maniera determinate all'aumento della popolazione detenuta è l'aumento della detenzione degli stranieri. Nel 2005 in Italia la popolazione detenuta straniera rappresentava il 33% del totale mentre in Spagna essa era il 31,2% (Consiglio d'Europa 2005). Nel corso degli anni '90 il peso della detenzione degli stranieri è diventato sempre più consistente, l'Italia, ad esempio è passata ad avere un percentuale di detenuti, sul totale della popolazione penitenziaria, del 15% all'attuale 37% (grafico 6). In Italia e Spagna gli stranieri sono iper-rappresentati nelle carceri, si pensi che in Italia nel 2004 gli stranieri regolarmente residenti rappresentavano il 3,4% contro una media di stranieri reclusi in carcere del 31,5 %, mentre in Spagna gli stranieri rappresentano il 6,6% della popolazione residente contro un media di stranieri in carcere del 30%. L'aumento della detenzione nel corso degli anni '90 è imputabile quasi esclusivamente all'aumento del numero dei detenuti stranieri, per dimostrarlo nel grafico 7, compariamo l'andamento della popolazione detenuta italiana, con l'andamento della popolazione detenuta al netto della presenza di stranieri. E' evidente che senza l'aumento dei detenuti stranieri la popolazione detenuta si sarebbe mantenuta sostanzialmente costante e non avrebbe avuto aumenti significativi.

Analogamente a quanto accaduto in Germania, anche nel caso Spagnolo e in quello italiano esistono dei legami tra l'iper-rappresentazione degli stranieri in carcere e la crisi del welfare. Abbiamo sottolineato la tendenza diffusa in Europa a sintetizzare l'esigenza di risolvere il problema dell'invecchiamento della popolazione attraverso l'integrazione di manodopera straniera e la necessità che questa pesi il minimo possibile sulle casse del welfare. Nel modello mediterraneo tale obiettivo non è raggiunto, come ad esempio in Germania, attraverso politiche selettive dell'immigrazione con le quali si assicura protezione sociale solo ad un ristretto numero di lavoratori stranieri qualificati, bensì attraverso una politica duale che si presenta come repressiva ma in realtà lascia gestire il fenomeno a meccanismi informali (Santoro 2007).

La Spagna si è data una prima legge sull'immigrazione nel 1985, Ley de Extranjería, (7) la quale prevedeva un normativa estremamente rigida che disciplinava l'immigrazione in termini emergenziali come fosse un fenomeno passeggero. La Spagna nell'adottare la legge aveva subito forti pressioni della Comunità Europea, cui doveva aderire l'anno successivo, che la considerava il confine estremo dell'Europa occidentale. La legge prevedeva, sulla falsa riga delle politiche che negli stessi anni andavano adottando anche i paesi tradizionalmente destinatari delle migrazioni, un sistema di regolarizzazione temporanea degli immigrati presenti per motivi di lavoro sul territorio e poneva, allo stesso tempo, degli ostacoli alla loro stabilizzazione sul territorio introducendo dei limiti alla possibilità di ricongiungimento familiare. La Legge rimase in vigore fino all'adozione nel 2000 di una nuova legge (8) approvata con un ampio consenso parlamentare, ma che ebbe vita brevissima visto che venne emendata già nel 2001 dal Partito Popolare. Le politiche in materia di immigrazione adottate in Spagna negli anni '90 si sono, dunque, caratterizzate per essere particolarmente repressive, si pensi che durante il governo del partito di centro conservatore PPE tra il 1996 ed il 2004 il sistema di quote prevedeva ogni anno l'ingresso di soli 30.000 stranieri, di fronte a flussi annui stimati negli stessi anni di 180.000 (Dolado e Vázquez 2007).

Tali politiche non hanno fatto che alimentare la presenza di immigrati irregolari che hanno continuato a lavorare nell'economia sommersa. L'eccessiva severità della legge è stata negli anni temperata con ben 7 provvedimenti governativi che, dal primo del 1986 sino all'ultimo approvato dal governo Zapatero nel 2005 (PRE/140/2005) che ha regolarizzato circa 500.000 stranieri, hanno saltuariamente sanato la posizione dei migranti irregolari. I provvedimenti di regolarizzazione non hanno fatto altro che conferire un titolo di permanenza sul territorio a quei cittadini stranieri già in possesso di un lavoro e di una casa.

La storia recente delle politiche in materia di immigrazione in Italia presenta notevoli somiglianze con quella spagnola. Nel 1986 è stata adottata la prima legge di regolarizzazione dei migranti irregolarmente presenti in Italia (l. 943/1986), mentre nel 1989 è stata adotta la prima legge che disciplinava in maniera organica la materia (139/1990) che regolarizzava oltre 200.000 immigrati. Nel 1998 è stata adottata un nuova legge che, analogamente a quanto accaduto in Spagna, continua a gestire il fenomeno immigrazione in termini emergenziali prevedendo, tra l'altro, una nuova regolarizzazione (l. 40/98) e un sistema di quote per regolare l'ingresso nel territorio italiano. La successive modifiche apportate nel 2002 dalla così detta legge Bossi-Fini, pur rendendo più severi i criteri per l'ingresso nel territorio e introducendo sanzioni penali per gli irregolari, non muta il sistema introdotto dalla legge del 1998, poiché continua a mantenere il sistema di gestione centralizzato e rigido delle quote d'ingresso.

Il sistema adottato in Italia e Spagna è apparentemente irrazionale perché prevede meccanismi d'ingresso nel territorio talmente improbabili e rigidi da finire nei fatti per alimentare l'immigrazione illegale (Santoro 2007). Il sistema, però, ha il vantaggio di fornire manodopera a basso costo alle asfittiche economie locali e di non pesare in alcun modo sulle casse del welfare. Il processo di integrazione dei lavoratori nel mercato non è affidato allo Stato, bensì a reti informali di gestione della manodopera clandestina che lo Stato legalizza a posteriori con il sistema delle regolarizzazioni. Questo sistema non fa altro che rendere ancor più contigui, di quanto già non lo siano nei paesi dell'Europa mediterranea, il mercato del lavoro regolare e quello nero, facilitando inoltre il passaggio dall'economia legale a quella criminale e vice-versa.

In tale sistema un ruolo essenziale nel mantenere ai margini della legalità gli stranieri è svolto dalle politiche penali (Santoro 2007). Sia nei provvedimenti di regolarizzazione adottati in Spagna (9), che in quelli adottati in Italia (10), infatti, sono contenute specifiche norme che impediscono la regolarizzazione dei migranti con precedenti penali. Le politiche penali assumono così il compito di offrire un criterio utile per selezionare i migranti regolarizzabili che possono, in tal modo avere un limitato accesso al welfare. Coerentemente con l'idea di concedere agli stranieri una cittadinanza sociale limitata esistono, infatti, varie limitazioni per l'accesso ai benefici sociali. Sia in Italia che in Spagna, ad esempio, non vengono concesse indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali. Ma, aldilà di specifiche previsioni di questo tipo, il criterio generale usato per limitare l'accesso degli stranieri ai benefici sociali è rappresentato dal fatto che solo il possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato (11) da diritto a praticamente tutti i diritti sociali previsti per i nativi. In Italia, ad esempio, la carta di soggiorno è condizione per l'ottenimento di vari benefici: l'assegno sociale, che è una prestazione di natura economica riservata agli over 65 con redditi bassi, la pensione di invalidità, che viene concessa agli inabili al lavoro, l'indennità di disoccupazione ordinaria e, infine, l'assegno di maternità, che viene concesso dallo Stato alle lavoratrici domestiche.

La selezione dell'utenza che può accedere in misura più o meno ampia al welfare, dipende dalla selettività combinata delle politiche penali e di quelle migratorie e può essere sintetizzata come di seguito. Le regole per l'ingresso nel territorio sono estremamente severe e tendono a produrre immigrazione clandestina ma, grazie al sistema delle quote d'ingresso o ai provvedimenti di sanatoria, il migrante può ottenere una regolarizzazione ex-post a condizione che: nel periodo di clandestinità non abbia subito condanne penali e si sia inserito, grazie al supporto di reti informali, nel mercato del lavoro. Questo tipo di regolarizzazione, però, non è sufficiente per un pieno accesso ai diritti sociali, poiché essa da diritto soltanto alla concessione di permessi di lavoro temporaneo che permettono l'accesso ai soli benefici da lavoro dipendente, mentre l'accesso al resto delle misure è subordinato al possesso di permessi a tempo indeterminato, la cui concessione è sfavorita dal meccanismi legali e burocratici che tendono, al contrario, a scoraggiare la stabilizzazione sul territorio.

Resta a questo punto un ultimo aspetto da approfondire ed è relativo all'iper-rappresentazione degli stranieri tra la popolazione detenuta. Nel paragrafo precedente abbiamo citato lo studio condotto da Pfeiffer, Kleimann e Windzio (2007), il quale mostra che la sproporzione tra condannati e presenti in carcere che si registra tra stranieri e tedeschi è conseguenza della tendenza dei giudici a infliggere condanne detentive più facilmente agli stranieri rispetto ai tedeschi. Proveremo a verificare se accade lo stesso in Italia, servendoci dei dati sulle condanne degli stranieri fornite dall'Istat e dei dati sulla presenza degli stranieri in carcere ottenuti dal Ministero della Giustizia italiano (tabella 9).

| stranieri condannati | presenti in carcere | |

|---|---|---|

| 1995 | 11,70% | 17,77% |

| 1996 | 13,20% | 19,65% |

| 1997 | 9,50% | 22,32% |

| 1998 | 13,20% | 25,04% |

| 1999 | 14,20% | 27,13% |

| 2000 | 19,10% | 29,31% |

| 2001 | 26,60% | 29,48% |

| 2002 | 17,20% | 30,16% |

| 2003 | 21,40% | 31,36% |

| 2004 | 26% | 31,78% |

| 2005 | 21,90% | 33,32% |

Le percentuali annue degli stranieri condannati in Italia sono elaborati sulla base delle statistiche giudiziare dell'Istat, mentre quelle dei presenti in carcere sulla base dei dati forniti dal Ministero della Giustizia italiano

Dal grafico 9 si evince che l'andamento della detenzione degli stranieri in carcere è indipendente dal numero di condanne inflitte. Il numero di condanne inflitte è, infatti, aumentato nel corso degli anni '90, ma si è poi stabilizzato su una media del 22%, mentre la presenza di stranieri in carcere ha continuato a crescere. Gli stranieri hanno, dunque, molta più probabilità di finire in carcere, rispetto agli italiani, a seguito di una condanna penale. Questo dato ha un doppio significato. Anzitutto esso conferma il fatto che vi è una relativa indipendenza tra il numero dei reati e delle relative condanne inflitte ed il tasso di detenzione. In secondo luogo conferma che per gli stranieri si privilegiano forme di controllo repressive che finiscono, a causa delle regole che vietano la regolarizzazione degli stranieri con precedenti penali, per espellerli in maniera permanente dal sistema di sicurezza sociale.

| % stranieri residenti | % stranieri reclusi | over-representation | |

|---|---|---|---|

| Malta 2004 | 2,8 | 38,5 | 13,75 |

| Italy 2004 | 3,4 | 31,5 | 9,26 |

| Netherlands 2004 | 4,3 | 27,2 | 6,33 |

| Slovenia 2004 | 2,3 | 13,2 | 5,74 |

| Portugal 2003p | 2,3 | 12 | 5,22 |

| Greece 2004e | 8,1 | 41,6 | 5,14 |

| Belgium 2004 | 8,3 | 41,2 | 4,96 |

| Czech Republic 2004 | 1,9 | 8,7 | 4,58 |

| Cyprus 2002c | 9,4 | 42,9 | 4,56 |

| Spain 2004 | 6,6 | 30 | 4,55 |

| Finland 2004 | 2 | 7,7 | 3,85 |

| Slovakia 2004 | 0,6 | 2,2 | 3,67 |

| Denmark 2004 | 5 | 18,2 | 3,64 |

| Austria 2004 | 9,4 | 30,1 | 3,20 |

| Germany 2004 | 8,9 | 28,2 | 3,17 |

| Hungary 2004 | 1,3 | 3,9 | 3,00 |

| France 2006* | 8 | 19,8 | 2,48 |

| Luxembourg 2004 | 38,6 | 74,6 | 1,93 |

| Sweden 2004 | 12,5 | 19,9 | 1,59 |

| Lithuania 2001c | 1 | 1,4 | 1,40 |

| Poland 2002c | 1,8 | 1,6 | 0,89 |

| Estonia 2000c | 20 | 3,1 | 0,16 |

| Latvia 2004 | 22,2 | 0,5 | 0,02 |

La percentuale degli stranieri residenti è calcolata in proporzione al totale della popolazione residente in ciascun Stato (EUROSTAT 2006), la percentuale degli stranieri reclusi è calcolata in proporzione al totale della popolazione detenuta in ciascun Stato (Consiglio d'Europa 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

*I dati della popolazione straniera residente in Francia sono forniti dall'istituto francese di statistica, INSEE.

Nella tabella 10 abbiamo, infine, ordinato in ordine crescente gli Stati europei, sulla base di un indice di over-representation degli stranieri presenti in carcere, che è dato dal rapporto tra la percentuale degli stranieri reclusi in ciascun paese e la percentuale di stranieri residenti sul territorio. L'Italia è ai vertici di questa classifica, gli stranieri presenti in carcere sono in proporzione 9 volte di più rispetto a quelli residenti sul territorio.

5. Gli Stati post-comunisti baltici: il caso Lettonia

Gli stati UE che hanno il tasso di detenzione più alto sono le repubbliche ex-comuniste distaccatesi dall'URSS: Estonia, Lettonia e Lituania. Useremo come case-study la Lettonia, uno degli Stati europei con il più alto tasso di detenzione, una percentuale di PIL destinata alla spesa sociale inferiore alla metà della media europea ed un indice di distribuzione dei redditi tra i più iniqui, secondo solo al Portogallo.

Il tasso dei detenzione nelle ex-repubbliche sovietiche aveva iniziato ad aumentare già dal 1987 (Christie 1997), anche se a dire il vero risulta molto difficile e problematico fare un raffronto tra il tasso di detenzione prima e dopo il crollo dell'URSS. I dati statistici venivano, infatti, tenuti segreti e resi pubblici in rare occasioni, spesso manipolati a fini propagandistici (Tolt 2002). Si stima comunque che il tasso di detenzione dell'URSS nel 1989 fosse di circa 488, comprensivo del numero degli esiliati e dei detenuti nei campi di lavoro (Tolt 2002), quasi la metà di quello attuale che si stima essere sugli 889 (Walmsley 2005).

Le politiche sociali

Nel caso specifico della Lettonia, è interessante notare che l'aumento della popolazione detenuta, verificatosi a partire dal 1991 con l'indipendenza dall'URSS, è coinciso con l'adozione di politiche di liberalizzazione del mercato e con le riforme del sistema di sicurezza sociale. Dopo l'indipendenza dall'URSS la Lettonia si trovò a dover affrontare una grave instabilità finanziaria, la crisi del maggior settore produttivo, quello manifatturiero, e un declino rapidissimo del PIL. Le ricette con cui si tentò di risolvere la crisi furono suggerite dalle organizzazioni finanziarie internazionali e consistettero in primo luogo nell'adozione di politiche di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi e, in secondo luogo, nella riduzione della spesa pubblica e nello smantellamento del sistema di sicurezza sociale sovietico. Prima dell'indipendenza dall'URSS, lo stato sociale era caratterizzato dalla garanzia a tutti gli individui di un lavoro, seppure con livelli di reddito molto bassi ma distribuiti orizzontalmente su tutta la popolazione, dall'elargizione di sussidi economici destinati alle famiglie e da un'assicurazione sociale legata al lavoro svolto. In Lettonia, la prima riforma del sistema sociale venne compiuta nel 1991 e consistette in un decentramento delle istituzioni di assistenza sociale e nel forte ridimensionamento della vocazione universalista tipica del modello di integrazione sociale sovietico, in favore dell'adozione di un modello di welfare leggero che, pur continuando a basarsi sul sistema dei sussidi economici, li concede in maniera molto più selettiva. Lo Stato, nell'attuale sistema, copre solo una parte del budget necessario a garantire l'elargizione dei benefici sociali, la restante parte dovrebbe essere coperta dalle municipalità locali, che non hanno però fondi sufficienti per garantirla (Gassmann e Neubourg 2000). Questo modello di organizzazione dello stato sociale non conosce equivalenti in altri paesi Europei e non rientra in nessuno dei quattro modelli di stato sociale che abbiamo individuato nel primo capitolo. Nell'Europa continentale l'elargizione dei benefici finalizzati a soddisfare i bisogni primari è, infatti, centralizzata o, anche nei casi in cui la distribuzione è affidata ad agenzie locali, è sempre assicurata la copertura finanziaria dallo Stato. Il modello di welfare lettone nato con la riforma del 1991 si avvicina, invece, a quello statunitense, nel quale sono gli Stati a dover integrare il budget federale, anche se è evidente che le municipalità di un piccolo stato come quello lettone non dispongono delle risorse finanziarie di cui sono dotati gli stati degli USA.

Lo stesso anno in cui il Parlamento formalizzava la sua richiesta di adesione all'Unione Europea veniva varata la seconda riforma del sistema di welfare, il 16 ottobre 1995, con cui si delineava il nuovo sistema di sicurezza sociale. Il sistema è basato sullo schema contributivo/assicurativo per quanto riguarda le pensioni e la sanità, poiché l'assistenza è garantita solo ai soggetti che contribuiscono finanziariamente al sostentamento del welfare e i benefici economici vengono concessi in proporzione ai contributi versati (Raievska 2005). Il welfare lettone è dunque assimilabile al modello anglosassone, poiché nei modelli europei continentali i benefici economici sono di solito legati, direttamente o indirettamente, anche ad un reddito minimo di sussistenza. Il governo lettone si è ispirato nell'adozione di queste riforme a ricette neo-liberali con le quali si voleva rifiutare categoricamente ogni accostamento al modello sociale europeo continentale, bollato come eccessivamente paternalista ed assistenzialista. Non è un caso che subito dopo l'indipendenza dall'URSS venne anche abrogato il Ministero della sanità, reintrodotto solo nel 2002, e tagliati drasticamente i fondi per la sanità pubblica (Raievska 2005)

Per completare la descrizione del nuovo sistema di sicurezza sociale va ricordato che oltre alle misure legate ai contributi versati, esistono anche benefici economici a sostegno dei cittadini che non producono reddito e che pertanto non contribuiscono al gettito fiscale pubblico. La gran parte di questi benefici non sono concessi agli individui, ma alle famiglie sotto forma di sussidi economici (Gassmann e Neubourg 2000). E' previsto anche un sussidio di disoccupazione, per i disoccupati da oltre 5 anni, cui sono destinate le briciole del misero budget destinato alla spesa sociale (Gassmann e Neubourg 2000). Il problema maggiore di questo sistema è costituito dal fatto che tali benefici, non rientrando nello schema contributivo, vengono coperti solo in minima parte dal budget statale dovendo, invece, essere finanziati dalle povere casse delle municipalità. Questa regola ha finito per esasperare le già gravi differenze regionali, poiché a disporre delle maggiori risorse economiche per la spesa sociale sono le municipalità delle regioni più ricche a svantaggio di quelle povere. Il fenomeno dell'iniqua distribuzione geografica della ricchezza, praticamente sconosciuto nel periodo sovietico, nasce con l'introduzione di un'economia basata sul libero mercato che ha favorito la nascita di pochi poli industriali e finanziari ed accelerato il declino demografico e produttivo delle zone rurali (Raievska 2005). Secondo i dati forniti dall'European foundation for the improvement of the living and working conditions, infatti, l'indice di GINI è aumentato di ben 10 punti negli ultimi 10 anni, segno di un progressivo impoverimento delle classi più povere in favore di quelle più ricche, senza che tale impoverimento sia stato compensato da un aumento della spesa sociale che, al contrario, ha continuato a diminuire (grafico 10). Il livello di povertà in Lettonia è tra i più alti d'Europa: l'80% della popolazione vive al di sotto della soglia minima europea di povertà (Micklewright e Stewart, 2007).

* L'andamento dell'indice di Gini è stato elaborato con i dati dell'European foundation for the improvement of the living and working conditions.

** Quello della percentuale del PIL destinata alla spesa sociale con i dati dell'Eurostat (2007), mentre l'andamento del tasso di detenzione è stato elaborato a partire dai dati di Walmsley (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) ed è qui visualizzato come numero di detenuti X 10.000 abitanti.

Il welfare lettone si configura dunque come estremamente arretrato rispetto a quelli europei. D'altra parte esso è stato creato guardando più all'esperienza anglosassone che non a quella europeo-continentale e le ragioni di questa scelta sono molteplici. Anzitutto essa si spiega con il fatto che l'elite politica lettone ha puntato sin dall'inizio alla crescita economica a discapito delle politiche sociali pubbliche, non curandosi in alcun modo di adottare politiche inclusive di quegli strati di popolazione meno preparati ad affrontare i mutamenti economici in atto. Ma non bisogna sottovalutare la volontà, all'indomani dall'indipendenza dalla Russia, di elaborare un nuovo sistema sociale che fosse diametralmente opposto a quello della tradizione sovietica, di qui la scelta di non assimilarsi alla tradizione social-democratica europea che in una certa misura avrebbe portato, invece, ad una continuità con il passato. Va, infine, detto che all'inizio degli anni '90 il welfare europeo continentale non era certo considerato un modello di successo, anzi esso, con il suo tasso di disoccupazione medio più alto dal dopoguerra, si trovava all'apice della propria crisi. Erano gli anni che precedevano immediatamente l'adozione di documenti quali i libro bianco sulla competitività (Commissione Europea 1993) e quello sulle nuove politiche sociali europee (Commissione Europea 1994) con i quali, come abbiamo visto nel primo capitolo, si teorizzava una riforma in senso neo-liberale dei welfare state europei. Non deve dunque sorprendere che lo sguardo della Lettonia fosse più proteso verso l'altra sponda dell'Atlantico che non verso la vecchia Europa.

Con l'entrata nell'Unione Europea è facile prevedere, però, una ricalibratura del welfare lettone ed un suo avvicinamento al modello sociale europeo. Le pressioni dell'Unione Europea non si faranno, però, sentire sul versante dei meccanismi redistributivi della ricchezza o su quello dell'allargamento della fascia di popolazione coperta dalla sicurezza sociale, questioni sulle quali le capacità di condizionamento dell'UE sono minime, quanto invece sui meccanismi del welfare lettone che presiedono alla concessione dei benefici economici che fuoriescono dallo schema contributivo. Come abbiamo visto nel primo capitolo la tendenza più diffusa nell'Unione Europea è quella di subordinare la concessione dei benefici economici di disoccupazione al fatto che i beneficiari si mostrino attivi nel mercato del lavoro. Nessuna delle misure previste nell'attuale sistema di sicurezza sociale lettone, però, contiene incentivi al lavoro: si tratta di misure assistenziali che non hanno la funzione di favorire l'inclusione sociale delle classi più disagiate quanto piuttosto quella di compensare in misura minima l'iniqua distribuzione dei redditi. Se si inserissero gli incentivi al lavoro comuni nel modello sociale europeo, il welfare lettore diverrebbe ancor più selettivo e, in un contesto sociale di estrema povertà ed in cui le possibilità concrete di inserimento lavorativo sono tra le più basse in Europa, si rischierebbe di tagliare fuori la gran parte degli attuali utenti.

Le politiche penali

A fronte dell'affermarsi di un modello di welfare leggero, selettivo ed assistenzialista allo stesso tempo, all'interno delle politiche di governo della marginalità sociale si sono ricavate un ruolo sempre più rilevante quelle penali ed, in particolare, quelle di lotta alla droga. Abbiamo già detto all'inizio del paragrafo che l'aumento costante, partire dal 1991, del tasso di detenzione è stato contemporaneo alle riforme che nel giro di 5 anni hanno portato allo smantellamento del sistema si sicurezza sociale. Resta ora da dire che un notevole contributo all'inasprimento delle sanzioni e alla crescita della popolazione detenuta è stato dato dalle leggi in materia di stupefacenti adottate dal governo Lettone.