Capitolo 2

Politiche penali, politiche sociali e mercato del lavoro negli USA

1. Introduzione

L'idea che le politiche penali e quelle sociali siano connesse è ampiamente discussa e radicata in sociologia. Rusche e Kircheimer (1939) sono stati tra i primi ad analizzare in maniera esplicita il rapporto tra le modalità reali della punizione ed il sistema economico e sociale. L'importanza dello studio compiuto dai due studiosi della Scuola di Francoforte consistette nel superamento di una concezione criminologica che considerava le politiche economiche e sociali come semplici variabili in grado di condizionare e di spiegare il comportamento criminale, in favore di una concezione storico-materialista che le utilizza, invece, come chiavi di lettura per la comprensione dell'evoluzione dei sistemi punitivi (Taylor 1998). La punizione non è una semplice risposta ai fenomeni criminali, ma è essa stessa un fenomeno sociale specifico che va soggetto al condizionamento di variabili sociali presenti in periodi storici determinati. Secondo Rusche e Kircheimer le modalità punitive sarebbero legate alla modalità di organizzazione delle produzione e al funzionamento del mercato del lavoro. Nei periodi precedenti la rivoluzione industriale, essendovi sovrabbondanza di manodopera, la vita umana aveva poca utilità economica e, di conseguenza, la punizione consisteva in punizioni corporali e spesso nella pena di morte. In epoca industriale, invece, la situazione del mercato del lavoro era ben diversa, perché la domanda di manodopera superava l'offerta e, di conseguenza, le istituzioni penali sono state riformate ponendo al centro del sistema punitivo il penitenziario che aveva, infatti, lo scopo di preservare l'utilità del corpo dei condannati (Foucault 1976). Esisterebbe dunque un «relazione regressiva» (Garland 1990: p. 94) tra il mercato del lavoro e le istituzioni penali che, secondo Rusche e Kircheimer, sarebbe confermata dal fatto che, in epoca moderna, a fronte di situazioni di eccesso di manodopera le condizioni di detenzione vengono mantenute ad un livello basso al fine di creare un deterrente nei confronti delle classi povere le quali, pur di non subire le asprezze della vita carceraria, accettano di subire l'instabilità del mercato del lavoro e le pessime condizioni cui sono costrette a vendere la propria forza lavoro. Rusche e Kircheimer, dunque analizzano le istituzioni penali in correlazione alle altre istituzioni sociali non-penali e le considerano strumenti di una più ampia strategia di controllo della povertà (Garland 1990).

Uno dei primi studi che affronta in maniera specifica il rapporto tra politiche penali e sociali è costituito da Punishment and welfare (1985), in cui David Garland evidenzia il fatto che le riforme delle politiche sociali e di quelle penali intervenute in Gran Bretagna tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, rappresentavano due differenti aspetti della medesima strategia di controllo della marginalità sociale. Nel corso del XX secolo in Inghilterra si sono affermate parallelamente due tendenze, la prima era rappresentata dall'idea che le politiche sociali, attraverso interventi volti ad integrare la marginalità sociale, servissero ad arginare l'insicurezza prodotta del mercato del lavoro, mentre la seconda consisteva, invece, nel considerare le politiche penali come uno strumento di riabilitazione. Secondo Garland si tratterebbe di due aspetti diversi dello stesso processo di superamento dell'individualismo vittoriano il quale, al contrario, affermava il primato del libero mercato e la necessità che i cittadini si facessero carico dei rischi connessi alla competitività dell'economia capitalista.

Sono due gli aspetti sotto cui un regime di welfare tende a condizionare le politiche punitive. Anzitutto, sul piano dei principi che ne guidano il funzionamento, le politiche penali in un regime di welfare tendono a fare proprio il «principio di inclusione» (Luhman 1983) e a considerare la repressione una estrema ratio, in secondo luogo esse tendono a mutuare dal welfare programmi definiti di «penal welfare» (Garland 1985) finalizzati alla riabilitazione e al reinserimento sociale. Nel corso del capitolo ci occuperemo del primo aspetto e analizzeremo il rapporto tra le evoluzioni più recenti del welfare, che lo hanno reso meno universalista e più selettivo, e le nuove dinamiche delle politiche penali.

2. Spesa sociale e tasso di detenzione

Recentemente sono stati compiuti alcuni studi che hanno ad oggetto l'analisi del rapporto tra spesa sociale e tasso di detenzione. Due di questi particolare, quello di Beckett e Western (2001) relativo agli USA e quello di Dwones e Hansen (2006) relativo all'Europa, ipotizzano che la diminuzione del budget destinato al welfare si sia accompagnata ad un inasprimento delle politiche penali testimoniato dall'aumento del tasso di detenzione. In entrambi gli studi le politiche penali e quelle sociali sono considerate come due diverse risposte alla marginalità sociale. Le politiche penali sono mezzi per escludere attraverso la detenzione in carcere i gruppi marginali, mentre quelle sociali rappresentano uno strumento di inclusione. In entrambi gli studi si sostiene, poi, che i regimi di welfare forte tendono a privilegiare le politiche sociali e ad avere tassi di detenzione più bassi, al contrario dei regimi con un welfare debole tendono a criminalizzare la povertà. Prendendo le mosse dalla ricerca di Beckett e Western, verificheremo in questo paragrafo l'attendibilità di tale ipotesi e analizzeremo in maniera critica il modello esplicativo utilizzato dai due studiosi statunitensi, mentre nel paragrafo successivo ne testeremo l'applicabilità alla realtà europea.

Secondo Beckett e Western la conferma che le politiche penali e quelle sociali siano due aspetti diversi di un'unica politica di governo della marginalità sociale, viene dall'analisi della convergenza strategica tra le politiche di riforma del sistema criminale e di quello sociale che hanno investito gli USA a partire dall'inizio degli anni '80 del XX secolo. Il tasso di detenzione, che tra il 1980 ed il 2000 ha conosciuto un incremento del 300%, e la contemporanea approvazione di riforme che hanno tagliato i programmi di assistenza sociale non sarebbero, infatti, una mera coincidenza ma due aspetti delle medesima governance. Rifacendosi alla tradizionale classificazione delle famiglie di welfare state elaborata da Esping-Anderson (1990), gli autori ipotizzano che gli Stati americani con regimi di welfare neo-liberali tendono a governare la marginalità facendo un maggior uso della detenzione, mentre quelli accostabili a regimi social-democratici tendono a punire di meno e ad investire di più in programmi sociali.

Beckett e Western analizzano il rapporto tra spesa sociale e tasso di detenzione in 32 Stati degli USA, a partite dagli anni '70 sino alle fine degli anni '90 del XX secolo, con l'obiettivo di mostrare che l'andamento del tasso di detenzione è inversamente proporzionale alla crescita della spese sociale. La variabile dipendente è rappresentata, dunque, dal tasso di detenzione (numero di detenuti per 100.000 abitanti) che è calcolato sulla base dei soli detenuti nelle prigioni statali, mentre viene escluso, invece, il numero dei detenuti delle prigioni federali ed in quelle locali perché l'analisi si limita alla relazione tra le due variabili all'interno dei singoli Stati. La variabile indipendente è invece rappresentata dalla generosità dei welfare statali che è calcolata dalla somma di quanto ogni stato spende per i principali programmi di welfare (Aid Familis with dependent children, Supplemental Security Incombe, unemployment insurance, education, food stamps, Medicaid) diviso per il numero dei percipienti. Prima analizzare i risultati della ricerca, si rendono necessarie alcune considerazioni sul metodo scelto per la determinazione delle variabili. Anzitutto, è criticabile il fatto che il tasso di detenzione sia calcolato solo a livello statale, dal momento che la variabile spesa sociale è, invece, determinata considerando programmi sociali finanziati anche grazie al budget federale. E' il caso ad esempio AFDC (Aid to Families with Dependent Children Program) che è stato abrogato nel 1996 dal Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) e sostituito con il Temporary Assistance for Needy Family (TANF). Mentre l'AFDC garantiva un'assistenza sociale federale a tutte le famiglie in possesso dei requisiti, il TANF, invece, garantisce un numero chiuso di assegni familiari concessi dal governo federale agli Stati, ai quali spetta il compito di distribuirli ai cittadini in possesso dei requisiti. Nel caso in cui il numero di assegni non sia sufficiente, gli Stati dovranno integrare il budget previsto. Ne consegue che gli orientamenti di politica sociale che contribuiscono a definire un regime come neo-liberal o d'ispirazione social-democratica sono condizionati anche dalla variabile costituita dall'ammontare del budget federale destinato alla spesa sociale, variabile Beckett e Western non prendono in considerazione tralasciando così di soppesare il ruolo svolto dal governo federale nel determinare le scelte politiche degli Stati.

Passando all'analisi dei risultati della ricerca, il primo dato rilevante i due autori lo ricavano dalla comparazione delle due variabili in 32 stati per l'anno 1995 dalla quale emerge che gli Stati che hanno il tasso di detenzione più alto (Texas, Louisiana, Oklahoma, South Carolina, Nevada, Arizona, California, Georgia, Michigan Delaware, con un tasso medio di 539) sono quelli che investono di meno in programmi sociali, mentre quelli con un tasso più basso (North Dakota, Minnesota, Maine, Vermont, West Virginia, New Hampshire, Nebraska, Utah, Rhode Island, Washington, con un tasso medio di 170) sono quelli che hanno una spesa sociale più elevata. La parte più interessante della ricerca è, però, quella successiva, nella quale gli autori integrano l'analisi inserendo nel modello altre variabili: la percentuale di minoranze etniche (quella nera ed ispanica in particolare), il tasso di povertà, quello di disoccupazione e la presenza o meno di governi repubblicani. Dalla comparazione di tali variabili Beckett e Western deducono che esiste una relazione significativa con il tasso di detenzione: gli Stati poveri con un tasso di povertà e di disoccupazione alto, con una alta presenza di minoranze etniche e che hanno un Governo repubblicano tendono, infatti, ad imprigionare di più.

L'analisi di questi primi dati sembra così confermare l'ipotesi iniziale sul rapporto tra detenzione e spesa sociale, ma Beckett e Western ammettono, però, che se si passa ad analizzare l'andamento delle variabili nel tempo il risultato cambia. Le variazioni del tasso di detenzione conseguenti a quelle della spesa sociale sono pressoché insignificanti tanto da poter essere considerate ininfluenti sino a metà degli anni '90. Per tutto il periodo precedente, ammettono gli autori, risulta molto difficile dimostrare una relazione significativa. David Greenberg (2001) sostiene che la ricerca di Beckett e Western non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una relazione tra il livello di spesa sociale ed il tasso di detenzione, perlomeno fino al 1996 incluso. Se si passa ad analizzare, infatti, alcuni singoli casi si può affermare non solo che fino al 1997 non c'è traccia di una relazione significativa tra le due variabili, ma si può andare oltre sostenendo che esse sono completamente indipendenti. E' il caso ad esempio della California che tra il 1981 ed il 1997 ha avuto una crescita del tasso di detenzione di 4.17 punti e ha allo stesso tempo incrementato i pagamenti mensili di AFDC di ben 17 punti percentuale (Greenberg 2001). Stando alla teoria di Beckett e Western, invece, si sarebbe dovuto verificare esattamente il contrario. Greenberg sostiene, inoltre, che un'ulteriore limite della ricerca è costituito dal fatto che in essa si assume che le politiche penali siano determinate autonomamente da ogni Stato, cosa che nella realtà non accade. Ma la critica più radicale che egli muove non è tanto sui risultati della ricerca, Greenberg non discute il fatto che le politiche penali e quelle sociali siano intimamente legate, quanto sul fatto essa confonde la quantità di danaro investito per attuare una certa politica con sue le cause putative. In altre parole, l'analisi statistica quantitativa evidenzia solo delle relazioni tra alcune variabili macro sociali, ma non è spiega i processi decisionali che le regolano:

«statistical research can establish connections between a state's demographic, socio-economic and political characteristics and policy outcomes, but we cannot be confident about the process at work unless we study the actual policy making process» (Greenberg 2001: p. 84).

L'analisi di Beckett e Western può essere discussa sia dal punto di vista metodologico che della validità empirica dei risultati. Resta però il fatto che a partire dal 1997 ad oggi l'andamento della spesa sociale sembra avere una relazione significativa con il tasso di detenzione, fatto che lo stesso Greenberg, pur muovendo numerose critiche, non mette in discussione. Resta dunque da spiegare il motivo per cui l'evidenza statistica che conferma l'ipotesi iniziale dell'analisi si verifichi solo a partire dal 1997, nonostante gli anni '80 siano comunemente rappresentati come gli anni delle riforme liberali del welfare statunitense.

La nostra ipotesi è che nel corso degli anni '80 e fino alla seconda metà dei '90 le politiche penali e quelle sociali negli USA si sono ispirate alla medesima ideologia neo-liberale, ma senza alcuna connessione formale. Esse si sono mosse a nella medesima direzione, guidate dal medesimo political mind-set, ma con una significativa autonomia reciproca che spiega le contraddizioni appena rilevate.

L'aumento del tasso di detenzione è stato, infatti, causato da due differenti fenomeni: da una parte dalle riforme del sistema criminale statunitense ispirate al modello retributivista del just desert (Von Hirsh 1993, Ashworth 1995), che hanno avuto come conseguenza diretta l'inasprimento della severità delle pene, dall'altra da politiche penali meramente repressive ispirate alla tolleranza zero (Wacquant 2000) che hanno progressivamente allargato le maglie del sistema penale. Per quanto riguarda il primo aspetto, basti qui menzionare alcuni dei principali provvedimenti adottati sia a livello federale che statale: le leggi basate sul modello del three strikes and you're out, consistente nell'inasprimento della condanna inflitta per il terzo reato commesso da un recidivo; le minimum mandatory sentences, che consistono nell'obbligo del giudice di non poter scendere al di sotto una pena minima prevista per legge a seguito del bilanciamento delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti; il determinate sentencing che limita la concedibilità di misure come good times o earned-times credit (misure accostabili alla liberazione anticipata); le sentencing guidelines che diminuiscono la discrezionalità dei giudici nel determinare la quantità di pena da infliggere; infine, l'applicazione sempre più diffusa di varie misure, riconducibili allo slogan truth on sentencing (equivalente a "certezza della pena"), volte ad impedire un qualsivoglia sconto di pena o l'accesso a misure come il parole.

Andando poi al secondo aspetto, va subito detto che l'adozione ripetuta di politiche penali meramente repressive ispirate al modello della tolleranza zero (Wacquant 2000) ha determinato un ampliamento della selettività dei sistemi penali che ha causato un aumento del numero dei soggetti potenzialmente soggetti a forme di controllo penale. L'esempio forse più eclatante è costituito dalla war on drugs che nel corso degli anni Ottanta del XX secolo ha portato ad un aumento vertiginoso del numero degli arresti per droga: si è passati dai circa 600.000 arresti annui del 1980 ai quasi 1.500.000 della metà degli anni Novanta. Va aggiunto poi che il fenomeno che ha maggiormente caratterizzato la storia recente del sistema penale americano è il ritorno della prigione al centro di sistema punitivo: la carcerazione viene applicata in maniera indistinta ai più svariati illeciti, a prescindere dalla gravità e senza alcune distinzione tra tipologie di reati. Secondo alcuni autori (Wacquant 2000, De Giorgi 2000) l'allargamento delle maglie del sistema penale ha riguardato in particolare i reati meno gravi. Wacquant (2004) mostra come l'indice di punitività, che calcola come rapporto tra il numero degli individui condannati e il numero dei reati commessi, dei reati meno gravi si aumentato del 505% dal 1975 al 1999, mentre quello dei reati violenti sia aumentato del 373%. Il combinato dell'aumento dell'uso del carcere e l'inasprimento generalizzato delle pene ha portato ad una crescita senza pari del tasso di detenzione, che è passato da 100, nel 1975, a oltre 700 nel 2004.

L'analisi della relazione statistica tra la variabile indipendente costituita dalle inasprimento politiche penali repressive e la variabile dipendente costituita dal tasso di detenzione, contribuisce a spiegare la nuova selettività del sistema penale, ma non ci si può limitare al dato meramente quantitativo. L'esistenza di una relazione tra le due variabili, infatti, ci mostra soltanto il fatto che negli USA a partire dal 1975 si è usato sempre di più il carcere, ma non è sufficiente a spiegare la selettività del sistema penale. Per questo motivo, proviamo ad analizzare gli strati ed i gruppi sociali di appartenenza dei detenuti nelle carceri statunitensi: il dato che balza agli occhi è che la gran parte di essi appartengono a minoranze etniche, in particolare quella nera ed ispanica, e che provengono dalle aree urbane più povere del paese. Si pensi che a partire dal 1975 sino alla prima metà degli anni '90, il numero dei neri reclusi in carcere è aumentato in misura di gran lunga superiore rispetto a quella dei bianchi, fino al punto che nel 1995 i neri costituivano il 53% dei detenuti (Bureau of Justice Statistics 1996), nonostante rappresentassero appena il 12% della popolazione nazionale. Le maggiori conseguenze dell'incarcerazione di massa, che ricordiamo nel 1995 aveva portato la popolazione penitenziaria a 1.126.293 (Bureau of Justice Statistics1996), sono state subite dai neri con basso reddito abitanti nelle aree urbane più degradate (Mauer 1999).

L'ipotesi che intendiamo a questo punto discutere è costituita dall'idea che nel corso degli anni 80 e fino alla prima metà dei '90 del XX secolo, il sistema penale statunitense ha punito maggiormente proprio quelle classi di individui che, negli stessi anni, le nuove politiche sociali andavano mettendo al di fuori del sistema di protezione sociale. Tale coincidenza non ha comportato la necessaria corrispondenza, che l'articolo di Beckett e Western intende dimostrare, tra politiche di tagli alla spesa sociale ed aumento della detenzione. Le riforme al welfare adottate nel corso del ventennio considerato, infatti, non si sono basate solo su politiche di tagli alla spesa, quanto e soprattutto sull'introduzione di nuovi criteri di accesso ai benefici sociali che hanno portato all'adozione di un nuovo e più selettivo modello di inclusione sociale.

Non entreremo qui nel dettaglio delle riforme che hanno investito il welfare nel corso degli anni '80, ci limiteremo a delineare brevemente le principali caratteristiche del modello di integrazione sociale che ne è risultato. Gli anni '80 sono stati caratterizzati dal progressivo affermarsi del paradigma neo-liberale che ha ispirato una serie di riforme volte a favorire la transizione al post-fordismo. L'amministrazione Reagan, in particolare, ha adottato una serie di misure volte a ridurre l'intervento dello Stato nell'economia, a deregolamentare il mercato del lavoro e a tagliare alcuni dei principali programmi del welfare. Alla base di tali riforme era stato posto formalmente il principio liberale dell'autonomia individuale che si concretizzava in un sistema in cui l'individuo si sarebbe dovuto fare carico del rischio della permanenza sul mercato e che lo Stato sarebbe dovuto intervenire solo in situazioni eccezionali. Va detto che le riforme adottate non sono state, però, del tutto coerenti con questa idea, dal momento che esse non riguardarono tutte le classi sociali ma furono particolarmente severe solo con quelle più povere. L'argomento principale utilizzato per giustificare tale disparità nei tagli al welfare fu, infatti, che i benefici sociali avevano creato un meccanismo di dipendenza nei confronti di una underclass (1), composta prevalentemente dai neri poveri abitanti nelle aree urbane del paese, ridotta così all'ozio e adagiata su sicurezze che non erano state conquistate con il lavoro ma semplicemente concesse da governi eccessivamente generosi. I tagli di conseguenza furono estremamente severi nei confronti dei programmi destinati alle classi più povere perché considerate più dipendenti, mentre furono decisamente meno aggressivi nei confronti dei programmi di cui beneficiavano i misura maggiore gli appartenenti alla middle-class (Pierson, 1994). La riforma del Welfare state si è di conseguenza ispirata al principio che non tutti i poveri sono meritevoli dell'aiuto pubblico. I riformatori degli anni Ottanta hanno messo l'accento sull'idea che esistono due categorie di poveri. La prima è composta da coloro che si trovano temporaneamente in una situazione di disagio economico, causata dalla fisiologica instabilità del mercato del lavoro, e che necessitano dell'aiuto temporaneo dello Stato per potersi reinserire. La seconda è invece composta da quei poveri che si trovano in una situazione di disagio per loro responsabilità, in quanto si sono adagiati su una cultura basata sull'assistenzialismo e non hanno profuso un impegno sufficiente per inserirsi nel mercato del lavoro (Caputo, 2007).

Nel corso degli anni 80 e fino a metà degli anni '90, dunque, le politiche sociali hanno progressivamente escluso dai programmi di protezione sociale quella stessa underclass che contemporaneamente subiva le maggiori conseguenze delle nuove politiche penali repressive, determinando una convergenza che ha finito per porre ai margini della società americana interi strati di popolazione composti prevalentemente da minoranze etniche e da giovani (Garland 2001). Ma, ci preme a questo punto sottolineare che è solo dal 1996 che tale convergenza strategica si è saldata anche formalmente, grazie all'adozione di una serie di provvedimenti, i denial of social benefits to drug offenders, che hanno sancito l'automatica esclusione dei condannati per reati di droga dai programmi di protezione sociale. In tale fatto risiede, in parte, la spiegazione alla contraddizione emersa dall'analisi statistica di Beckett e Western dalla quale emerge che solo dal 1997 esiste una significativa relazione tra l'andamento del tasso di detenzione e la spesa sociale. La dipendenza tra le due variabili dopo il 1997 non è dovuta solo al fatto che gli stati che spendono di meno in politiche sociali scelgono di investire di più in politiche penali repressive, ma anche al fatto che l'aumento del tasso di detenzione, facendo scattare il divieto di concessione dei benefici sociali ai condannati e alle loro famiglie, genera in maniera automatica un risparmio per le casse dello Stato.

Il primo provvedimento che ha sancito tale convergenza formale tra politiche penali e sociali può essere considerato il Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA), approvato nel 1996, che riforma drasticamente il sistema di Welfare state statunitense e sancisce l'esclusione degli individui che hanno commesso una drug felony da alcuni dei principali programmi di assistenza sociale. Il paragrafo 115 del PRWORA, in particolare, stabilisce l'esclusione a vita di tutti i condannati per una drug felony da due dei principali programmi di sicurezza sociale: il Temporary Assistance for Needy Family (TANF), finalizzato al sostegno economico delle famiglie bisognose, e i Food Stamps, ossia la elargizione di buoni pasto. Provvedimenti analoghi sono stati presi in altri settori dell'assistenza sociale pubblica quali l'edilizia residenziale: con il Housing Opportunity Program Extension Act (HOPEA) del 1996 (2) e il Quality Housing and Work Responsibility Act (QHWRA) del 1998 (3) si è attribuito alle agenzie di gestione delle case popolari (Public House Agencies, PHA) il potere di revocare la concessione a famiglie in cui ci sono condannati per qualsivoglia reato o in cui uno dei membri sia stato sorpreso a fare uso di sostanze stupefacenti. Mentre nel settore del sostegno all'educazione pubblica si sono adottate norme che impediscono agli studenti che sorpresi a fare uso di droghe di poter accedere a borse di studio o prestiti d'onore. Gli effetti di queste leggi, che tagliano ulteriormente programmi destinati alle classi più povere, si sono riversati maggiormente sulle minoranza etniche poiché maggiormente colpite dalla war on drugs (Caputo 2007). Tali politiche anziché procedere limitandosi a tagliare tout court i programmi sociali, come vorrebbe mostrare la ricerca di Beckett e Western (2001), hanno proceduto in maniera più articolata individuando criteri per l'accesso all'assistenza sociale che selezionano, escludendola, la stessa utenza del sistema criminale. E' dunque a causa della politica dei denial of social benefits, non semplicemente a causa dei tagli alla spesa sociale, che si è creata la definitiva saldatura tra i criteri di selezione delle politiche sociali e di quelle penali, che rappresentano effettivamente due aspetti della stessa politica di controllo e produzione della marginalità sociale.

3. Politiche penali e mercato del lavoro: la scuola marxista e quella neo-classica

Nel primo capito abbiamo messo in evidenza il fatto che il welfare keynesiano, oltre a fornire servizi e beni ai cittadini, aveva anche la funzione di regolare il mercato del lavoro per proteggerli dal rischio di disoccupazione e abbiamo, in seconda battuta, mostrato come la transizione al post-fordismo ha fortemente compromesso la capacità dello Stato di poter continuare ad assolvere a questo compito. Resta ora da capire come la nuova regolamentazione del mercato del lavoro influisca sulle politiche di gestione della marginalità sociale ed, in particolare, su quelle penali. Il rapporto tra pratiche punitive e mercato del lavoro si configura come estremamente complesso ed articolato, pertanto, prima di analizzarne le dinamiche più recenti faremo una breve disamina delle due principali scuole di pensiero, quella marxista e quella neo-classica, fino a metà degli anni '80 del XX secolo si sono contrapposte nell'analisi del tema.

La posizione della scuola marxista può essere ricondotta all'analisi del rapporto tra struttura sociale e pratiche punitive elaborata di Rusche e Kirchheimer, poiché essa è rimasta, perlomeno fino alla fine degli anni '70, il principale punto di riferimento per tutte le rielaborazioni sul tema (Hay 1975, Jancovic 1977, Melossi e Pavarini 1979, Spitzer 1979). I due spiegavano la relazione tra pratiche punitive e mercato del lavoro in termini di causalità diretta: la severità delle pratiche punitive dipende dal valore che in una data società viene attribuito alla vita umana, valore che è direttamente proporzionale alla domanda di manodopera richiesta dal mercato. Il sistema penale veniva ridotto in tal modo ad un mero strumento di controllo della borghesia sulla povertà (Hay 1975, Spitzer 1979) e l'incarcerazione era considerata come strumentale al funzionamento del sistema capitalista perché serviva a garantire una riserva di forza lavoro (Jancovic 1977).

Tale impostazione, pur avendo avuto il merito indiscusso di aprire il campo allo studio delle relazioni tra politiche sociali e penali, non teneva però conto di alcuni evidenti dati di fatto. Garland (1990) evidenzia, ad esempio, che società che hanno simili condizioni economiche hanno una significativa diversità nei tassi di detenzione e nella lunghezza media delle condanne detentive e che, allo stesso tempo, i metodi e le istituzioni penali dei paesi socialisti, che nell'ottica di Rusche e Kirchheimer avrebbero dovuto essere di gran lunga diversi, non si sono mai caratterizzati per essere meno severi di quelli adottati nei paesi capitalisti. Nonostante tale critica, Garland non ritiene di dover rigettare l'idea che esista un rapporto stretto tra economia e pratiche punitive, ma solo di doverla ridimensionare prendendo in considerazione altri fattori che contribuiscono a determinare le pratiche punitive. Del resto già Foucault (1976), pur riprendendo l'analisi dei due autori della scuola di Francoforte, la aveva spogliata completamente del determinismo economico che la caratterizzava e la aveva collocata in un contesto analitico ben più articolato e complesso, in cui il mercato del lavoro è solo uno dei tasselli che spiegano la storia dei sistemi punitivi.

Il riconoscere l'importanza della scuola marxista nell'evidenziare le relazioni strette tra mercato del lavoro e sistema penale, non può far dimenticare che un notevole contributo allo sviluppo del tema è stato dato anche dalla scuola neo-classica di microeconomia, soprattutto grazie alla pubblicazione del seminale articolo di Becker (1968) intitolato Crime and punishment: an economic approach, nel quale venivano evidenziate le connessioni tra criminalità e politica economica. Becker analizza la questione da una prospettiva notevolmente diversa sia rispetto alla scuola marxista che alla sua rielaborazione foucaultiana. La scuola neoclassica si pone l'obiettivo di quantificare in termini micro-economici il rapporto tra politiche economiche e tassi di criminalità, mentre sia la scuola marxista che quella storico-analitica foucaultiana studiano le connessioni tra politiche economiche e penali con lo scopo di contestualizzare la selettività dei sistemi penali. Vi è, però, un elemento che accomuna la scuola neo-classica con quella marxista e che le contrappone a quella analitico-foucaultiana ed è rappresentato dal determinismo economico con cui spiegano l'evoluzione dei sistemi punitivi. Va precisato, però, che tale determinismo economico scaturisce da premesse radicalmente diverse. Mentre, infatti, per i marxisti i sistemi punitivi sono una sovrastruttura del sistema economico capitalista utilizzato per controllare il proletariato, per i neo-classici, al contrario, non esiste differenza alcuna tra le istituzioni di governo dell'economia e le istituzioni penali, in quanto queste ultime sono un mezzo di governo del crimine che altro non è se non "un'attività economica importante e un'industria" (Becker 1968, p.160).

L'approccio criminologico della scuola neo-classica inaugurato con il saggio di Becker mette in secondo piano il rapporto tra politiche economico-sociali e detenzione, perché considera la selettività dei sistemi penali come diretta conseguenza dell'andamento della criminalità. Secondo Becker, se si vuole modificare la selettività dei sistemi penali bisogna intervenire sulla criminalità. Egli, infatti, riprendendo un motivo caro all'utilitarismo benthamiano, pone alla base della sua analisi l'idea che il comportamento criminale sia razionale ed orientato da logiche di profitto che possono essere condizionate dall'esterno mediante l'uso di appropriate politiche economico-sociali. Il saggio di Becker analizza in termini econometrici le politiche penali e sociali, sia pubbliche che private, di lotta alla criminalità e mostra come esse andrebbero ottimizzate per ottenere il massimo risultato possibile con il minimo del costo necessario, dove il massimo risultato è individuato nella diminuzione dei comportamenti illegali ed i costi sono quelli sostenuti dal sistema criminale per punire i reati. Il crimine può essere, pertanto, misurato come una qualsiasi variabile economica e condizionato mediante scelte ottimali di politica criminale.

Il saggio di Becker pur non analizzando direttamene il rapporto tra disoccupazione e tassi criminali, ha inaugurato una lunga di serie di ricerche che lo hanno studiato. Una delle ricerche più rilevanti fu quella compiuta da Harvey Brenner (1976) per il Congresso Statunitense, relativo al rapporto tra il tasso di omicidi e quello di disoccupazione nel periodo che va dal 1940 al 1973, che concludeva che nei periodi di maggiore crisi economica ed occupazionale (individuati tenendo conto anche delle variazioni del PIL e dell'inflazione) il tasso di omicidi subiva un'impennata significativa. Nonostante l'affidabilità dei risultati dello studio è stata più volte messa in discussione (Cohen e Felson 1979, Kleck 1979, Cock e Zarkin 1986), il metodo e l'oggetto sono stati più volte riutilizzati (Erlich 1975, Cahill 1983, South e Cohen 1985, Chester 1997).

Sono numerose le critiche che si possono muovere all'approccio determinista della scuola neo-classica. Secondo Cantor e Land (1985) l'impostazione della scuola neo-classica enfatizza il ruolo della disoccupazione nel motivare i potenziali criminali, espulsi dall'economia legale, a cercare fonti di sostentamento in quella illegale. Individui diversi nelle stesse circostanze di disagio economico non agiscono, infatti, allo stesso modo e non necessariamente commettono crimini, di conseguenza la relazione tra le due variabili è meramente probabilistica. Inoltre, la produzione di nuovi crimini come conseguenza diretta dell'aumento di disoccupazione dipende anche dalla presenza di vittime adatte (Cohen e Felson 1979) e da una serie complessa di fattori difficilmente misurabili. A tale critica va poi aggiunto che i neo-classici esagerano il ruolo delle variabili economiche nella produzione della criminalità e nel volervi individuare un nesso di causalità diretta, ignorando in tal modo sia gli altri fattori non-economici ma, soprattutto, dando per scontato che le politiche penali si comportino in maniera reattiva rispetto a quelle economiche.

E' criticabile, infine, il presupposto su cui si basa l'analisi dei neo-classici, cioè l'idea che la selettività dei sistemi penali sia determinata solo dall'andamento della criminalità. Tale impostazione ignora il fatto la politica criminale non agisce in maniera reattiva rispetto ai tassi di criminalità. Restando agli USA, è stato spesso notato che per tutto il corso degli anni '90, l'adozione di politiche penali sempre più severe e repressive era in controtendenza rispetto all'andamento dei tassi criminali che andavano diminuendo. A partire dal 1973, infatti, il tasso di detenzione è cresciuto con una media annuale del 5% (Donohue 2005), continuando la sua crescita per tutti gli anni '90 nonostante, a partire dal 1992, il tasso di criminalità sia in costante diminuzione (Levitt 2004). Le cause dell'aumento della popolazione detenute non vanno ricercate, infatti, nell'andamento della criminalità quanto piuttosto in scelte di politica penale che hanno riportato al centro del sistema punitivo la prigione e all'adozione di provvedimenti che hanno reso la pena detentiva più severa e più lunga (Tonry 1999, Walmsley e Tkachuk 2001).

4. Sviluppi recenti nell'analisi del rapporto tra disoccupazione e tasso di detenzione negli USA

Alcuni recenti studi analizzano il rapporto tra politiche penali e mercato del lavoro concentrandosi sull'analisi dell'effetto che il tasso di detenzione esercita su quello di disoccupazione negli USA, da una prospettiva diversa rispetto a quella della scuola marxista. Rusche e Kirchheimer (1939) ritenevano, infatti, che la funzione del carcere fosse quella di creare un riserva di forza lavoro, mentre negli studi che considereremo in questo paragrafo essa è, piuttosto, quella di smaltire una quota consistente di quelle eccedenze dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La misurabilità dell'effetto del tasso di detenzione su quello di disoccupazione deriva dal fatto che i detenuti, in base a quanto previsto dagli standard internazionali (OECD 1985), non vengono conteggiati come disoccupati nelle statistiche ufficiali. Il primo studio che tentò di dimostrare una relazione tra queste due variabili venne compiuto da Jancovic (1977), il quale prese in considerazione il periodo 1926-1974 non riuscendo, però, a notare una significativa relazione tra i due tassi.

Più recentemente è stato, però, notato (Freeman 1996, Beckett Western 1999, Katz Krueger 1999, Greenberg 2001) che l'aumento vertiginoso del tasso di detenzione avvenuto negli USA a partire dagli anni '80 ha determinato una consistente sottrazione dal mercato di disoccupati e ha conseguentemente permesso di mantenere il tasso di disoccupazione ufficiale ad un livello di sola apparente stabilità. Secondo tale impostazione, dunque, la deregolamentazione del mercato del lavoro, attuata negli USA a partire dalla fine degli anni '70 per favorire la transizione al post-fordismo, non avrebbe comportato una reale rinuncia dello Stato a regolare il mercato del lavoro, ma solo un cambiamento degli strumenti e delle strategie utilizzate. La stabilità del tasso di disoccupazione sarebbe stata possibile, infatti, solo grazie all'aumento del numero dei detenuti che ha consentito l'espulsione dal mercato del lavoro della manodopera scarsamente qualificata meno preparata a fronteggiare le nuove esigenze produttive. Gli USA avrebbero così rinunciato ad usare alcuni degli strumenti tipici del welfare keynesiano di controllo del mercato del lavoro, per intervenirvi indirettamente mediante l'adozione di politiche criminali che rimuovono, attraverso la detenzione di massa, una parte consistente della manodopera in eccesso. A differenza, dunque, dei precedenti studi di settore di impostazione marxista, la detenzione di grandi masse di individui non viene qui considerata come un semplice modo per assicurare un riserva di lavoratori (Jankovic 1977), quanto piuttosto come un vero e proprio strumento istituzionale di intervento pubblico nel mercato del lavoro (Beckett e Western 1999, Katz e Krueger 1999).

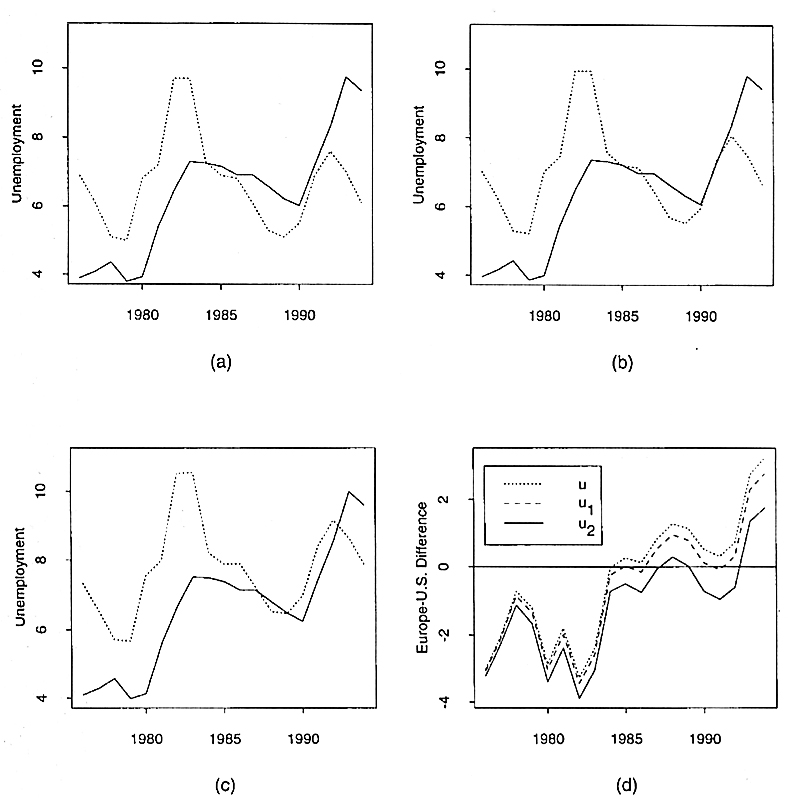

La tesi appena esposta è oggetto di una discussione che ha valicato i confini del dibattito sociologico e criminologico, grazie soprattutto ad uno studio che Beckett e Western (1999) hanno condotto sul rapporto tra mercato del lavoro e politiche penali negli USA. Lo studio di Beckett e Western tenta di mettere in discussione, infatti, la teoria dell'Eurosclerosi (4) che viene comunemente utilizzata per spiegare l'esistenza in Europa, negli anni '80 e '90 del XX secolo, di tassi di disoccupazione molto più alti che negli USA (tabella 1, a). I sostenitori dell'eurosclerosi spiegano questa differenza con il fatto che gli USA, avendo adottato politiche sociali meno generose e più selettive, sarebbero riusciti ad indurre i lavoratori ad accettare la competizione in un mercato del lavoro insicuro e, in tal modo, sarebbero riusciti a mantenere alti livelli occupazionali; mentre in Europa si è, al contrario, continuato a regolare il mercato del lavoro in maniera rigida e si sono adottate politiche di welfare assistenziali che disincentivano il ricorso al lavoro flessibile, con la conseguenza che il tasso di disoccupazione è aumentato. Beckett e Western mettono in crisi il presupposto su cui si basa la spiegazione fornita dall'eurosclerosi, sostenendo che se nel conteggio ufficiale dei disoccupati si includessero anche i 2.000.000 circa di detenuti nelle carceri statunitensi il margine si assottiglierebbe notevolmente.

Testeremo ora la validità del modello utilizzato da Beckett e Western per dimostrare la loro ipotesi. I due distinguono anzitutto due tipi di effetto che la detenzione produrrebbe sul tasso di disoccupazione, uno di breve periodo ed uno di lungo periodo.

Affrontiamo, innanzitutto, l'analisi del modello esplicativo degli effetti diretti e di breve periodo. Il tasso di disoccupazione ufficiale viene convenzionalmente (OECD 1987) calcolato con la seguente equazione:

u= U / U+E x 100

dove U è il numero di disoccupati ed E è il numero di occupati. Beckett e Western nel conteggio dei disoccupati si attengono agli standard internazionali (OECD 1987), secondo i quali possono essere definiti come tali tutti quei soggetti che: non hanno un lavoro retribuito, sono disponibili per un lavoro qualora gli venisse offerto (si escludono in tal modo gli studenti ed i pensionati ad esempio) ed hanno attivamente cercato un lavoro nelle 4 settimane precedenti alla rilevazione statistica (OECD 1987). Secondo tale definizione i disoccupati rappresentano un numero inferiore rispetto ai non-occupati.

Per calcolare l'effetto dell'incarcerazione sul tasso di detenzione Becket e Western usano la seguente equazione:

u1= U+pP / U+E+P x 100

u1 è il tasso di disoccupazione che si avrebbe se venissero conteggiati i detenuti che, se fossero in libertà, verrebbero considerati disoccupati, mentre E è il numero degli occupati, P è il tasso di detenzione e pP è la proporzione di detenuti che sarebbero disoccupati se non fossero incarcerati (che Beckett e Western stimano essere circa 1/3 dei detenuti). Dai dati ufficiali utilizzati da Beckett e Western il tasso di disoccupazione degli USA nel 1995 (l'anno più recente per cui erano disponibili dati per la ricerca) sarebbe stato del 6,2% se fossero stati inclusi i detenuti che se liberi sarebbero stati conteggiati come disoccupati, invece che di 5,6% che è il tasso di disoccupazione ufficiale. L'affidabilità del calcolo dipende dal valore, meramente presunto e non calcolabile con esattezza, che viene dato alla variabile pP. Katz e Krueger (1999) usano un approccio molto simile a quello di Beckett e Western, ma calcolano in maniera diversa la variabile pP, poiché escludono dal conteggio tutti i reclusi che prima di entrare in carcere erano già disoccupati e che pertanto sarebbero stati conteggiati comunque e concludono che la differenza tra tasso ufficiale e u1 è di 0,3% e non di 0,6% come pretenderebbero Beckett e Western.

L'incidenza del tasso di detenzione su quello di disoccupazione in Europa nello stesso periodo è, invece, praticamente insignificante perché il tasso di detenzione è molto più basso. Se si va a comparare l'andamento della variabile u1 con il tasso di disoccupazione europeo nel periodo che va dal 1974 al 1994 si nota che la differenza si assottiglia (grafico 1, b) rispetto a quella dei tassi ufficiali (grafico 1, a). Nel 1983, l'anno in cui la recessione economica ebbe il suo picco, il tasso di detenzione statunitense, se fosse stato calcolato includendo i detenuti potenzialmente disoccupati, sarebbe stato addirittura di 3 punti percentuale più alto di quello medio europeo.

Beckett e Western fanno poi una seconda operazione, stimano di quanto sarebbe negli USA il tasso di disoccupazione se il tasso di detenzione fosse zero:

u2 = U + P / U+E+P x 100

In questo caso la variabile P è calcolata non tenendo conto della proporzione dei presunti detenuti disoccupati (pP) come nel primo caso, ma nella sua misura integrale in modo tale da calcolare il tasso di disoccupazione (u2) come se tutti i detenuti fossero disoccupati. In questo caso il tasso di disoccupazione nell'anno 1995 arriverebbe addirittura al 7,5% invece che al 5,6% convenzionale. La differenza con l'andamento del tasso di detenzione europeo non solo si annullerebbe ma si arriverebbe a poter affermare che, partire dall'inizio degli anni '80, gli USA hanno un tasso di disoccupazione mediamente più alto che l'Europa (grafico 1, c).

Discorso a parte merita l'analisi delle conseguenze dell'incarcerazione di massa sul tasso di disoccupazione delle minoranze etniche. E' stato evidenziato sia mediante indagini statistiche quantitative (Beckett e Western 1999), che di natura etnografica (Peck e Theodore 2006) che i maggiori effetti dell'incarcerazione di massa sul mercato del lavoro riguardano proprio le minoranze. La differenza tra il tasso di disoccupazione tra neri e bianchi costituisce di per sé già una prova del fatto che i neri sono più poveri e mediamente più disoccupati dei bianchi (Western Pettit 2005). Il divario tra il tasso di disoccupazione tra neri e bianchi aumenta ancor di più se il tasso di disoccupazione di entrambi viene calcolato includendo i potenziali disoccupati non conteggiati nelle statistiche ufficiali perché detenuti. Peck e Theodore (2006) fanno questa operazione in uno studio sulle conseguenze dell'incarcerazione di massa sulle minoranze nel mercato del lavoro delle metropoli. Essi prendono in considerazione gli anni 1985-89: il tasso di disoccupazione ufficiale dei neri è dell'11,6%, quello dei bianchi 4,7%. Includendo nel calcolo i detenuti potenzialmente disoccupati, il nuovo tasso di disoccupazione (variabile u1) diventa di 13,3% per i neri e di 5% per i bianchi. Se, invece, si ipotizzasse un tasso di detenzione zero (variabile u2), quello dei neri diventerebbe 16,9% e quello dei bianchi 5,5%. La sproporzione aumenta ancora di più negli anni '90 a causa dell'ulteriore aumento della proporzione di neri arrestati che, ricordiamo, rappresentano circa 1/3 dell'intera popolazione carceraria statunitense.

Ci siamo sinora limitati a considerare gli effetti diretti ed immediati dell'incarcerazione di massa sul tasso di detenzione, ma non bisogna dimenticare che essa produce effetti nel lungo periodo che sono difficilmente calcolabili. La carcerazione comporta, infatti, enormi problemi per il reinserimento lavorativo degli ex-detenuti sia a causa della stigmatizzazione di cui sono vittima, sia a causa della diminuzione della capacità, dopo anni trascorsi in carcere, di mantenere un lavoro stabile (Butcher 2002, Freeman 2003, Peck e Theodore 2006). A questo va aggiunto poi che le riforme più recenti del welfare americano, analizzate nel paragrafo precedente, penalizzano fortemente i cittadini che hanno avuto condanne penali e, di conseguenza, l'incarcerazione nel lungo periodo può avere l'effetto di accrescere l'inoccupabilità degli ex-detenuti. Beckett e Western fanno un tentativo di misurazione quantitativa degli effetti di lunga durata. Il calcolo in se sarebbe estremamente complesso poiché la gran parte degli effetti di lunga durata della carcerazione sul mercato del lavoro sono indiretti e difficilmente quantificabili. Si potrebbe, per esempio, affermare genericamente che la carcerazione incide sull'appetibilità degli ex-detenuti per i datori di lavoro, ma tale fatto è estremamente difficile da quantificare poiché bisognerebbe comparare classi di individui, ex-detenuti ed incensurati, e valutare se a parità di condizioni riescono a inserirsi nel mercato lavoro. Se anche questi dati fossero disponibili, non sarebbero sufficienti, poiché sarebbe necessario valutare, per esempio, le condizioni del mercato del lavoro locale ed il contesto socio-economico in cui dovrebbe realizzarsi l'inserimento lavorativo di ciascun campione statistico. Nonostante tali oggettive difficoltà Beckett e Western si rifanno ad uno studio compiuto da Freeman (1991) basato sui dati dei questionari fatti nel corso degli anni '80 dal National Longitudinal Survey of Youth a giovani ex detenuti, i quali ogni anno erano chiamati a rispondere a domande relative al loro percorso di reinserimento. Beckett e Western (1999), reinterpretando i dati forniti da Freeman, concludono che nei successivi 15 anni dalla scarcerazione gli ex-detenuti avevano lavorato tra il 5 ed il 10% in meno dei loro coetanei che non avevano subito la carcerazione.

Il modello analitico usato da Beckett e Western è stato recentemente criticato da Elwert (2002) il quale ne ha messo in discussione sia l'accuratezza metodologica che i risultati. Elwert sostiene l'effetto diretto dell'incarcerazione sul tasso di detenzione si esplica attraverso un meccanismo multiplo in cui va distinto il ruolo esercitato dagli ingressi in carcere da quello delle scarcerazioni. In particolare, l'effetto dell'incarcerazione sul mercato del lavoro non può essere analizzato esclusivamente in termini di causalità diretta, come pretendono Beckett, Western, Katz e Krueger (1999). Se, infatti, in un dato momento entrano in carcere un certo numero di individui che hanno un tasso di disoccupazione più alto della media, allora il tasso ufficiale di disoccupazione diminuirà. L'ipotesi trova presto conferma nel fatto che i soggetti che entrano in carcere hanno di solito un tasso medio di disoccupazione di molto superiore alla media e, di conseguenza, l'effetto incarcerazione si riverbera realmente sul mercato del lavoro. Elwert (2002) aggiunge, però, che contestualmente all'effetto incarcerazione se ne verifica un altro che è quello della scarcerazione, che produce conseguenze esattamente opposte. Se, infatti, gli scarcerati hanno un tasso di disoccupazione più alto della media, la loro scarcerazione farà aumentare il tasso di disoccupazione, da questo consegue che l'effetto reale della detenzione di massa sul mercato del lavoro non può che essere calcolato da una compensazione tra l'effetto incarcerazione e scarcerazione.

Per rendere l'analisi completa, Elwert sostiene inoltre che bisognerebbe prendere in considerazione la crescita dell'occupazione nel settore penitenziario avvenuta con il boom penitenziario, tra il 1983 ed il 1999 il numero di impiegati nel settore sarebbe più che raddoppiato passando da 146.000 a 315.000. Elwert dimentica, però, che se è vero che le analisi di Beckett, Western, Katz e Krueger appaino deficitarie nel non considerare questo dato, è pur sempre vero l'aumento dell'occupazione del settore penitenziario andrebbe compensato con i tagli effettuati contestualmente nel settore del welfare. L'obiettivo dei modelli esplicativi sin qui analizzati non è quello di una semplice misurazione dell'effetto detenzione sul mercato del lavoro quanto, piuttosto, quello di evidenziare il cambiamento di strategie utilizzate dallo Stato per intervenire nel mercato del lavoro, non più basate su programmi sociali inclusivi ma su modelli sociali selettivi e vessatori della povertà. Poiché l'aumento del numero degli impiegati nel settore del penitenziario e la contestuale alla scelta di tagliare il settore del welfare sono due aspetti della medesima politica di governo della marginalità sociale che stiamo analizzando, andrebbero presi in considerazione entrambi. Elwert riconosce poi che l'inclusione del numero degli impiegati nel settore penitenziario è solo un aspetto della complessa interazione tra economia e sistema penitenziario

Il modello analitico elaborato da Elwert si presenta, dunque, come più complesso di quelli elaborati da Beckett, Western, Katz e Krueger, poiché include sia la compensazione tra numero di ammissioni che di rilasci, sia l'aumento del numero di impiegati nel settore del penitenziario. La formula descrittiva di questo rapporto è la seguente:

Uoff = Uhypo - xA+zR - w(G)

Dove, Uoff è il tasso ufficiale di disoccupazione, Uhypo è il tasso di disoccupazione che si sarebbe avuto in assenza di modificazioni nell'incarcerazione, xA è il numero di disoccupati incarcerati, zR è il numero di disoccupati rilasciati, G sono le variazioni nel numero di impiegati nel settore penitenziario calcolati tenendo conto solo del numero (w) di quelli che altrimenti sarebbero disoccupati. Calcolare la compensazione tra il rischio di disoccupazione per i detenuti che entrano e quelli che escono risulta estremamente problematico a causa dell'elevato turn over che vi è nelle prigioni (statali, federali e locali). A cavallo tra il 1996 ed il 1997 la popolazione penitenziaria negli USA è cresciuta di 96.000 unità, ma circa 515.000 detenuti sono stati rilasciati dalle prigioni statali e federali e oltre 10.000.000 sono stati scarcerati dalle prigioni locali.

Elwert conclude che l'effetto diretto della carcerazione sul tasso ufficiale di disoccupazione è praticamente insignificante. Egli compara, usando il modello analitico descritto, i tassi di detenzione e disoccupazione di USA ed Europa a partire dal 1973 e conferma che, a partire dal 1983, il gap tra Europa e USA è solo minimamente scalfito dall'aumento del tasso di detenzione USA. Il tasso ufficiale di disoccupazione USA è falsato in media solo del 0,08%.

Il metodo di Elwert è, però, criticabile. Anzitutto perché esso sottovaluta l'importanza degli effetti di lungo periodo sull'incarcerazione. Come abbiamo visto, essa continua a produrre enormi masse di individui la cui capacità di stare sul mercato del lavoro in maniera stabile è decisamente più bassa della media. Gli effetti di lungo periodo sul tasso di detenzione sono difficilmente quantificabili, ma una prova della loro esistenza viene dai tassi di recidiva che testimoniano la difficoltà del inserimento lavorativo degli ex-detenuti. Si è calcolato che dei rilasciati nell'anno 1994 nei 3 anni successivi, circa tre su quattro sono stati riarrestati (Bureau of Justice Statistics 1995).

Consideriamo la scelta di valutare solo il numero di ammissioni al netto del rilascio. Questa scelta ignora un dato di fatto sin troppo evidente, cioè che l'aumento del tasso di detenzione ha portato ad escludere dal mercato del lavoro oltre 2.000.000 di individui. Per tale ragione altri autori calcolano l'effetto incarcerazione sul mercato lavoro come se tutti i detenuti fossero disoccupati. I due approcci non vanno considerati come incompatibili, poiché si tratta di due modelli analitici che mettono in luce aspetti diversi del rapporto tra incarcerazione e mercato del lavoro.

Il calcolo dell'effetto incarcerazione in termini di causalità diretta porta ad ipotizzare la reale performance del mercato del lavoro al netto delle ammissioni in carcere e risponde all'esigenza di mettere in luce il ruolo svolto da fattori che normalmente non vengono presi in considerazione nelle statistiche ufficiali. Il secondo approccio, quello che prende in considerazione l'esclusione di tutti i detenuti dal mercato del lavoro, ha invece lo scopo di analizzare un fenomeno diverso che è quello della disoccupazione nascosta prodotta dalla carcerazione (Beckett Western 1999): esistono oltre due milioni di individui in carcere, potenzialmente in grado di essere impiegati nel mercato del lavoro, il cui destino lavorativo non viene deciso con gli ufficiali strumenti di controllo del mercato (ad esempio trattative sindacali, applicazione della legislazione sul lavoro, formazione, ecc.) ma indirettamente attraverso strumenti di politica criminale. La selettività del mercato del lavoro risulta così essere fortemente condizionata dall'incarcerazione che nasconde una fetta consistente di forza lavoro.

Elwert sostiene, però, che se anche includessimo nelle statistiche ufficiali tutti i detenuti e portassimo dunque allo scoperto il lavoro nascosto, non si cambierebbero più di tanto le statistiche ufficiali. Se proviamo ad applicare le regole ufficiali per stabilire se si è o meno disoccupati (OECD 1987) risulterebbe che oltre la metà dei detenuti lavora in carcere e quindi non dovrebbe essere considerata come disoccupata. Secondo Elwert, dunque, se considerassimo tutti i detenuti come disoccupati il tasso ufficiale di detenzione (tabella 1, colonna 1) sarebbe falsato di 2 punti percentuale (Tabella 1, colonna 4), se invece escludessimo i detenuti che lavorano (Tabella 1 colonna 3) lo sarebbe solo di 1 punto percentuale. Elwert dimentica di considerare che se è vero che metà dei detenuti rientrano nella definizione di disoccupati elaborata dall'OECD (1987), è anche vero che in tale definizione non si fa alcun riferimento ai livelli di retribuzione. Per l'OECD per poter essere considerati occupati è sufficiente che si svolga una qualsiasi attività remunerativa e non viene stabilita alcuna soglia minima proporzionata ai livelli retributivi medi di settore. Ci soffermiamo su questo aspetto perché le retribuzioni dei detenuti nei penitenziari USA sono poco più che simboliche e non possono minimamente essere paragonate a quelle dei lavoratori liberi. Si pensi la retribuzione media varia dai 10 ai 40 centesimi di dollaro, mentre il 17% dei detenuti che hanno la fortuna di lavorare nelle Federal Prison Industries (FPI) percepisce una retribuzione che va da 25 centesimi di dollaro a 1,14$ l'ora. (5)

Note

1. L'uso del termine underclass nel senso indicato nel testo si deve in particolare al pensiero del think tank conservatore Charles Murray (1984), la cui influenza fu forte anche nel Regno Unito dove si recò in visita alla fine degli anni '80, visita che generò un ampio dibattito massmediatico ed accademico (Murray 1996).

2. P.L. No. 104-120, March 28, 1996.

3. P.L. No. 105-276, March 28, 1998.

4. Il termine eurosclerosi è stato coniato da Herbert Giersh all'inizio degli anni '80 per indicare la differenza tra USA ed Europa nell'affrontare i mutamenti richiesti dalla transizione al post-fordismo.

5. Federal Bureau of Prisons, Inmate Work Programs.