Capitolo primo

Il lavoro penitenziario

1. Il lavoro nell'ordinamento penitenziario: finalità e caratteri

Il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario avente come fine ultimo la rieducazione e la risocializzazione del condannato in attuazione del disposto costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (1) (art. 27 terzo comma). L'art. 15 della legge contenente le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (l. 354 del 26 luglio 1975) prevede che il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi "principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno", e inoltre che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato [sia] assicurato il lavoro". L'art 20 ord. pen. stabilisce l'obbligatorietà del lavoro per i soli condannati, infatti tale obbligo non può riguardare gli imputati i quali, vigendo la presunzione d'innocenza (2), non devono essere sottoposti al trattamento penitenziario, ma possono essere ammessi a svolgere attività lavorative soltanto laddove ne facessero richiesta e purché non sussistano giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria (art. 15 terzo comma, ord. pen.).

Notevole attenzione al lavoro in esecuzione pena è posta anche dalle Regole penitenziarie europee approvate con Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12 febbraio 1987, parzialmente modellate sul testo delle Regole minime per il trattamento dei detenuti, contenute nella Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955, e recentemente integrate da un'ulteriore Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (3). Tale documento, definito come "carta dei diritti dei detenuti" (4), ha ispirato anche la legislazione italiana in materia penitenziaria, ponendo i tratti salienti di un trattamento penitenziario che sia conforme al principio di umanità della pena, dunque non lesivo della dignità della persona umana, e finalizzato non alla segregazione ed esclusione del detenuto dalla società ma al suo reinserimento. Strumento fondamentale a tal fine è il lavoro, concepito come anello di congiungimento fra il momento dell'esecuzione pena e il ritorno in società; l'art. 3 della raccomandazione (87) 3 dispone che "la finalità del trattamento dei condannati deve essere [...] nella misura in cui lo permette la durata della pena, quella di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione" (5).

La fondamentale importanza del lavoro quale elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto è d'altronde rafforzata dalla centralità attribuita allo stesso, in generale, nella società dei "liberi" e riflessa nell'ordinamento giuridico (6); tale assunto si ricava innanzitutto da alcune disposizioni contenute nei principi fondamentali della Costituzione italiana: "l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro" (art. 1), "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art. 4). Inoltre l'art. 35 prevede che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", e di certo il lavoro penitenziario può considerarsi compreso nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Si può dunque sostenere con sicurezza che le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro (artt. 20 e ss. l. 354 e artt. 47 e ss. D.P.R. 230/2000, cosiddetto "regolamento penitenziario") diano attuazione alle previsioni costituzionali su menzionate (7), a meno di non voler affermare che la detenzione faccia venire meno lo status di cittadino della persona ristretta nella propria libertà personale (8), e dunque la esenti dai doveri "inderogabili" di solidarietà economica, politica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e dal diritto-dovere di lavorare per contribuire al progresso della società di cui all'art. 4.

Il lavoro è visto come elemento principale del trattamento penitenziario in quanto abituando il detenuto a svolgere un'attività produttiva, non solo contribuisce al suo sostentamento ed eventualmente fornisce una fonte di sostegno economico alla famiglia, ma soprattutto favorisce l'acquisizione da parte dello stesso di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale. A tal fine è necessario che si tratti di un lavoro produttivo, gratificante e in particolare remunerato.

In secondo luogo in prospettiva del reinserimento sociale a seguito della detenzione, il lavoro in istituto dovrebbe essere organizzato in maniera tale da far acquisire al detenuto delle capacità professionali spendibili all'esterno così da essere in grado di reggere alla frenetica competizione che caratterizza il mercato occupazionale oggigiorno. In tal senso il lavoro assolve soprattutto una funzione di prevenzione speciale, anti-recidivante, dal momento che se è vero che la maggior parte dei delitti commessi in Italia sono delitti contro il patrimonio (9), la possibilità di avere una fonte di sostentamento e di guadagno 'alternativa' e socialmente accettata e incoraggiata, dovrebbe fungere da deterrente al compimento di ulteriori reati (10). Al riguardo è stato obiettato che "l'idea dell'efficacia taumaturgica del lavoro carcerario è legata allo stereotipo del delinquente povero e socialmente emarginato", al contrario "perde di valore rispetto alla moderna criminalità organizzata ed ampiamente lucrativa, alla criminalità politico-terroristica ed alla criminalità degli affari e dei colletti bianchi", infatti rispetto a questi nuovi tipi di devianza il lavoro carcerario servirebbe al più "per combattere il taedium carceris" (11). Tuttavia questa obiezione non sembra portare a disconoscere l'importanza del lavoro carcerario, innanzitutto perché la maggior parte della popolazione penitenziaria rientra appieno nello stereotipo del "delinquente povero e socialmente disadattato", e secondariamente perché nei confronti dei detenuti per i quali il lavoro non sortirebbe alcuna funzione rieducativa, lo svolgimento di un'attività impegnativa sarebbe comunque un valido rimedio all'abbrutimento e agli effetti degradanti della detenzione (12).

Il legislatore ha previdentemente attribuito al lavoro penitenziario dei requisiti indispensabili affinché potesse assolvere la funzione di strumento principale del trattamento rieducativo: innanzitutto il lavoro in carcere non deve avere "carattere affittivo" (art. 20 secondo comma ord. pen.), ovvero non può essere considerato come componente di maggiore inasprimento della pena, alla stregua dei cosiddetti "lavori forzati" (13), pertanto perché il lavoro non costituisca mera fatica fisica, e quindi sofferenza aggiunta alla privazione della libertà, sono particolarmente importanti anche la specie e l'organizzazione delle attività lavorative assegnate ai detenuti. In questa ottica, non si può partire dal presupposto della considerazione del lavoro come "bene in sé per la funzione medicinale-rieducativa che assolve" (14) indipendentemente dalle modalità con cui deve essere svolto, dai risultati che produce, dalle prospettive concrete che offre, in quanto prescindendo da queste considerazioni si dovrebbe valutare positivamente anche un lavoro del tutto improduttivo e marginale così che si finirebbe di fatto con il privilegiarne la funzione afflittiva.

In secondo luogo il legislatore ha previsto che il lavoro penitenziario debba essere remunerato (art. 20 secondo comma ord. pen.). La retribuzione come controprestazione per l'attività lavorativa svolta durante la permanenza in istituto, da un lato, evita la sensazione di essere sfruttati, dall'altro dà in concreto l'idea dell'utilità del proprio lavoro, per sé in quanto diviene fonte di guadagno e di sostentamento, e per la comunità in cui si è inseriti, dal momento che ogni attività lavorativa rappresenta il risvolto tangibile del proprio ruolo sociale. Perché la remunerazione riesca a produrre tali benefici effetti psicologici sul detenuto, o meglio, più in generale sul lavoratore, è necessario che siano rispettati i criteri stabiliti dall'art. 36 della Costituzione: proporzione alla qualità e quantità del lavoro e, in ogni caso, sufficienza per "assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". In definitiva dovrebbero valere per il lavoratore-detenuto gli stessi criteri di determinazione della retribuzione che valgono per il lavoratore-libero, invece per avvantaggiare la posizione del detenuto-lavoratore sul mercato del lavoro, in quanto a competitività rispetto alla domanda di lavoro del libero lavoratore, il legislatore è intervenuto proprio in punto di retribuzione, legittimando alcune differenze in negativo per il lavoratore-detenuto (15).

Altra caratteristica saliente del lavoro penitenziario è l'obbligatorietà, infatti l'art. 20, terzo comma, dell'ordinamento penitenziario prevede che il lavoro sia "obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro", mentre "i sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche" (16). In entrambi i casi si evince che il lavoro è inteso come elemento positivo del trattamento, pertanto salvo particolari ragioni che possono sussistere nei casi di infermità o minorazione psichica, lo svolgimento di un'attività lavorativa è obbligatoria, in quanto obbligatorio è il trattamento rieducativo. Questo non significa che il detenuto sia costretto a partecipare all'opera di rieducazione laddove manchi di volontà (17), ma che sussiste pur sempre l'obbligo di impostare la pena e la sua esecuzione sul principio rieducativo. Dunque deve comunque essere offerta una chance di riabilitazione e risocializzazione al detenuto che volesse profittarne, da ciò consegue che l'obbligo in questione abbia un duplice orientamento, verso il detenuto che partecipa al trattamento e verso l'amministrazione penitenziaria che deve fornire gli strumenti adeguati alla rieducazione della popolazione penitenziaria (art. 15 secondo comma, ord. pen.). Al riguardo l'art. 20 ord. pen. stabilisce che "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale" (18).

Altra caratteristica fondamentale del lavoro penitenziario è la finalizzazione rieducativa, ovvero l'essere strumento principale del trattamento ai fini della risocializzazione del detenuto. Pertanto il legislatore ha previsto che "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'obiettivo principale della normativa in materia di lavoro penitenziario dovrebbe così essere quello di favorire ad ogni modo il reperimento di attività lavorative e di organizzarle in maniera tale che non vi sia alcuno scarto fra il lavoro 'libero' e il lavoro intra moenia. Se questo traguardo fosse realmente raggiunto, il lavoro costituirebbe il ponte di passaggio dalla detenzione alla libertà, che avverrebbe perciò senza soluzioni di continuità, evitando quanto correntemente si verifica al momento delle dimissioni, ovvero la sensazione di poter fare tutto ciò che si vuole, e la condizione di emarginazione sociale in cui si versa per il fatto di portare con sé il marchio della detenzione.

Infine ultimo requisito o meglio condizione di legittimità, che il legislatore ha previsto per il lavoro penitenziario è l'oggettività nell'assegnazione. Infatti l'art. 20, sesto comma, detta i criteri di carattere assolutamente oggettivo, per redigere le graduatorie (le cosiddette 'liste lavoranti"), sulla cui base dovranno essere distribuiti i posti di lavoro disponibili all'interno e all'esterno dell'istituto, indipendentemente dal fatto che siano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di terzi (19). La previsione di criteri prefissati dalla legge dovrebbe consentire da un lato di gestire meglio l'assegnazione dell'esiguo numero di posti di lavoro che generalmente sono messi a disposizione nelle carceri, nonostante le molteplici richieste di lavoro dei detenuti, e dall'altro di fugare il pericolo che le opportunità lavorative vengano utilizzate come strumento di arbitrio e di abuso di potere da parte dell'amministrazione penitenziaria, finendo così nel generare nella popolazione penitenziaria l'idea che il lavoro sia privilegio di pochi e ambito di ulteriore discriminazione e ingiustizia.

2. Obbligo del lavoro e diritto al lavoro

Un lungo dibattito dottrinale si è avuto, a seguito dell'approvazione dell'ordinamento penitenziario del 1975, riguardo alla configurabilità del lavoro penitenziario come diritto o piuttosto come obbligo gravante sul detenuto. Infatti sia il Codice Rocco (artt. 22-23-25 c.p. (20)), sia il previgente regolamento penitenziario (R.D. n. 787 del 1931) affermavano senza alcuna incertezza l'obbligo del lavoro per detenuti e internati (21). La legge n. 354 invece per un verso sembra confermare l'obbligo del lavoro durante l'esecuzione della pena detentiva: l'art. 20 al terzo comma dispone che il lavoro è obbligatorio "per i detenuti e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro". Allo stesso tempo, però, in altre disposizioni contraddice l'imperatività di tale obbligo laddove prevede che "negli istituti penitenziari deve essere favorita ad ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro" (art. 20 comma primo) e che "ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro" (art. 15 secondo comma). Da queste ultime disposizioni sembrerebbe prima facie che il legislatore abbia previsto solo in maniera tendenziale l'obbligo del lavoro, come una sorta di direttiva rivolta più che altro all'amministrazione penitenziaria la quale deve "favorire" e "assicurare" il lavoro alla popolazione penitenziaria, con la conseguenza che in capo ai detenuti sarebbe configurabile un vero e proprio diritto ad ottenere un'attività lavorativa, considerando inoltre che il lavoro è strumento principale del trattamento rieducativo e appiglio efficace e sicuro di reinserimento sociale.

Parte della dottrina ha sostenuto fermamente che l'ordinamento penitenziario del 1975 abbia semplicemente confermato l'obbligo del lavoro per il detenuto, partendo dal presupposto che è elemento saliente del trattamento, pertanto la previsione di un obbligo ribadirebbe il "profondo valore rieducativo" del lavoro penitenziario, tale da qualificarlo come indispensabile e di conseguenza, doveroso per il condannato ad una pena detentiva (22).

Altra parte della dottrina ha invece interpretato in maniera fortemente innovativa la riforma del 1975, proponendo la qualificazione del lavoro carcerario come vero e proprio diritto per il detenuto. L'argomentazione principale a sostegno di questa tesi è rinvenuta nello stesso dettato normativo laddove si dice che ai detenuti è "assicurato" il lavoro (art. 15), da tale previsione si ricaverebbe la possibilità per il detenuto di vantare una pretesa nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, la quale se non venisse soddisfatta, darebbe luogo ad un "diritto azionabile a contenuto patrimoniale" (23). Pertanto la mancata assegnazione di un'attività lavorativa sarebbe "fatto generatore di responsabilità risarcitoria nei confronti dell'amministrazione penitenziaria" (24) per danni quali la mancata percezione della retribuzione (rectius mercede), e la perdita della capacità e qualificazione professionale. E' evidente però come una siffatta interpretazione conduca molto lontano rispetto a quanto previsto dal dettato legislativo: basta considerare soltanto che l'amministrazione penitenziaria può esimersi dall'obbligo di fornire un'attività lavorativa al detenuto adducendo un "caso di impossibilità" (art. 15 secondo comma), formula piuttosto ampia che consente un impiego piuttosto discrezionale e tuttavia legittimo (25).

L'interpretazione più plausibile e conforme allo 'spirito' della legge sull'ordinamento penitenziario sembra essere piuttosto quella di considerare il lavoro penitenziario parimenti come diritto ed obbligo per il detenuto. Le argomentazioni a sostegno di questa conclusione possono essere tratte innanzitutto dal testo di legge: "il lavoro è obbligatorio" (art. 20 terzo comma) e allo stesso tempo deve essere "assicurato" ai condannati e agli internati (art. 15 secondo comma). Ne consegue, in primo luogo che alla luce della nostra carta costituzionale, secondo la quale "le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27, terzo comma) (26), il lavoro penitenziario così come inteso dall'attuale ordinamento penitenziario, ha perso ogni connotato di afflittività per divenire strumento principale del trattamento rieducativo (27). L'obbligatorietà è giustificata proprio partendo dal presupposto che lo svolgimento di un'attività lavorativa è parte integrante e saliente del percorso riabilitativo, e non più pena accessoria alla detenzione, quindi l'amministrazione penitenziaria ha l'onere di adoperarsi per assicurare a ciascun detenuto tale chance di reintegrazione sociale (28).

Alcuni autori, a fondamento di questa interpretazione, hanno sostenuto che l'ordinamento penitenziario qualificando il lavoro svolto durante l'esecuzione pena come diritto e nello stesso tempo obbligo per il condannato, avrebbe dato piena attuazione all'art. 4 della Costituzione che parimenti prevede "il diritto al lavoro" e il "dovere" per ogni cittadino di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (29).

Una volta ammessa la duplice configurazione del lavoro penitenziario, occorre stabilire quali sono le conseguenze della previsione dello stesso come obbligo, e quali i vantaggi che derivano dalla sua qualificazione come diritto. Innanzitutto si deve ribadire che l'obbligo del lavoro grava solo sui detenuti condannati, e non anche sugli imputati, e sui soggetti sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro (30).

Dalla previsione del lavoro penitenziario come obbligatorio consegue che il detenuto, una volta ammesso al lavoro, deve svolgere l'attività assegnatagli, nonostante possa non corrispondere alle proprie attitudini o preferenze. Infatti il legislatore ha annoverato fra i criteri per l'assegnazione dei soggetti al lavoro la professionalità, le precedenti e documentate attività svolte e quelle cui il detenuto potrà dedicarsi dopo le dimissioni (art. 20 sesto comma ord. pen.). Stante l'esiguità di posti di lavoro a disposizione dei detenuti all'interno del carcere, è verosimile che non sia possibile rispettare integralmente tali criteri, perciò il legislatore ha provveduto a stabilire che "i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto" (art. 50 D.P.R. 230/2000, cosiddetto "regolamento penitenziario"). Ne consegue che il "volontario inadempimento degli obblighi lavorativi" integra un'ipotesi di infrazione disciplinare (art. 77 regol. penit. (31)), la quale a sua volta è presupposto per l'applicazione di una sanzione disciplinare. Sulla base di ciò, si può sostenere che l'obbligo del lavoro è coercibile sul piano disciplinare, soprattutto perché la contestazione e l'addebito di sanzioni disciplinari rilevano ai fini della valutazione dell'andamento del percorso riabilitativo, ovviamente in senso negativo, potendo pregiudicare l'accesso ai benefici, quali il permesso premio (art. 30 ter, ord. pen.) e la liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.), nonché la successiva eventuale ammissione ad una delle misure alternative (artt. 47 e ss.) (32).

La fondamentale differenza fra condannati ed imputati per quanto riguarda il lavoro penitenziario è che questi ultimi non essendo e non dovendo essere sottoposti al trattamento rieducativo di cui all'art. 13 ord. pen., possono essere ammessi a lavorare solo su espressa richiesta, e salvo che non sussistano contrarie disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria procedente o "giustificati motivi" addotti dall'amministrazione penitenziaria. Dunque nei confronti dell'imputato non opera l'obbligo del lavoro, tuttavia, laddove questi fosse ammesso a svolgere un'attività lavorativa, non potrebbe sottrarsi arbitrariamente a tale adempimento, tale conclusione si trae sulla base del presupposto che le sanzioni disciplinari sono applicabili anche agli imputati, facendo, infatti, il testo di legge riferimento ai "detenuti" e prevedendo che "delle sanzioni inflitte all'imputato sia data notizia all'autorità giudiziaria che procede" (art. 77 u.c. regol.penit.). Quindi anche il "volontario inadempimento degli obblighi lavorativi" da parte di un imputato è disciplinarmente coercibile, con la differenza che gli effetti negativi del rapporto addebitato saranno subiti a posteriori, a seguito della sentenza di condanna.

Configurando invece il lavoro penitenziario come diritto, alla luce dell'art. 4 della nostra carta costituzionale, ne consegue che il detenuto vanta una pretesa nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, alla quale corrisponde il dovere, da parte di questa ultima, di reperire un'attività lavorativa, fatta salva soltanto la possibilità di addurre la sussistenza di un "caso di impossibilità" se si tratta di un condannato o internato, ovvero un "giustificato motivo" se si tratta di un imputato (art. 15 ord. pen.). Esaminando più da vicino la normativa, si evince che la clausola di esenzione da tale onere nei confronti in particolare degli imputati è piuttosto ampia, potendo i giustificati motivi sussistere non solo per ragioni oggettive, ma anche sulla base di valutazioni discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, incluse quelle attinenti al soggetto. Nel caso dei condannati, invece, l'amministrazione penitenziaria può esimersi solo in "casi di impossibilità", clausola meno aperta rispetto ai giustificati motivi, facendo riferimento alle sole ipotesi di "difficoltà oggettive ed insormontabili" (33), escluse dunque le mere valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione penitenziaria, ma del pari piuttosto ampia da consentire una certa libertà di movimento nelle giustificazioni adducibili.

L'ultimo punto da esaminare con riferimento al diritto-obbligo dal detenuto di svolgere un'attività lavorativa e al corrispondente dovere dell'amministrazione penitenziaria di offrire tale possibilità, concerne le ipotesi di detenuti affetti da infermità o minorazione fisica o psichica. Si deve innanzitutto distinguere la categoria dei soggetti sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario, i quali "possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche", in tal caso dunque, lo svolgimento di un'attività lavorativa è riguardato dal legislatore come ausilio al trattamento (cosiddetta "ergoterapia"). Nei confronti di tali soggetti non sussiste l'obbligo del lavoro, ma qualora fossero ammessi a svolgere un'attività lavorativa, l'amministrazione penitenziaria avrebbe comunque l'obbligo di reperire un posto di lavoro, potendosi sottrarre a tale onere soltanto se sussiste un caso di impossibilità o un giustificato motivo. Infatti nel silenzio del legislatore sul punto si è ravvisato implicitamente la possibilità di applicare la regola che vale generalmente per condannati ed internati, ovvero l'esonero per l'amministrazione penitenziaria nei casi di impossibilità. Tuttavia vista la particolare condizione personale dei soggetti in questione, sembra opportuno ritenere applicabile anche la clausola di 'salvataggio' dei giustificati motivi, che per l'appunto possono riferirsi non solo a circostanze impeditive di carattere oggettivo ma anche a particolari valutazioni attinenti alle condizioni dell'internato (34).

I detenuti e gli internati che si trovano in condizioni di infermità o minorazione fisica, sono gravati dall'obbligo del lavoro ovviamente nei limiti in cui la malattia o l'anormalità consenta loro di avere una reale capacità lavorativa. Qualora sussista un'infermità o seminfermità psichica, senza però che i detenuti che ne sono affetti siano sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia o dell'ospedale psichiatrico giudiziario, questi sono ammessi a svolgere un'attività lavorativa, e dunque hanno l'obbligo di effettuarla, quando "a giudizio del sanitario sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile", godendo ovviamente di tutti i relativi diritti, in particolare in punto di retribuzione (art. 20, quarto comma, regol. penit.). Al contrario se i detenuti o gli internati infermi o seminfermi di mente non siano in grado di esprimere una reale capacità professionale, "possono essere assegnati ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale" (art. 20, quinto comma).

Nonostante l'accuratezza con cui il legislatore ha disciplinato il lavoro penitenziario dal punto di vista della sua qualificazione come diritto ed obbligo per il detenuto, nella realtà della vita carceraria, questi è inteso piuttosto come un privilegio vista la scarsità delle opportunità lavorative offerte alla popolazione dei reclusi. Non è un caso che nella maggior parte degli istituti vengano impiegati meccanismi di rotazione secondo la formula del part-time "verticale", in modo da impiegare ciascun detenuto limitatamente ad un certo periodo di tempo e consentire l'alternanza ciclica alla stessa attività lavorativa del maggior numero possibile di detenuti (35). In definitiva pertanto non si pone neppure il problema della coercizione al lavoro, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi i detenuti e gli internati sono desiderosi di essere impiegati in un'attività lavorativa, se non altro, nel peggiore dei casi, per rompere la monotonia della vita carceraria.

3. Formazione e acquisizione di capacità professionali in carcere

La fondamentale importanza attribuita al lavoro penitenziario è giustificata, come si è già avuto occasione di sottolineare, dal presupposto che il lavoro costituisce lo strumento principale di riabilitazione e reintegrazione sociale. A tal fine è necessario che il lavoro svolto in esecuzione pena consista in un'attività qualificante dal punto di vista professionale, che permetta al detenuto di acquisire delle capacità lavorative spendibili sul mercato del lavoro, una volta ritornato in libertà. Al riguardo sembra opportuna la previsione legislativa secondo cui "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale" (art. 20 comma quinto, ord. pen.). Inoltre, i detenuti e gli internati che non siano in grado di essere ammessi direttamente a svolgere un'attività lavorativa, essendo carenti di attitudini e capacità professionali, possono essere destinati a "corsi di formazione professionale" (primo comma) oppure se rientrano nella categoria dei "soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche, possono essere ammessi ad un tirocinio retribuito" (sedicesimo comma). Al riguardo vengono in rilievo anche alcune disposizioni contenute nelle Regole penitenziarie europee, in particolare l'art. 71 al quarto comma prevede che "nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi onestamente da vivere dopo la dimissione" (36) e ancora al quinto comma che "bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani".

Il legislatore ha previsto così svariate opzioni, prefissandosi come traguardo quello di assicurare che il periodo trascorso in detenzione non divenga mero isolamento dalla società ma possibilità di recupero e reinserimento sociale. Pertanto è necessario che il lavoro penitenziario non sia ridotto a quelle poche attività lavorative che servono alla sopravvivenza dello stesso istituto, ma sarebbe bene modellare il lavoro all'interno su quello esterno, per fornire al detenuto uno strumento concreto di reinserimento sociale. Infatti, non basta svolgere una qualsiasi attività, è necessario bensì che si tratti di un lavoro qualificato e qualificante dal punto di vista professionale, produttivo e soprattutto remunerato, in modo da dare al detenuto la possibilità di trarne immediati e palpabili benefici, altrimenti il lavoro in carcere finirebbe col divenire "inutile e perfino controproducente, se il soggetto ne ricava misere retribuzioni con la sensazione di un autentico sfruttamento" (37). Un'attività lavorativa, poi, che non soddisfacesse i requisiti della produttività e della qualificazione propri del lavoro all'esterno violerebbe indubbiamente il principio della dignità del lavoro e non servirebbe neppure a fornire al detenuto le attitudini e le capacità richieste dal mercato del lavoro esterno, "il lavoro non sarebbe più un elemento del trattamento ma soltanto una metodologia di governo su base meramente occupazionale" (38).

Le scarse risorse economiche, umane e professionali dedicate a tale settore nonché la difficoltà oggettiva di riprodurre in carcere le molteplici e variegate attività lavorative che possono essere svolte nel mondo 'libero', fanno sì che il lavoro penitenziario si riduca nella maggior parte dei casi in due tipi di attività: i servizi d'istituto e le cosiddette "lavorazioni". I primi consistono nelle cosiddette "attività domestiche", necessarie per la vita quotidiana dell'istituto (39); le lavorazioni, invece, si risolvono in attività di tipo industriale dirette alla produzione di beni destinati principalmente, se non esclusivamente -come avviene nella stragrande maggioranza dei casi-, all'amministrazione penitenziaria (40). Scarsissimo è il numero di detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dal carcere oppure ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 ord. pen.) (41). Queste poche informazioni sui tipi di lavoro carcerario consentono di affermare che trattandosi di attività tipiche dell'istituto penitenziario, non consentono al detenuto di acquisire delle capacità lavorative o delle attitudini professionali spendibili, quantomeno facilmente, all'esterno.

Per quanto riguarda i corsi professionali, il legislatore in ottemperanza al dettato costituzionale per il quale "la Repubblica cura l'elevazione e la formazione professionale dei lavoratori" (art. 35 secondo comma), ha previsto che "negli istituti penitenziari debba essere favorita ad ogni modo [...] la partecipazione di detenuti ed internati a corsi di formazione professionale" (art. 20 ord. pen.) al fine di consentire a quei soggetti che volessero acquisire specifiche abilità e cognizioni professionali, di poterlo fare nonostante la restrizione della libertà personale. In questo modo, il periodo di detenzione sarebbe trascorso utilmente come momento di formazione e preparazione professionale, in modo da acquisire 'titoli' da spendere all'esterno e avere così più chances di reinserimento attraverso il lavoro nella società 'libera'. Tuttavia, anche in tal caso la scarsità di risorse finanziarie e di figure professionali disposte ad occuparsi dell'ambito penitenziario, determinano un generale insuccesso, sia per l'esiguo numero di corsi organizzati sia per l'altrettanto esiguo numero di detenuti ed internati che ne beneficiano. Inoltre laddove il corso professionale fosse portato a termine con buon esito, rimarrebbe sempre il problema del reperimento dell'attività lavorativa cui era finalizzato.

Infine il legislatore si è preoccupato di prevedere l'istituto del tirocinio "retribuito" per quei "soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche" (art. 20 sedicesimo comma, ord. pen.) (42). A differenza del previgente regolamento penitenziario, il tirocinio è ora previsto solo per i soggetti che essendo carenti di competenza, non possono essere direttamente ammessi al lavoro. Inoltre è stata sottolineata l'importanza di attribuire una retribuzione al tirocinante, prevedendo pertanto un obbligo ex lege. Molti autori hanno sostenuto la possibilità di assimilare la regolamentazione del "tirocinio" prevista dal legislatore penitenziario a quella dell'"apprendistato", tuttavia esistono delle notevoli differenze fra i due istituti, soprattutto in punto di presupposti per l'ammissione, basti considerare che l'apprendistato è rivolto ai "giovani" di età non superiore ai ventinove anni, mentre nel caso del tirocinio dei detenuti di sicuro si prescinde da qualsiasi limite di età (43). Rimane poi insoluto anche la questione delle modalità di assegnazione al tirocinio nonché della durata dello stesso, essendo il legislatore rimasto in silenzio al riguardo. La soluzione da più parti suggerita è quella di ritenere applicabili per quanto riguarda le modalità di ammissione al tirocinio, i criteri previsti dall'ordinamento penitenziario per l'ammissione al lavoro, essendovi affinità fra i due istituti. Invece per quanto concerne la durata del tirocinio, si potrebbe fare riferimento a quella prevista dalla disciplina sull'apprendistato non sussistendo alcun ostacolo al riguardo (44).

Concludendo il discorso sulla formazione e l'acquisizione di professionalità in carcere, si può sostenere che, fatte salve le sporadiche iniziative di introduzione di corsi professionali, l'istituto penitenziario non è certamente il posto adatto per dare vita ad un lavoro così come concepito dal legislatore ai fini della riabilitazione e reintegrazione sociale. Ciò non significa negare l'importanza del lavoro quale strumento di reinserimento, bensì porre le premesse per una soluzione alternativa. Considerate infatti la carenza di disponibilità finanziaria e di risorse, la ristrettezza fisica di un luogo quale il carcere, nel quale non possono certo essere riprodotte tutte le tipologie di lavoro del mondo 'libero', le esigenze della stessa prigione, nella quale particolare importanza assumono l'ordine e la sicurezza, e considerando più in generale l'insuccesso del modello di Stato-imprenditore, si dovrebbe, come da più parti suggerito, puntare su modelli di lavoro penitenziario alternativi e su un ruolo diverso della stessa amministrazione penitenziaria. In particolare quest'ultima più che datrice di lavoro, dovrebbe dedicarsi al mero reperimento di opportunità lavorative, alle dipendenze di terzi, siano essi privati ma soprattutto cooperative sociali (45). Se così fosse il lavoro penitenziario non sarebbe più ristretto alle attività domestiche e ai servizi necessari per la sopravvivenza dell'istituto, ma consisterebbe sempre più in opportunità di lavoro extra moenia, attraverso il beneficio dell'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 ord. pen, o delle misure alternative della semilibertà (art. 48) e dell'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47), così da essere realmente assimilabile al lavoro libero, in particolare in punto di tutele e di retribuzione (46).

4. Criteri per l'ammissione al lavoro

Il dato normativo costituisce il riferimento sicuro da cui partire per lo studio della procedura di collocamento al lavoro dei detenuti; il legislatore si è infatti preoccupato di disciplinare in maniera dettagliata i criteri e il procedimento per l'ammissione al lavoro, prevedendo oculatamente che proprio la funzione dell'assegnazione al lavoro sarebbe potuta divenire per l'amministrazione penitenziaria il terreno più fertile su cui coltivare privilegi ed abusi di potere. Dunque la predeterminazione ex lege di criteri certi sulla cui base distribuire i posti di lavoro disponibili fra la popolazione penitenziaria dovrebbe assicurare l'esclusione di qualsiasi scelta discrezionale da parte dell'amministrazione penitenziaria. Pertanto l'art. 20 al sesto comma della legge contenente l'ordinamento penitenziario prevede che "nell'assegnazionedei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bisdella presente legge". Ancora l'art. 49 del regolamento penitenziario precisa che "nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge". Si tratta evidentemente di criteri oggettivi, sulla cui base deve essere accordata la precedenza ai detenuti e agli internati che siano stati durante il periodo di carcerazione più a lungo privi di un'attività lavorativa e che abbiano maggiore urgenza economica tenuto conto dei doveri di mantenimento della famiglia. Una volta soddisfatti questi criteri preliminari, si dovrà tener conto delle attitudini e capacità professionali del soggetto da ammettere al lavoro, facendo riferimento alle attività in precedenza svolte e alle prospettive future di lavoro, così che tendenzialmente potrebbe essere assegnata a ciascun soggetto l'attività lavorativa più confacente alle proprie abilità. Essendo detenuti ed internati sottoposti all'obbligo del lavoro, laddove non fossero disponibili attività lavorative rispondenti ai criteri suddetti, questi sono comunque tenuti a svolgere "un'altra attività lavorativa fra quelle organizzate nell'istituto" (art. 50 regol. penit.). Infine, anche se il legislatore non dispone nulla al riguardo, è pacifico che a parità di condizioni e di capacità sussiste per i condannati e gli internati nelle assegnazioni al lavoro, un diritto di preferenza -una sorta di diritto di prelazione si potrebbe dire- rispetto agli imputati (47).

Si deve sottolineare come il legislatore abbia tenuto a precisare che i criteri prefissati per l'assegnazione al lavoro debbano essere utilizzati in via esclusiva, senza dunque alcuna possibilità di deroga da parte dell'amministrazione penitenziaria, fatta salva la sola esclusione, prevista peraltro dalla medesima disposizione, dei soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. La ratiodi tale eccezione è facilmente intuibile, visto che il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bisord. pen. è adottato come sistema di detenzione più restrittivo nei confronti di soggetti particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza negli istituti o per gli altri detenuti ed internati (cosiddetta "pericolosità penitenziaria") (48). Questo non significa che in capo a tale categoria di ristretti non sussista l'obbligo del lavoro, ma semplicemente che i criteri per l'assegnazione al lavoro potrebbero non essere quelli generalmente e oggettivamente previsti, ma altri rispondenti ad esigenze di disciplina e sicurezza nelle carceri, determinati pertanto anche in maniera discrezionale da parte dell'amministrazione penitenziaria (49).

I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria "devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto" (art. 25 bis, terzo comma, ord. pen.) e sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione, nella quale devono essere indicati separatamente i posti disponibili nelle lavorazioni interne, nelle lavorazioni esterne e nei servizi d'istituto. Nella tabella devono essere indicati anche i posti disponibili all'interno come lavoro a domicilio nonché le opportunità all'esterno a cui accedere tramite il beneficio dell'ammissione al lavoro all'esterno" (art. 47 decimo comma regol. penit.). Accanto alla previsione dei criteri per l'assegnazione al lavoro, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre un sistema, quale quello tabellare, tramite il quale è assicurata la trasparenza del mercato del lavoro penitenziario dal lato della domanda di lavoro e quindi è facilitata l'assegnazione razionale dei detenuti al lavoro; in passato infatti l'amministrazione penitenziaria era solita aumentare fittiziamente gli addetti ai servizi d'istituto per favorire, considerando anche le basse mercedi corrisposte, il maggior numero possibile di detenuti ed internati. Tale prassi se pur ispirata da buoni intenti, non è condivisibile se si parte dal presupposto che il lavoro penitenziario è elemento saliente del trattamento rieducativo, a patto che sia svolto in maniera produttiva e qualificante, senza risolversi al contrario in forme di assistenza (50).

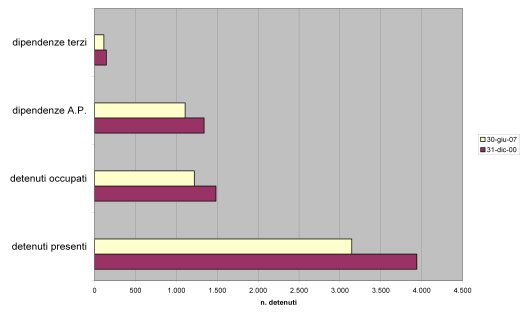

Tuttavia, seppure è stata posta fine all'uso dell'espediente delle assegnazioni fittizie ai servizi domestici, per far fronte all'esiguo numero di posti di lavoro disponibili in istituto, l'amministrazione penitenziaria ha dato vita ad una nuova prassi, consistente in sistemi di rotazione al lavoro tramite l'istituto del cosiddetto "part-time verticale" (51), tramite il quale più detenuti si alternano nello stesso posto di lavoro per periodi di tempo determinati e in genere piuttosto brevi (52). Ai fini della dimostrazione di tale affermazione, consideriamo i dati raccolti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'anno 2003. Alla data del 14 novembre 2003 a livello nazionale generale, risultavano impiegati in un'attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria 11.596 detenuti, fra costoro 10.673 erano addetti ai servizi d'istituto, 535 alle lavorazioni industriali e 388 alle attività agricole (53). Ancora i detenuti lavoranti con orario di lavoro ridotto risultavano 6.279 nei servizi d'istituto, 283 nelle lavorazioni industriali e 21 nelle attività agricole, per un totale di 6.583 detenuti impiegati con contratto di lavoro part-time. Dai pochissimi dati sin qui raccolti emerge con estrema evidenza come più della metà dei detenuti lavoranti sia ammessa al lavoro proprio in virtù dello strumento dell'orario ridotto, altrimenti verosimilmente il numero dei soggetti in esecuzione pena ammessi allo svolgimento di un'attività lavorativa sarebbe notevolmente più contenuto.

Sulla base delle tabelle indicative dei posti di lavoro disponibili e dei criteri di cui al sesto comma dell'art. 20 ord. pen., si può procedere all'assegnazione di detenuti ed internati al lavoro tramite la redazione di due graduatorie fissate in altrettante liste "delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere" (cosiddette "liste lavoranti", ex art. 20 settimo comma). E' stato previsto dunque, un sistema di pubblicità tale da poter garantire la verifica della corrispondenza delle modalità di redazione delle liste ai criteri prefissati dal legislatore. In particolare il responsabile del procedimento di ammissione al lavoro, e quindi di redazione delle liste lavoranti, sembra essere, alla luce dell'art. 49 secondo comma del regolamento penitenziario, il direttore dell'istituto, il quale ha il compito di assicurare "imparzialità e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro, avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento" (54). Ai fini della redazione della graduatoria è stata prevista l'istituzione di una "commissione" composta dal direttore, da un ispettore o sovrintendente di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti questi ultimi due all'interno delle categorie di appartenenza, da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante del centro per l'impiego territorialmente competente (55) e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali (art. 20 ottavo comma ord. pen.). Alla commissione inoltre partecipa "senza potere deliberativo" un rappresentante dei detenuti e degli internati, "designato per sorteggio" (nono comma). In tal modo il legislatore ha voluto assicurare che la formazione delle graduatorie avvenga per opera di una commissione in cui siano pariteticamente rappresentati tutti i gruppi di interesse, con notevole apertura rispetto al passato alle organizzazioni sindacali, quali garanti dei diritti di tutti i lavoratori, dunque anche dei lavoratori-detenuti. È inoltre previsto che per ogni membro della commissione debba essere designato un supplente per il caso di assenza o impossibilità a parteciparvi.

Infine per tutto quanto non espressamente previsto dall'ordinamento penitenziario e in particolare dall'art. 20, è fatto rimando alla disciplina generale sul collocamento (dodicesimo comma). Al riguardo viene in rilievo l'art. 19 della legge n. 56 del 1987 che si occupa specificamente del collocamento dei detenuti e degli internati, prevedendo la possibilità per tali soggetti di iscriversi nelle liste di collocamento o di permanervi, nel caso fossero già iscritti, nonostante la detenzione. Particolarmente innovativa è la disciplina sull'iscrizione nelle liste di collocamento durante lo stato di detenzione, infatti prima dell'entrata in vigore della legge di cui si tratta, lo stato detentivo era comunemente considerato condizione ostativa all'iscrizione dal momento che le commissioni circoscrizionali per l'impiego richiedevano per poterla effettuare, la presenza fisica del lavoratore disoccupato. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 invece, non solo la richiesta d'iscrizione è ammissibile nonostante provenga dal carcere, ma è la stessa direzione dell'istituto che su richiesta dell'interessato si preoccupa di segnalare periodicamente alla commissione circoscrizionale per l'impiego (rectiusal centro per l'impiego) lo stato di detenzione o di internamento (56).

Nonostante i buoni propositi legislativi, la previsione di cui all'art. 20 ottavo comma è rimasta del tutto inattuata, dal momento che la commissione ivi disciplinata non è mai stata formata e resa operativa, cosicché la redazione delle graduatorie dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro, è gestita esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, in moltissimi casi seguendo criteri altamente discrezionali.

Un problema ancora irrisolto che emerge al riguardo è quello relativo all'individuazione delle possibilità e degli strumenti di tutela concessi al detenuto per far valere l'inadempimento da parte dell'amministrazione penitenziaria dell'obbligo di tenere conto nell'assegnazione al lavoro esclusivamente dei criteri di cui all'art. 20 sesto comma ord. pen., ovvero nelle ipotesi in cui l'amministrazione penitenziaria nel disporre le priorità per l'ammissione al lavoro, proceda osservando criteri del tutto discrezionali o addirittura senza redigere le liste lavoranti. Infatti dal momento che il legislatore ha previsto dettagliatamente i criteri a cui l'amministrazione penitenziaria deve attenersi "esclusivamente" per la redazione delle liste lavoranti, si può concludere che in tal caso sussiste un 'potere vincolato' della P.A. cui corrisponderebbe secondo la teoria generale in materia, un diritto della controparte, nel caso di specie del detenuto e dell'internato. In linea teorica sarebbe possibile il ricorso al giudice ordinario per ottenere adeguata tutela dei diritti che si affermano violati dalla P.A. Invece nel caso di specie, stante la particolarità del rapporto che lega il soggetto leso (il detenuto) e la P.A. che si pretende responsabile (l'amministrazione penitenziaria), caratterizzato dall'indubbia supremazia autoritativa dell'una nei confronti dell'altro, e giustificato dalla finalizzazione delle funzioni e dei poteri dell'amministrazione penitenziaria all'esecuzione della pena, si deve escludere il ricorso al giudice dei diritti (57). Parimenti, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 2006, si deve rinunciare a qualsiasi attribuzione di giurisdizione in materia al giudice del lavoro; infatti senza voler in questa sede approfondire l'argomento, di cui si tratterà ampiamente nel prosieguo, la questione delle liste lavoranti è antecedente all'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro, dunque non essendovi controversia di lavoro in senso proprio, cui pare riferirsi la sentenza del 2006, pare inammissibile il ricorso al giudice del lavoro.

Questo tuttavia non esclude la tutela giurisdizionale tout court, ma lascerebbe come unica possibilità di contestazione dell'operato dell'amministrazione penitenziaria da parte del detenuto, il reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 69 sesto comma, ord. pen., che innesca un procedimento il cui esito è un'ordinanza impugnabile soltanto per cassazione. Il nodo interpretativo principale sta proprio nella vincolatività di tale ordinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Ma seppure si ritenesse, come del resto si concluderà in seguito, che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza in materia fosse vincolante per l'amministrazione penitenziaria, rimarrebbe comunque irrisolto il quomodo, ovvero come costringere l'amministrazione ad ottemperare. Al riguardo è stato sostenuto che il magistrato di sorveglianza ha soltanto una funzione di impulso, dal momento che non ha altro strumento per garantire l'osservanza della propria ordinanza se non le vie 'diplomatiche' della sollecitazione al direttore dell'istituto e laddove questi protragga l'inadempimento, della segnalazione al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) o ancora più in alto gerarchicamente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) (58).

Nell'ambito della disciplina in materia di assegnazione al lavoro, resta da esaminare l'ipotesi in cui il detenuto o l'internato non voglia beneficiare dell'opportunità lavorativa offertagli, nonostante l'obbligo che grava nei suoi confronti. In tal caso il legislatore penitenziario ha previsto l'esclusione dal lavoro "adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro" (art. 53 regol. penit.). Il presupposto per l'esclusione dal lavoro del detenuto o dell'internato è "un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi". Particolarmente significativo è la previsione secondo cui il provvedimento di esclusione debba essere adottato dal direttore dell'istituto ma a seguito del parere del GOT, considerata la gravità dello stesso e sul presupposto che il lavoro è elemento principale del trattamento penitenziario. Al contrario è da rilevare l'insufficienza in punto di garanzia del pieno contraddittorio, della disposizione che prevede soltanto come eventuale il parere del datore di lavoro e del responsabile delle attività, essendo questi in realtà le figure che concretamente riescono a valutare meglio la disponibilità del detenuto al lavoro (59).

5. La natura giuridica del rapporto di lavoro penitenziario

Un'annosa e accesa querelledottrinale e giurisprudenziale ha riguardato il tema della natura giuridica da attribuire al lavoro penitenziario, ovvero il problema di stabilire se si tratta di rapporto di lavoro di diritto pubblico o al contrario di diritto privato. Il nodo interpretativo è sorto a causa della configurazione del lavoro in carcere come obbligo gravante sul detenuto.

Una parte della dottrina, fino ad alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale, avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che essendo il lavoro penitenziario adempimento di un obbligo legalmente imposto, non può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, di diritto privato, ma deve invece qualificarsi come prestazione di diritto pubblico. La principale conseguenza di tale soluzione interpretativa è l'esclusione dell'applicazione o estensione automatica della disciplina e della legislazione protettiva in materia di lavoro subordinato al lavoro penitenziario. Cosicché viene ad essere pienamente giustificata una differenziazione fra lavoratori 'liberi' e lavoratori 'detenuti' in punto di tutele e soprattutto di retribuzione; essendo infatti gli ultimi sottoposti ad un obbligo, la mercede da questi percepita non può assumere la configurazione di retribuzione, ma è considerata una forma di corrispettivo sui generis (60).

Altra parte della dottrina ha invece sostenuto che sia necessario innanzitutto distinguere fra il lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e il lavoro alle dipendenze di terzi sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Infatti non sembra assolutamente ragionevole considerare il rapporto di lavoro alle dipendenze di un'impresa privata, svolto per esempio in regime di semilibertà, come prestazione di diritto pubblico, introducendo pertanto la possibilità di un'ingiusta differenziazione in punto di tutele fra i dipendenti della medesima impresa, solo sul presupposto che gli uni sono in esecuzione pena e gli altri sono invece 'onesti cittadini'. Una siffatta impostazione avrebbe il rischio di favorire in maniera distorta l'assunzione di detenuti ed internati in quanto meno rigorosi sarebbero nei loro confronti i doveri e gli oneri del datore di lavoro, a tutto discapito della finalità rieducativa della pena, che si è detto essere raggiungibile solo se il lavoro si configura come attività rispettosa della dignità della persona umana e che non dia al detenuto la sensazione di essere sfruttato. Quindi laddove si tratti di attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi, sia in carcere che extra moenia, è innegabile che si tratta di un comune rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ovvero di diritto privato, cui si applica pertanto integralmente la disciplina protettiva del lavoro (61), con l'unica differenza ammissibile di ritenere giustificati tutti quei limiti ai diritti dei lavoratori che siano inevitabilmente conseguenti allo stato detentivo.

Una volta escluso che il lavoro penitenziario svolto alle dipendenze di terzi sia differenziabile dal comune rapporto di lavoro, resta da risolvere la questione relativa alla configurazione giuridica del rapporto di lavoro che intercorre fra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria. Al riguardo, occorre fare innanzitutto accenno alla previsione della carta costituzionale secondo cui "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35), che già di per sé comporterebbe un'estensione della disciplina protettiva del lavoro anche a quello svolto in esecuzione pena, a meno di non voler ritenere che non si tratti di attività lavorativa vera e propria, conclusione che sarebbe a sua volta incostituzionale violando sia il divieto di "trattamenti contrari al senso di umanità", divenendo l'attività svolta in sostanza una forma di lavoro forzato, sia la previsione per cui "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27), non essendo il lavoro così configurato, come si è avuto più volte occasione di sottolineare, minimante rieducativo (62).

Ma al di là dell'appiglio alla carta costituzionale, le argomentazioni principali a sostegno della natura privatistica del lavoro penitenziario, sostenute dalla dottrina in esame sono state essenzialmente di due tipi, da una parte si è affermato che l'obbligo legale all'origine dello svolgimento dell'attività lavorativa non esclude che si tratti di comune rapporto di lavoro subordinato, sussistendo altre ipotesi nel nostro ordinamento giuridico in cui il rapporto di lavoro si instaura non a seguito di contratto, ma deriva direttamente dalla legge (63), e tuttavia non si dubita minimamente che si tratti di un comune rapporto di lavoro subordinato a cui si applica la disciplina protettiva del lavoro.

Altra argomentazione sostenuta di frequente è che la sussistenza di un obbligo legale all'origine del rapporto di lavoro non esclude di per sé l'espressione di volontà a contrarre da parte del detenuto. Il presupposto logico di tale conclusione è che nemo cogit facere potest, per cui nonostante le sanzioni disciplinari, se il detenuto non volesse adempiere l'obbligo, non vi sarebbe alcun strumento in grado di rendere tale prestazione coercibile (64). Quindi l'adempimento dell'obbligo di svolgere un'attività lavorativa dovrebbe essere considerato come espressione tacita della volontà di instaurare un rapporto di lavoro, ovvero di concludere un contratto di lavoro subordinato. A favore della tesi sostenitrice della genesi contrattuale del rapporto di lavoro subordinato si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che "al fine della qualificazione di un rapporto di lavoro occorre aver riguardo non solo al momento attuativo ma anche a quello negoziale costitutivo", dando rilevanza alla volontà delle parti, la quale ben può esprimersi in un "contratto di lavoro che si differenzi da quello tipico disciplinato dagli artt. 2094 e ss. c.c." (65).

Inoltre a sostegno di questa tesi, è stato evidenziato come lo stesso legislatore preveda la possibilità per gli imputati di chiedere di essere ammessi al lavoro; in tal caso nessuno dubiterebbe che si tratta di normale rapporto di lavoro subordinato, non sussistendo in capo a tali soggetti alcun obbligo. Partendo da questo dato, non si spiegherebbe la distinzione fra il lavoro degli imputati qualificato pacificamente come prestazione di diritto privato, e il lavoro dei condannati e degli internati, invece, qualificabile come prestazione di diritto pubblico, in niente differenziandosi queste due categorie di 'ristretti' se non nel sopraggiungere della condanna definitiva, che non dovrebbe modificare però in nulla il rapporto di lavoro in senso stretto (66).

Entrambe le argomentazioni a sostegno della natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sembrano plausibili, però come è stato osservato, delle due l'una: o si prescinde dalla necessità del contratto per l'instaurazione del rapporto di lavoro, oppure si amplia la nozione di volontà di concludere un contratto ricomprendendovi tutte le possibili forme di espressione del consenso. Quindi partendo dal presupposto che la dottrina maggioritaria sembra ormai sostenere che il lavoro penitenziario configuri un'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (67), occorre stabilire quale sia fra le due prospettate, l'argomentazione maggiormente conforme al dato normativo.

L'art. 2094 nel prevedere le caratteristiche salienti del rapporto di lavoro subordinato, fa solo riferimento al "prestatore di lavoro" il quale si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore", senza fare minimante cenno al contratto di lavoro (68). Altra disposizione risolutiva ai nostri fini è l'art. 2126 il quale prevede che "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. [.....] Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione". Tale disposizione dunque sancisce l'irrilevanza del contratto rispetto al rapporto in ipotesi in cui se si dovesse dare preminenza al contratto sarebbe pregiudicato il prestatore di lavoro, in punto di tutele e soprattutto di diritto alla retribuzione. Al riguardo è stato sostenuto che "questa norma riconosce nell'esecuzione del rapporto la fonte effettiva, e vera, dei diritti del lavoratore, in particolare dei diritti retributivi" (69). D'altra parte si deve rilevare come il contratto di lavoro, già nella Relazione al progetto preliminare del libro delle obbligazioni "considera la fonte contrattuale una delle fonti del rapporto e non la sola fonte. L'attuazione di fatto del rapporto stesso può quindi condurre il datore di lavoro agli stessi obblighi che egli avrebbe di fronte ad una prestazione che fosse adempimento di un contratto" (70).

Senza inoltrarsi ulteriormente in un dibattito ancora aperto fra i giuslavoristi, ai nostri fini, con riferimento al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, si può concludere che nonostante il rapporto tragga origine da un obbligo legale e non da un contratto, vista la disciplina civilistica e vista la finalità di assimilare quanto più possibile il lavoro penitenziario al lavoro 'libero', si può sostenere che il lavoro penitenziario è una delle tante forme in cui può esplicarsi il lavoro subordinato (art. 35 Cost.), costituendo più esattamente uno dei cosiddetti "rapporti speciali" di lavoro che si caratterizzano per la loro collocazione in ordinamenti dotati di propria autonomia e per l'inserimento di elementi pubblicistici nella loro disciplina (71), dunque rapporti di lavoro cui si applica la disciplina protettiva generalmente prevista, fatte salve le deroghe introdotte dallo stesso legislatore penitenziario per le particolari finalità e il singolare contesto che caratterizzano tali attività lavorative. D'altra parte alla stessa conclusione è pervenuta la giurisprudenza più recente sostenendo che "l'attività di lavoro svolta dal condannato all'interno della struttura carceraria, parimenti alle altre che il detenuto svolge alle dipendenze di terzi od in regime di semilibertà, è da qualificarsi come inerente ad un rapporto di lavoro subordinato" (72).

6. I diritti del lavoratore detenuto e la loro tutela

Prima di addentrarsi nella disamina della normativa penitenziaria in materia di diritti dei lavoratori detenuti, è opportuno trarre le fila del discorso sin qui svolto. Si è detto che il lavoro penitenziario è elemento principale del trattamento rieducativo, a tal fine non può avere carattere affittivo, deve essere remunerato e deve essere organizzato in modo da riflettere il lavoro nella "società libera". Nonostante poi, il lavoro penitenziario costituisca un obbligo per il detenuto, si è concluso che il rapporto di lavoro penitenziario, sia alle dipendenze di terzi che alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, costituisca un'ipotesi di rapporto "speciale" di lavoro subordinato, al quale pertanto deve applicarsi la disciplina protettiva del lavoro.

Sul presupposto di tali conclusioni, si potrebbe sostenere che i lavoratori detenuti abbiano e possano vantare tout courtgli stessi diritti garantiti ai lavoratori liberi. Anche il dettato legislativo sembrerebbe del resto avallare tale determinazione laddove rimanda in punto di limiti massimi della giornata lavorativa, diritto al riposto festivo e tutela assicurativa e previdenziale, alle "leggi vigenti in materia di lavoro" (art. 20 diciassettesimo comma ord. pen.). Tuttavia si devono pur sempre tenere a mente le particolari condizioni in cui tale attività lavorativa si svolge, per cui prima di arrivare a conclusioni che in situazioni "normali" parrebbero ovvie, è bene valutare come possono o potrebbero atteggiarsi i diritti tipici e fondamentali dei lavoratori nel caso in cui il lavoro sia svolto in esecuzione pena, e dunque risenta indubbiamente delle restrizioni e dei limiti che la detenzione impone. D'altra parte lo stesso ordinamento penitenziario in altre disposizioni sembra smentire un'interpretazione favorevole al rinvio generalizzato alla disciplina protettiva del lavoro, si pensi per riportare soltanto un esempio, alle norme in materia di remunerazione che introducono, al contrario, una notevole differenziazione rispetto al lavoro libero. Sembra pertanto indispensabile procedere ad un'analisi particolareggiata almeno dei diritti salienti del lavoratore detenuto. Infatti fra la tesi restrittiva basata sulla considerazione che il legislatore ubi voluit dixit, che dunque esclude l'applicabilità della disciplina protettiva del lavoro se non per quanto espressamente previsto dall'ordinamento penitenziario, e l'opposta tesi caratterizzata da maggior apertura, che invece conclude per un'estensione de planodelle norme a tutela del lavoratore, sembra preferibile attestarsi su una posizione intermedia che fonda la soluzione di tale querellesu un giudizio di compatibilità della disciplina ordinaria con le peculiari modalità del lavoro carcerario (73). Al riguardo occorre tenere a mente quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26 del 1999: "l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità -nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina- non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà" (74).

6.1 L'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali

Con riferimento ai diritti del lavoratore detenuto inerenti alla durata della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, della settimana e dell'anno, viene in aiuto la disposizione di cui all'art. 20 diciassettesimo comma per cui "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e, alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo". Dunque rimandando il legislatore alla disciplina generale in materia di lavoro, si dovranno ritenere applicabili al lavoro carcerario le disposizioni che regolano il lavoro libero.

Innanzitutto si deve premettere come la stessa Carta Costituzionale imponga la determinazione ex legedi un limite massimo di ore giornaliere di lavoro, infatti l'art. 36 al secondo comma dispone che "la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge". Al riguardo rileva l'art. 2107 c.c. il quale rimanda alle leggi speciali per la fissazione dei limiti della durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa. La prima regolamentazione in materia si è avuta con il R.D.L. n. 692 del 1923 il quale ha fissato il limite della durata giornaliera del lavoro in otto ore e quello della durata settimanale in quarantotto ore. Questo ultimo limite massimo è stato poi ridotto dalla l. 196 del 1993 (cosiddetto "pacchetto Treu") a quaranta ore settimanali (75), oltre le quali si applica senza dubbio la disciplina relativa al lavoro straordinario.

Per quanto riguarda i riposi dall'attività lavorativa, l'art. 20 fa soltanto riferimento al riposo festivo, da intendersi come riposo settimanale, "di almeno ventiquattro ore consecutive" ogni sette giorni "di regola in coincidenza con la domenica" (art. 9 d. lgs. n. 66 del 2003). Tuttavia la Costituzione prevede all'art. 36 u. c., che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Stante il silenzio del legislatore in ordine alla previsione per i detenuti lavoratori delle ferie annuali, si è aperto un dibattito in dottrina, divisa fra coloro che si dimostravano propensi ad un'applicazione della disciplina generale anche al lavoro penitenziario (76), e coloro che hanno rilevato come la lacuna dovesse essere considerata contrastante con l'art. 36 della carta costituzionale, che per l'appunto prevede per tutti i lavoratori il diritto alle ferie annuali retribuite e l'irrinunciabilità di tale diritto (77). Sul punto è intervenuta nel 2001 la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui "non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria" infatti argomentando sul presupposto che la stessa Costituzione si impegna a tutelare il "lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35) e a garantire il diritto alle ferie annuali retribuite, ha concluso che:

"il diritto al riposo annuale integra una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione"."La garanzia del riposo annuale imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente non consente deroghe e va perciò assicurata "ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta" (sentenza n. 189 del 1980), dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità" (78).

Lo stato detentivo non impedisce, d'altra parte, la fruizione delle ferie in quanto nella migliore delle ipotesi si potrebbe immaginare che se ne sussistono i presupposti, i lavoratori detenuti potrebbero far coincidere il periodo di ferie alla fruizione di un permesso premio, che può essere concesso per un massimo di quindici giorni ogni volta ex art. 30 ter ord. pen., oppure di una licenza ex artt. 52-53. Invece i lavoratori detenuti che non siano nei termini per usufruire di tali benefici, potrebbero dedicare il periodo di ferie ad attività sportive o ricreative, essendo le ferie comunque finalizzate alla reintegrazione delle forze psico-fisiche del lavoratore. Se invece il detenuto optasse per la rinuncia al periodo di riposo, potrebbe ritenersi legittimo, in tal caso, il diritto all'indennità sostitutiva di ferie (79).

Infine, se è vero che nel più di tutele sta il meno, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, deve ritenersi applicabile al lavoratore detenuto anche la disciplina relativa alle pause giornaliere secondo cui qualora l'orario di lavoro eccedesse il limite di sei ore "il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa [...] ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo" (art. 8 d. lgs. n. 66 del 2003).

6.2 La remunerazione del lavoratore detenuto

L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario prevede che "il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato", evidentemente accostando quelle che devono essere le caratteristiche salienti e necessarie, una imprescindibile dall'altra, di un'attività lavorativa che sia volta alla rieducazione del detenuto, infatti se il lavoro penitenziario non fosse remunerato sarebbe difficile smentire l'affermazione per cui si tratterebbe di una modalità di esecuzione della pena volta ad aggravarne il patimento, finendo così col configurarsi come "lavoro forzato". L'art. 22 della medesima legge dispone il criterio di determinazione della remunerazione stabilendo che "le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, all'organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti di lavoro". Innanzitutto è da rilevare come il legislatore non definisca il corrispettivo per la prestazione lavorativa "retribuzione", ma impieghi un termine diverso, "mercede", quasi a voler sottolineare che esiste una differenza fra le due. In secondo luogo prevede un aggancio al cosiddetto "minimo sindacale" ma consentendo un trattamento in peiusladdove ammette che quanto corrisposto al lavoratore detenuto possa essere anche inferiore a tale minimo. La giustificazione di tale disciplina almeno sino alla riforma del 1986 era solitamente rinvenuta nella convinzione che il lavoro penitenziario fosse inferiore per qualità e quantità al lavoro libero (80).

Con riferimento alla disposizione in esame sono stati sollevati più volte dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 36 della Costituzione, secondo cui "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa" (81). La disciplina dettata dall'art. 22 ord. pen. seppure potrebbe essere legittima sul versante della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, di certo pone dei problemi di compatibilità con il criterio della sufficienza, data la possibilità di ridurre notevolmente il corrispettivo fino ai due terzi del minimo sindacale. La Corte costituzionale si è pronunciata con la celebre sentenza n. 1087 del 1988, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale in quanto la disparità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi sarebbe giustificata dalla peculiare finalità del lavoro penitenziario. Tuttavia la stessa pronuncia ammette l'operatività dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. per il lavoro carcerario, in quanto la remunerazione per essere legittima deve risultare conforme a tali principi; in particolare la Corte sostiene che tenendo presente la finalità rieducativa del lavoro penitenziario, non si può fissare una remunerazione "di gran lunga inferiore alla normale retribuzione, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale". Nel caso contrario, ovvero nell'ipotesi di previsione di un trattamento eccessivamente inferiore rispetto a quello riservato al prestatore di lavoro libero in punto di retribuzione, "non può del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice del lavoro il quale può disapplicare l'atto determinativo della mercede se importi violazione dei su richiamati precetti costituzionali" (82).

Con riferimento a tale sentenza, è da osservare che il giudice delle leggi per arrivare alla pronuncia di infondatezza dell'illegittimità costituzionale, fa come premessa una distinzione fra i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e coloro che siano invece alle dipendenze di terzi, occupati sia in attività all'interno del carcere che all'esterno. La differenza in punto di retribuzione di cui all'art. 22 è giustificabile soltanto se si tratta di lavoro svolto per l'amministrazione penitenziaria, in caso contrario infatti si creerebbe una discriminazione inaccettabile fra i dipendenti dello stesso datore di lavoro, a tutto discapito dei lavoratori detenuti, ai quali la domanda di lavoro si rivolgerebbe per reperire "mano d'opera a basso costo" (83).

La legittimità costituzionale del trattamento retributivo dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è fondata inoltre sulla constatazione che il legislatore penitenziario ha previsto un'apposita commissione per la determinazione delle mercedi dei detenuti, composta "dal direttore generale degli istituti di previdenza e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale degli istituti di previdenza e di pena (84), da un ispettore generale degli istituti di previdenza e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro (85), da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale" (art. 22). Si è notato che in seno a tale commissione mancano dei rappresentanti dei detenuti, tuttavia si è allo stesso tempo sostenuto che l'ingresso delle rappresentanze sindacali in carcere, assicurato proprio dalla loro previsione all'interno della commissione di cui si tratta, dovrebbe favorire una maggiore tutela dei lavoratori detenuti, consentendo allo stesso tempo una maggiore parificazione del trattamento e delle condizioni lavorative di tali soggetti ai lavoratori liberi, dovendo fungere i rappresentanti sindacali per l'appunto come collegamento e avvicinamento delle due categorie -ammessa la distinzione- di lavoratori (86). D'altra parte l'attenzione ai problemi carcerari posta da gruppi di interessi esterni al carcere è auspicata dallo stesso ordinamento penitenziario laddove prevede che "la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati ed istituzioni e associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa" (art. 17).

Tornando alla disciplina in materia di remunerazione del lavoratore detenuto, l'art. 22 in esame prevede inoltre che la commissione per la determinazione delle mercedi, debba anche stabilire "il trattamento economico dei tirocinanti" (comma terzo) e "il numero delle ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e le modalità di fruizione delle stesse" da parte dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro che frequentino la scuola o i corsi di formazione professionale, qualora "tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario" (ultimo comma) (87). Al riguardo è intervenuta una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la quale ha stabilito che il "monte ore" di permesso retribuito sia pari a trecento ore di assenza dal lavoro per frequentare corsi professionali o di istruzione, qualora siano tenuti negli stessi orari in cui dovrebbe essere svolta l'attività lavorativa (88). Si tratta evidentemente di disposizioni in linea con la disciplina generale in materia di lavoro, che del pari prevede il tirocinio retribuito (art. 11 l. n. 25 del 1955) e permessi retribuiti per frequentare corsi di istruzione primaria, secondaria o universitaria oppure di qualificazione professionale (art. 10 l. n. 300 del 1970, cosiddetto "statuto dei lavoratori").